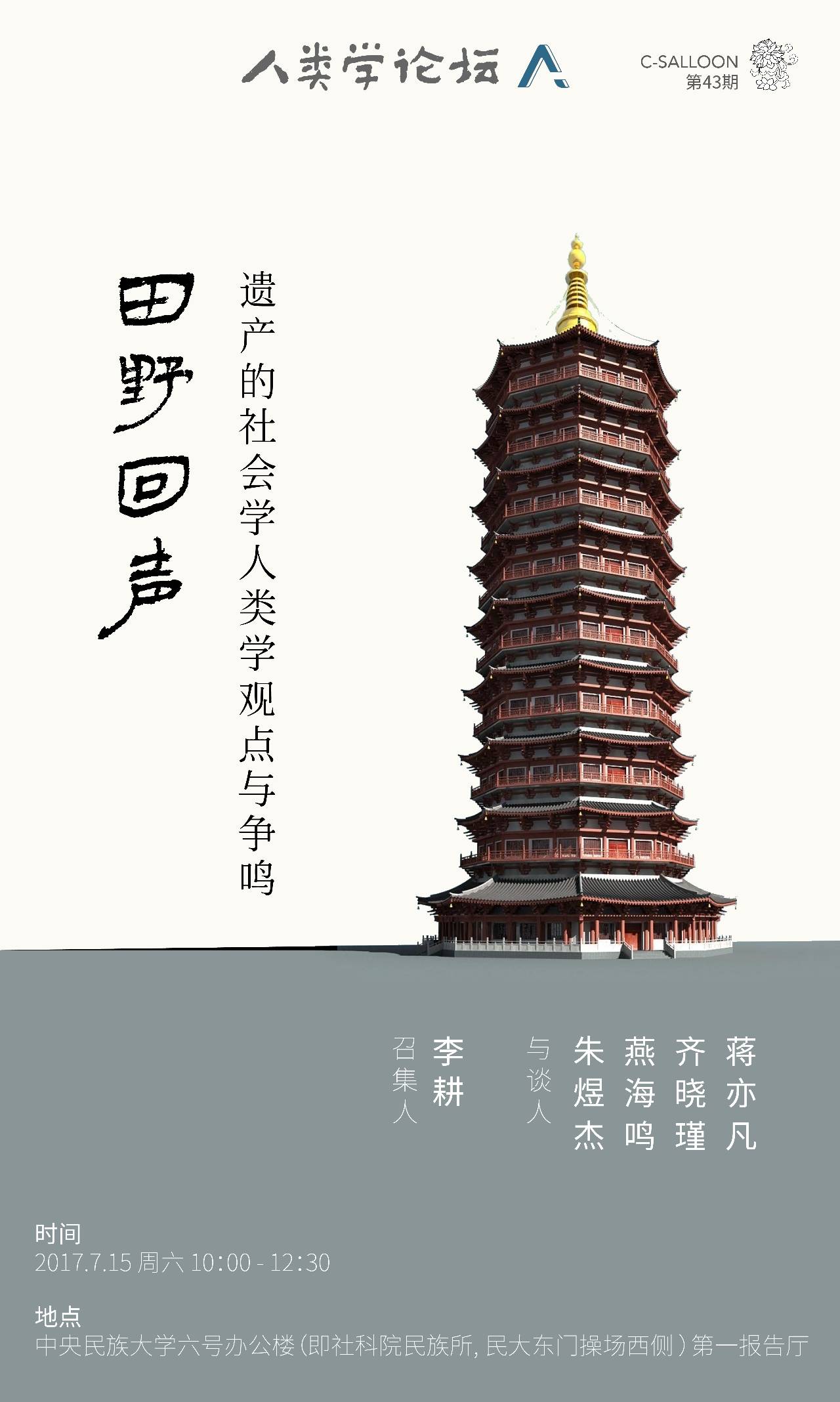

【人类学论坛通知】文化遗产的社会学人类学观点与争鸣

人类学论坛第79期 CS-Salon第43期

田野回声——文化遗产的社会学人类学观点与争鸣

绪言

文化遗产尤其物质(有形)文化遗产相关的多学科话语与实践中,一个明显的趋势是 “人类学的视野”和“社会学的想象力”频频现身。来自建筑、规划、历史、艺术、考古等多个领域的同仁们纷纷走进田野,借鉴社会学人类学的视角和成果。与此同时,在当代中国文化遗产的工作场域里,那些接受过人类学社会学训练的研究者和实践者有哪些洞悉与困惑?从事物质文化工作,跟人类学等学科惯常参与的非物质文化工作相比,有哪些不同的切入点?

本次沙龙试图回应上述议题。参与者都是拥有社会学人类学专业背景的青年工作者,且常年投身于和物质文化遗产相关的理论研究与保护实践第一线。他们将在本次沙龙中展开多轮多层次的圆桌对话,就一些重要主题交流心得。这些主题包括:遗产的政治经济实质,有本土特色的社区参与路径与工作法,专业人员卷入保护实践所遇到的尴尬处境,遗产“打开”身份、记忆的方式等等;同时围绕或经典或新颖的分歧,例如开发和保护,情感驱动和制度设计的优先权属,物质与非物质的二元论等等,进行开诚布公的剖析与辩论。本次沙龙意图在总结与争鸣中挖掘遗产的文化生产力与社会可能性,在日新月异的社会环境中推进跨界协作的深度与广度。

与谈人简介

朱煜杰,澳大利亚国立大学遗产与博物馆研究中心助理教授。国际人类学与民族学联合会(IUAES)旅游人类学委员会副主席,批判遗产研究学会(ACHS)执行委员。毕业于德国海德堡大学人类学系。

燕海鸣,中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心副研究员。毕业于美国弗吉尼亚大学社会学系。

齐晓瑾,清华同衡规划设计研究院遗产中心研究室项目主管,参与项目获多项国内外城市规划与遗产保护奖。毕业于北京大学社会学系。

蒋亦凡,厦门城市遗产保护项目“思考沙坡尾”发起人。毕业于挪威卑尔根大学人类学系。

时间 2017年7月15日周六 10点

地点 中央民族大学六号办公楼(即社科院民族所;民大东门操场西侧 ) 第一报告厅

活动需要预先报名。请参加活动的朋友点击页面左下角的“阅读原文” 提交报名表。

主办方 中国社科院民族学与人类学研究所

中国民族学学会

协办方 C太太的客厅

联系方式 15010506627 lgblue@163.com

点击图片查看楼宇位置

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号