【讲座预告】2018国际大师讲坛:葛希芝系列讲座预告

上海大学“海外高端引智专项”

2018国际大师讲坛

葛希芝(Hill Gates)系列讲座

葛希芝,荣誉退休教授,曾就职于中密西根州大学和斯坦福大学人类学系。她被誉为欧美“最后一位”马克思主义人类学家。主要研究中国(包括台湾)汉人社会、阶层和性别关系。她提出了二重性生产方式,解释中国的政治经济体制。她创造了超级性别的概念,关注女性的角色和地位。她对民间宗教的研究做出了卓越的贡献。代表性著作有:《中国工人阶级生活》(1987);《中国马达》(1996);《寻找成都》(1999)等。

葛希芝系列讲座简介

葛希芝教授号称是欧美“最后一位”马克思主义人类学家。这次来访,她对马克思主义人类学进行系统授课,将会有助于从事人类学、民俗学、社会学等相关专业的研究学者对马克思主义人类学有一个系统了解的机会,尤其是从方法论的角度,从社会科学整体论的角度来重新认识、重新把握人类学。

其中,别开生面的是政治经济分析对女性角色和地位开辟的一个崭新的现实生活领域,女性的生活经验将从大量的家庭生计经验中浮现出来,而以往她们是被边缘化的或者说是忽略不计的。

其次葛希芝对汉人社会民间宗教的田野调查可以说是她的研究瞩目之处,从民间宗教的地方术语的捕捉以及大量散落在田野当中的反映老百姓的民间宗教观念的科仪资料,也展现了她对民间宗教把握的精湛程度。

讲座期间,还邀请贵州师范大学的石峰教授进行“边汉社会”的演讲,并与葛希芝展开缠足的不同观点的对谈。这些不同观点展现了文化、象征和马克思主义实践观的理论视角的差异,当然,不同的解释也是根据他们各自的田野调查而来。石峰在“边汉社会”的撰写中与葛希芝不间断进行“隔空”对话。此次两人的会晤,又会碰撞出怎样的火花?那就到现场来吧。

作为周五公共演讲的“隐藏的历史”,恰是马克思主义人类学在1960-1970年代高度多样性的发展形成,相较于学科史受制于文化批评导向的后现代人类学知识状况,葛希芝坚守在她的马克思主义人类学的阵地上,在唯物主义与象征、阐释人类学的对垒中,深切地发出了她的声音。

然而这位学者不仅仅是学科史的剖析者,也是原创理论尤其是中国研究的探索者和先驱者。真正成熟的马克思主义人类学的理论体系的形成,体现在葛希芝对中国历史的二重性生产方式:贡赋制生产方式与小资本主义生产方式之间覆盖城乡空间、宗族、性别、民间宗教等社会生活的动力机制的研究。葛希芝以她的整体理论视野与经验实践相结合的方式,将前面四次讲座的涓涓细流汇总到第五次讲座,将讲座主旨推向高潮。

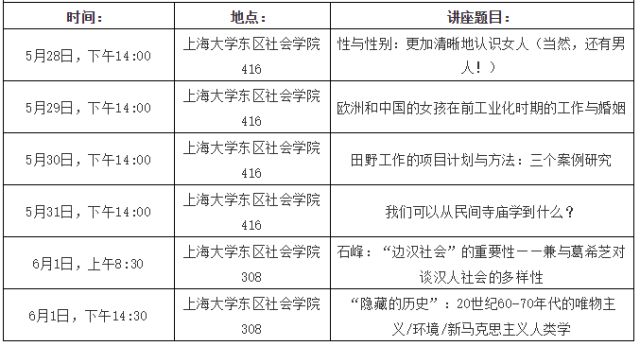

讲座安排

主办单位:上海大学国际事务处

承办单位:上海大学社会学院

时间:2018年5月28日至2018年6月1日

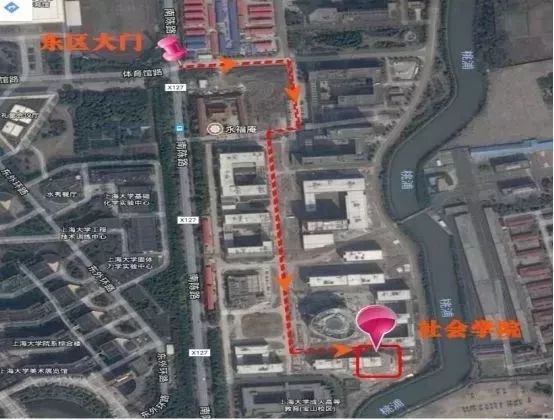

附交通路线

地址:上海大学南陈路333号上海大学东区社会学院416会议室、308会议室

路线:地铁七号线 南陈路站 2号口 出站

注:社会学院与社会科学学院共用一栋楼,上图中,大楼的左侧为社会科学学院,社会学院在楼的右侧。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号