沉痛悼念陈景源同志

陈景源

影视人类学家

陈景源同志千古!

中国社会科学院民族学与人类学研究所

影视人类学研究室

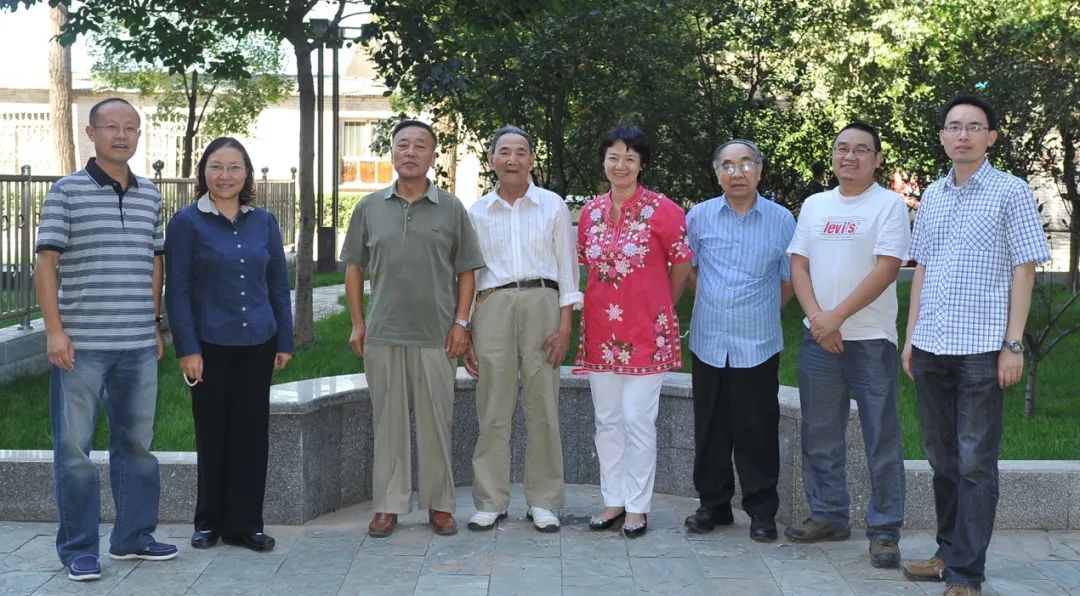

张江华、孙延龄、庞涛、包胜利、张小敏、邓卫荣、张辉、雷亮中、卢芳芳

刚知道景源同志不幸去世。他比我小得多,太可惜,大让我悲痛。

陈景源同志在上世纪八九十年代,我国影视人类学文革后恢复发展最困难时期,与中国社科院民族所的同志们一道,默默做了很多工作,对我国影视人类学发展做出显著贡献。

景源同志朴实勤恳,舍身治学。门巴洛巴地区海拔高,生活条件艰苦,当时没有公路,道路险峻,很少有学者进去。景源不顾自己重病在身,甘冒风险,坚持与团队一起深入门巴洛巴地区做田野考察和拍片,风餐露宿,经历风险,吃了不少苦,获得优异成果。事后每当大家称赞他精神可贵时,他从来都只是淡淡回答:“我没做什么,不值一提,也不值得效仿。我只是做了自己应该做的一点事。”

2023年刚揭开序幕,不料突然传来景源同志不幸去世的噩耗,让人悲痛。

景源已去,无力挽回。我將永远记住他,愿景源同志一路走好!

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号