【讲座纪要】被忽略的生活空间:印尼雅加达的超级城市开发和改造

人类学论坛系列讲座第82期

被忽略的生活空间:印尼雅加达的超级城市开发和改造

主讲人:山下嗣太

主持人:李耕

时间:2017年12月19日下午

地点:中国社会科学院民族学与人类学研究所一层报告厅

主持人:欢迎各位师友来参加我们今天下午的学术讲座。今天我们很高兴请到了山下嗣太先生来为我们介绍他的研究。山下先生硕士毕业于京都大学和伦敦政治经济学院,现在是京都大学大学院文学研究科博士生,下面我们就有请他为我们演讲。

山下嗣太:各位好,很高兴有这个机会来介绍我自己对印尼雅加达城市改造的研究。我会介绍两个案例,一个是苏加诺时代的体育馆,一个是苏哈托时代的游乐园项目。我先介绍一些背景知识。

Kampung原来是印尼语,意思是农村,但是荷兰人开始把这个词当作“原住民的住的地方”的意思。在殖民时期绘制的地图上,灰色的区域是kampung,所以荷兰人用这个词指的其实是指原住民住的地方。在城市中,这个词通常指自发形成的、密度特别高的居住区。许多原先是农村kampung现在变成了城市的一个部分,类似于中国的“城中村”。

在雅加达,55%的居住区都是kampung。由于这里的人口密度高于平均数,因此我想推算人口的55%以上居住在这里是没有问题的。每个时代都有不同的开发kampung的政策。在有些时代,因为没有钱,政府直接地给不起住宅,但只提供基础设施。其实这个供应基本设施的项目很有效。在70年代经济发展之后,政府开始积极提供这些服务,同时各种为了城市建设,也开始了拆迁计划。一边提供服务,一边拆除kampung,看起来有矛盾,但这就是印尼政府实际的政策。

下面介绍一下我的问题视角。

我研究的问题属于urbanstudies,也属于印尼的区域研究。有如下三个问题。首先是人类学角度的问题:kampung如何成为城市发展中的一个类型?第二个是从印尼研究的角度:从kampung看印尼的国家史如何被呈现。第三个则是城市研究的角度。今天我会集中围绕第二个角度来加以解说。

两年前Doreen Lee出版了一本政治史的书,ActivistArchives: Youth Culture and the Political Past in Indonesia,从社会活动积极分子的角度而非政府的角度来看印尼社会的变迁。而我想做的,是从kampung普通居住者的角度来看这几十年来的变迁。

学术界最近比较流行从后殖民主义城市研究的角度来探讨这个题目,历史学也讨论很多。不是根据西方的而是根据雅加达其自身的经历出发的话,要如何来理论化雅加达的城市化?

那些看似普遍化的理论或者分析概念其实都是对一个特定地点的研究中产生的,城市研究的传统沿用着西方传来的城市分析概念,例如:global south=落后、例外、越轨或者被东方主义化和他国化(exoticism),例如讨论雅加达是不是一个global city。那什么叫做是global呢?是根据西方经验来定义的。这就好像说nature是文化的例外,informal是formal的例外。但我认为kampung这种informal并非例外。

下面我介绍两个具体的案例。

第一个案例,与GeloraBung Karno Stadium相关的城市改造。

我先介绍一下印尼的近代政治变迁。1945年印尼独立,执政者苏加诺提出NASAKOM,是一个兼具民族主义、宗教色彩和共产主义倾向的苏加诺时代的政治概念/口号。苏加诺跟社会主义阵营关系密切。然而1965年爆发了九三零事件,大批屠杀共产党员。随后开始的苏哈托时代,印尼跟资本主义阵营关系更为密切。城市开发多用外援资金,所以与国际政治关系密切。然后是1997年的亚洲金融危机,1998年苏哈托倒台,现在印尼奉行的是民主主义。

苏加诺时代,印尼实行“有领导的民主”(guided democracy),有议会,但是政治很不稳定。1957年伊斯兰教政党和军队在外岛掀起叛乱,还有美国支援下的反共产主义的叛乱,这导致国内政治动荡不安,因此苏加诺特别强调印尼作为独立国家的统一性。例如他的“灯塔”项目、国家纪念碑、全国最大的清真寺Istiqlal等等,都是如此,Istiqlal的意思是独立。Hotel Indonesia和Sarinah Department项目则是日本建设公司建设的。二战时期日本曾占领印尼三年,战后日本政府与雅加达城市开发的关系也很紧密。

在那个时代,城市开发被当作印尼发展的象征。很多人都讨论了这些项目、建筑的风格是如何反映了时代政治,但是他们都只看纪念碑是如何建成的,不看纪念碑周边的关系。而我的问题是,到底谁住在这里?他们的生活和命运是如何被改变的?

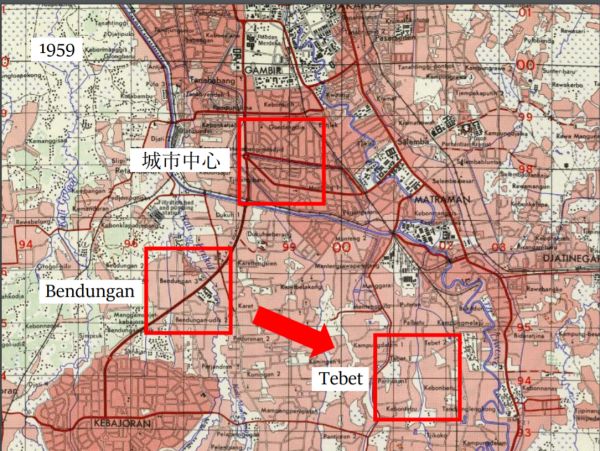

Gelora Bung Karno Stadium(GBK)是为1962年亚洲运动会而建造的,GBK的预算由苏联提供,1959年开始建设,它彻底改变了当地人的生活空间和地形(landscape)。1950年雅加达成为首都,苏加诺时代只对公务员提供公房,没有面向贫困层的住宅政策。所以当时从别的地方搬过来许多人,都住在没有规划过的地方,也就是Kampung。

这里要介绍一下当地人的文化背景。雅加达原先叫做Batavia,一直就是比较重要的港口城市,有很多地方过来的商人聚集。所以雅加达的原住民Betawi从来就不是一个很纯粹的种族,只是后来才有了较明确的种族意识,并进而形成了各个kampung的归属意识。

1959年的这次改造涉及到两个社区:Bendungan和Tebet,都是kampung。Bendungan距城区较近,居民与城市之间的沟通比较多,有许多跟城市中心区居民一起工作的机会,教育机会也比较多,当然他们大多还是农民。Tebet是对被拆的Bendungan的居民的补充。政府先买Tebet的土地,然后再分配给Bendungan和Tebet的人。Bendungan居民搬到Tebet之后则离城市远了,虽然都是Betawi,但与Tebet有口音上的区别。60年代后半期,这个地方因为城镇化,地价上升很快。Tebet的居民经济比搬来的人经济条件更差,所以先卖掉了自己的住房。搬到了没有城市规划的地方,很混乱,路很窄,房屋很密集。

70年代,人口急剧增加,住宅极度缺乏。很多人占据了政府计划开发的土地,kampung作为informal settlement的意思流行开来。大家在图上可以看到,有规划和没规划的社区泾渭分明。在此基础上形成的主体性和身份都是与社区空间紧密相关的,是很重要的分析角度。

下面我讲第二个案例。TamanMini Indonesia Indah(TMII)。

TMII是很多游客肯定要去的一个名胜。这个游乐园所在地以前是kampung,开发的政治背景是1965年九三零事件后,苏哈托于1967年上任,他的妻子Tien为了促进印尼的国家文化,开始筹划这个“美丽印尼”微缩公园,Indah就是美丽的意思。苏哈托时期的国家格言是:“殊途同归”(unity in diversity),在此之前,雅加达的建筑都是比较现代的风格,而苏哈托做的则是“种族的地域化”,把各地的特色建筑聚集在一起,建造一个微缩的美丽印尼。当然,里面也有现代化的建筑。印尼有33个州,有300多种民族,国家需要把他们团结起来。

TMII从1970年开始计划,1975年开园,期间爆发了苏哈托时代的第一次反对运动。学生运动的批判集中在两个方面。一是财政方面过度的预算,他们认为印尼包括大量的外岛很欠发展,还有洪水之类的自然灾害,应该把预算用到那上面。他们认为这个公园是国家发展的障碍。现在我们知道苏哈托政权屠杀共产党,并不民主,但当时大家都希望在他指导下实现民主,对他期待很高。学生们的第二个批判是裙带关系。Tien的权力是来自于身为第一夫人的地位,学生们认为这是民主主义的障碍。民主和发展是苏哈托政府的口号,而学生批评他言行不一。

而我觉得吊诡的现象是,首先,这个公园号称代表了全印尼,但恰恰没有代表周围的kampung,第二,学生反TMII的政治运动一点都没提到拆迁和居民的权利问题。

我介绍一下我的民族志的内容。我去调查的时候,本地人和外地人都说Betawi人没有教育:“他们是Betawi人,但是上不起学校,他们不懂他们的土地有什么价值”。之前没有人来买他们的土地,所以他们不理解土地买卖是怎么回事。政府为了取得土地不择手段,不但补偿不足,甚至动用了军队和黑社会等。当时的人认为kampung不是雅加达,是独立的农村,都是周边的农地。

Tien曾强调,TMII建成后会给当地人提供工作,但是Betawi缺乏教育,影响他们的受雇佣机会。一个当地人告诉我:“我刚开始在公园里工作的时候,售票处根本没有开,等到售票处开设的时候,却又找不到可以买票的人,因为Betawi人没有上过学,不会计算”。实际上大部分拿到工作的人都是外地人。没有钱的人卖了房,有些没有卖地的人则建了出租房。

TMII建成后,引起了外地人(pendatang)的流入,城镇化大发展,人口和雇佣结构也发生了变迁。本地人开始与外地人沟通,在此过程中Betawi的同一性也明确化了——外地人是在公园里工作的有教育的人,Betawi则变成了“没有教育的人”的同义词。

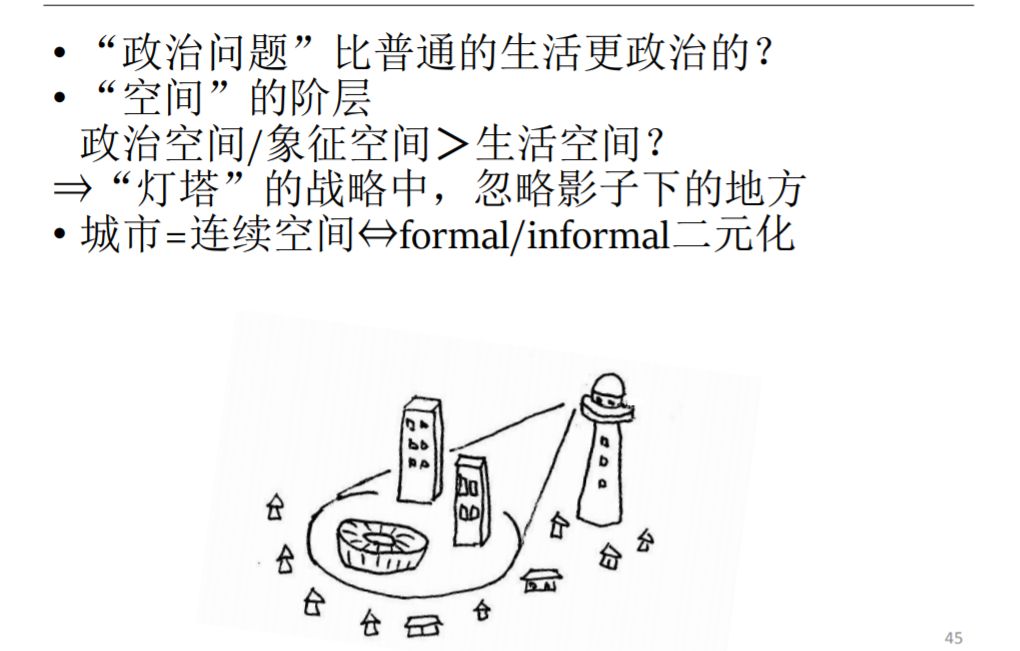

有趣的是,虽然有反对运动,但讨论的内容只是说TMII是不是国家发展的障碍,都只在国家的宏观层面上来谈问题,Kampung这种地方层次的问题并没有被涉及,被忽略了。我的疑问是,“政治问题”比普通人的生活更为政治么?对于被拆迁的人来说,国家发展对他们的生活造成了致命的影响,这是不是就不重要呢?政治空间/象征空间是否就高于生活空间呢?

这种像“灯塔”一样战略中,影子下的地方被忽略掉了。大家可以联想到苏加诺的“灯塔”项目,也是一样的,大家都只看发展的部分。在formal/informal二元化的空间中,后者被彻底牺牲掉了。

我的讲座就到此为止,欢迎大家批评。我的邮箱是Tsuguta.y@gmail.com

讨论环节

主持人:关于日常生活,你觉得你与当地人之间故事有哪些可以分享?

山下:我的研究不是人类学的当代研究,而是历史路径。当我问到他们拆迁这个特殊时刻时,他们很有兴趣说,当我问他们当时的日常生活时,比较抽象,我怎么描述呢?很难。

主持人:我理解,方方面面不可能都照顾到。50年前的日常生活,确实很难回顾。

山下:他们一般的日常生活是最容易被忽略的,我的研究其实也没有深入到那一部分,因为我关注的还是拆迁。

刘正爱:我对你的研究背景和现在所处的学术环境比较感兴趣。你原先研究印尼,现在来中国留学,中文又这么好,有没有兴趣对中国做一个跟印尼的比较研究呢?

山下:我想做,我其实去了不少被拆迁的地方,试过去研究,但那是很敏感的,我难以进驻。现在雅加达也有拆迁的问题,很多国际NGO在帮助那些被拆迁的人,例如韩国、马来西亚的,他们与印尼的NGO其实有很多关系。

杨春宇:我有一个问题,你提到的两个案例,刚好一个发生在亲社会主义阵营的苏加诺时代,另一个发生在亲英美的苏哈托时代,两者的开发方案,拆迁手段会因此而有所不同么?

山下:我觉得没有什么不同。

民大学生:东方学爱说“城市过程”,我在研究喀什古城的改造,印尼也是以伊斯兰教为主,在政府的改造中,有没有伊斯兰的因素在起作用?Kampung的居民的社会关系在改造过程中是否有变化呢?

山下:有很密切的关系,伊斯兰教里面有不同派别,在Bendungan的人是一个教派,他们搬到新社区之后开设了学校,而Tebet人的教派不同,Betawi文化也不同,所以两个kampung之间确实会有冲突。

北外学生:我曾在印尼住过一年,看过很多城中村。我有两个问题,第一是在学运时代,居民有没有想到要跟大学生结合起来?

山下:被拆的人完全不知道有这个反对运动,因为学生开展运动的地方在另外一处,也没有想到向他们宣传。有趣的时,苏加诺建造的那些公共场合,恰恰是现在学生经常去举行抗议的地方。

北外学生:第二个问题是,您如何进入田野?

山下:我调查的是过去,被拆迁的人基本都不住在那里了,找到他们很难,差不多每个案例我采访了30多人。很多人已经去世了,找到报道人是很困难的一个问题。搬到远处的人我基本不可能找到了。

北大学生:我有两个问题,在体育馆原址居住的人搬去的地方是政府规划的地方,还是kampung?

山下:是kampung,搬去Tebet的人还会沿用原社区的街道名称,可是tebet的人用的则是另外的名称。

北大学生:被搬迁的人自己也会有个对霸权的认同。所以你说当时的学生为什么没有关注到居住民的权利,我觉得是这个原因。

山下:1974年有很多的暴动,之后的学生更注重与原住民一起行动。我看的是一个特别的时代,是苏哈托上台的第三年,他们对苏哈托还有期待,之后他们就失望了。那时在政府扩宽道路的时候,路边的居民会主动的让出一部分居住空间,也是因为他们对苏哈托有所期待。对霸权的认同,确实有这样的现象。

(图片来自主讲人ppt及网络。记录人杨春宇)

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号