【乡土与发展】孙庆忠:田野工作的信念与真情(二)

背起行囊赶赴乡村,不仅是对本土知识和民间智慧的问询,更是对自我生活世界的追问。因此,跨越了技术层面的田野工作,更是一种心灵的修炼。在这个由经验和情感累积的过程中,行动者既有仰望星空时人与自然之间的会心交流,也有人与人之间相互依存的温暖与力量。

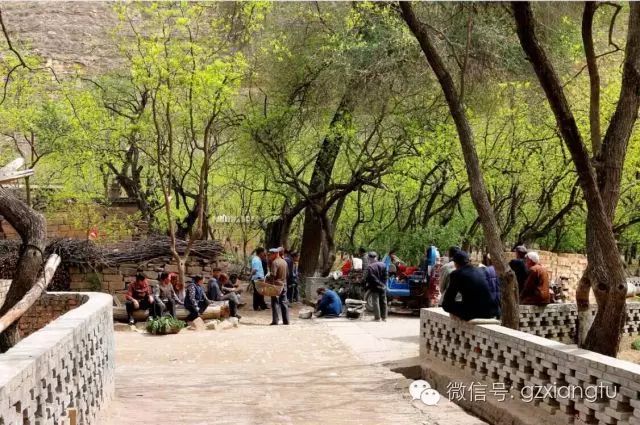

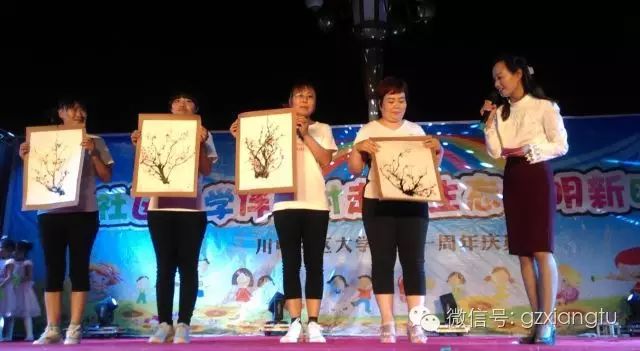

在现场,很多人听得如痴如醉——孙氏语言的魅力和思想的光亮交相辉映,如同一道色香味俱全的精神佳肴,令人再三品匝、回味无穷。原计划2个小时的讲座,3个小时才散场。恋恋不舍的听众踏着月光,一路漫步聊天,把孙老师送回他下榻的禾美小院,又在桔子树下围坐交流,久久不愿离去。

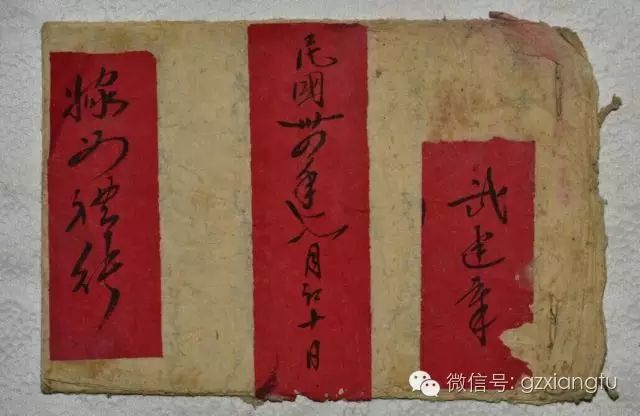

记得刚在文化社订阅号上推送讲座预告和核心提示,就有不少关注乡村发展的同道纷纷私信,要求分享讲座内容。我转告了朋友们的期待后,深受眼疾困扰的孙老师,对录音整理稿进行了仔细修订,授权文化社的微信订阅号全文刊载。

从本期起,我们将分三次连载这篇《田野工作的信念与真情》,期待孙老师对乡土中国的洞察、在陕西和河南的实践案例、对田野工作的体验与灼见,给更多的研究者和行动者以启发,以力量。

此刻,我想起现场互动时,出差贵州顺道来“蹭”讲座的银杏伙伴裘水妙说:孙老师您真是个浪漫的人。孙老师引用余光中的诗句作答:让我们成为一个简单的理想主义者,这是这个时代里最缺失的。如果这种信念真的能让我们在冬日里闻到玫瑰的芳香,说浪漫就浪漫吧!

最后,衷心感谢孙兆霞教授、周恩宇博士、刘源博士、王淞同学等“幕后”支持者和所有到场的朋友们。

愿我们能在冬日里闻到玫瑰的芳香!

李 丽

Call:0851-86701159

Email:gziicd@126.com

Weibo:贵州乡土文化社

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号