张继焦 张爽|构建海南民族研究的新框架——以铸牢中华民族共同体意识为主线

摘 要:以往海南民族研究的相关议题主要是从单一民族的内部视角出发,注重对民族来源和特质、民族文化从传统到现代的转型等方面的挖掘,呈现出由内而外、自下而上的适应模式。这些研究很少涉及有关中华民族共同体话语叙事的海南模式与经验的探讨。根据铸牢中华民族共同体意识的历史经验、现实路径与实践模式三个理论研究路径,海南民族研究可以围绕以下议题进行深入思考,即:中央与作为边疆的海南之间的关系,海南各民族交往交流交融的历史与现实经验,中华民族与海南各民族的关系及中华文化与海南各民族文化的关系,新时代中华民族与海南各民族的共同发展,中华文化与海南各民族文化的共同发展,以及海南各民族文化在产业发展、文旅融合、乡村振兴、科技进步等方面的应用转化实践。

关键词:海南民族;铸牢中华民族共同体意识;历史经验;现实发展;分析框架

从历史发展来看,海南岛因其特殊的地理环境成为一个典型的移民聚集地。移民带来多姿多彩的民族文化,在海南汇聚、交融,形成了具有海南特色的文化场域。因此,对迁入海南的民族及其文化的研究,成为理解当前海南主体性与内部多样性的重要渠道之一。以往关于海南的民族研究存在三个研究方向:一是汉族民俗文化研究,二是少数民族文化研究,三是岛内各民族互动的经验研究。上述研究均聚焦于海南岛内具体的民族文化事象,并对之进行民族志式的详细呈现与分析。这忽视了对宏观层面的关注,即铸牢中华民族共同体意识下海南民族交融的历史与现实的经验研究。基于此,笔者通过分析海南民族研究的相关议题和铸牢中华民族共同体意识的三个理论研究路径,探索新时代背景下海南民族研究的新分析框架。

1.海南民族研究的兴起。历史上迁居海南岛的族群众多,按当代称谓来说,主要有黎族、苗族、壮族、回族与内地闽南人、客家人、疍家人和其他汉族分支以及东南亚的马来人、泰族人。在汉族迁入海南岛之前,岛内大部分地区居住的是黎族。黎族具体是何时进入岛内的并无历史文献记载,而汉族的迁徙、定居有相应的文字记载。据《汉书》记载:“(武帝元封元年)遂定越地,以为南海、苍梧……珠厓、儋耳郡。”因而,汉武帝时,此处已列入中央王朝的统治范畴内,汉人开始陆续迁入海南。《琼州府志》记载的岛内汉人来源多种多样,具体原因包括军籍戍守、流官任职、逃亡与流放、躲避战乱、经商捕鱼等。

一是海南汉族民俗文化研究。唐宋以来的史志丛书均对汉族民俗文化进行了记录。20世纪30年代,民族学家岑家梧着重从汉族民俗入手,对海南风土人情进行了系统记述与理论研究。他与王兴瑞在1936年发表的《惯俗:琼崖岛民俗志》,主要围绕海南岛汉族宗族制度、风土民俗、宗教信仰与民间生活、四时节序等内容展开。随后,他又记述与研究了岛内汉人戏剧的形成与发展。这些内容整体呈现了海南汉族居民的民间生活与民俗事象,并从变迁的视角探索了海南汉族民间文化的历史发展过程。

二是海南少数民族文化研究。一些史书和宋元明清时编著的地方志中有关少数民族文化习俗的内容已有呈现,其中涉及山川地势、语言、风俗、居住环境、人口数量与组织制度等内容。直到清代中晚期,现代民族学意义上的海南少数民族研究,随着一些外国学者和传教士在海南进行游历考察才逐渐开始。英国外交官、博物学家斯温侯于1872年相继发表了《海南土著居民》《海南探险调查记》两篇报告,对海南原住民的房屋建筑、生态环境、发型、服饰、体型、宗教、风俗、方言词汇等进行了详细调查。此后,一些传教士出于传教目的,除了对海南汉族进行研究外,也涉及到了海南岛内的少数民族。1882年,美国北长老会传教士香便文在传教士冶基善的陪同下对海南黎区进行考察,相关见闻记录于《岭南行纪》《海南岛的黎族土著及其语言》中。1937年,德国民族学家史图博出版《海南岛的黎族》一书,该书通过实地调查研究的方法,对黎族的体质特征、部族支系、风土习俗、生产方式以及社会制度进行了系统分析。史图博认为,黎人体质体征、风俗习惯与南太平洋波利尼西亚人相似,因而黎人应属南太平洋岛民系。这种黎人“南来说”的观点也被刘咸、岑家梧等学者所认可。1940年,岑家梧发表了《海南岛黎人来源考略》一文,对海南黎族的族源问题、合亩制的生产方式、社会制度、组织形式、宗教信仰、民俗工艺和民族关系等展开了全方位的调查研究。除了南源说,人类学家林惠祥、罗香林等学者则从地缘、风俗与古籍地方志中的记载出发,对海南黎人的族源问题进行了分析,他们认为,海南黎人系秦以前的古百越人迁移至此后繁衍而成。因而,北源大陆说也成为海南黎人族源的观点之一。基于此,一些学者支持黎人的两源或多源说。海南的其他少数民族还有苗族、瑶族,其大致在明朝及其后进入岛内,时间相对较晚。

2.海南民族研究议题。新中国成立后,随着1950年开始的民族识别和少数民族社会历史大调查,海南岛的黎族、苗族等相继被纳入到新中国的民族研究中。在研究议题上,海南民族研究主要围绕以下几个议题来展开。

一是海南民族的来源与构成。史图博的书中详细划分了海南岛汉人和黎族几大支系的分布格局。新中国成立后,一些民族学者、考古学者通过对前人成果与多方面资料的分析,初步认为黎族是由南方古代的越族发展而来,特别是与古骆越人关系密切。其中,苗黎则是大陆迁入的苗族卫戍军籍后裔。有学者指出,“黎”的称谓可能包含多民族来源,属于多民族的集中称谓,曾写作“俚”;黎族族源与古俚人后裔——加茂黎、古瓯人等有关。还有学者对“临高人”族源进行了探索,认为临高语与壮语关系密切,其应属壮族一支。在迁入时间上,一些学者考证,黎族应该是从南越、西瓯一系中迁出,最大的可能性在距今5000年前后。在回族研究中,一些学者探讨了当地自称回族的人在不同社会情境下族群认同与文化认同的变换。

二是海南民族语言研究。最早研究黎人语言的是斯温侯的《海南土著居民》,文章详细介绍了黎人语言,并考察了不同支系黎人的发音,并与贵州土著方言发音进行比较。此后,诸多传教士对海南黎族及其语言进行了研究,在冶基善的书中已经涉及到了黎族语言的语法、词汇等更深入的研究。法国神甫萨维纳于1931年在《法国远东学院》第31卷发表了《黎语——法语词汇》一文。新中国成立后,这方面的研究以中国科学院少数民族语言调查第一工作队海南分队为主。自1956年始,该团队进入黎族地区开展全面普查,逐渐形成了琼州语、黎语、临高话、海南村语等研究分支。同时,还有台北学者丁邦新的儋州话研究。

三是海南民族文化的保护与发展。具体包括民族传统手工艺,如黎锦、椰雕、文身等;民族居住聚落,如黎族民居建筑等;民俗节庆与民间信仰,如海口府城公期、黎族民间信仰等;文学,如苏东坡在海南的诗文、民间文学等;民族装饰风格;民间乐器与舞蹈;社会风俗;等等。近年来,随着国家持续提出关于民族团结进步、中华民族大家庭、中华民族共同体等相关理念,海南民族研究中也出现了一些关于民族交融历史、民族团结进步、民族地区开发建设等的相关议题。

四是海南区域的经济社会发展。这部分的研究是在改革开放后,特别是随着1988年海南建省并划为经济特区后逐渐兴起的。相关研究包括热带农业发展探索、民族文化旅游发展、民族乡村发展工作、民族扶贫发展工作、民族文化与科技进步的融合发展、民族地区的多元教育发展(包括基础教育、高等教育与职业教育等方面)。

五是海南民族的体质与心理特征研究。具体包括身体外貌特征、基因特征、心理特征、疾病预防与治疗等。

总的来说,海南民族研究的相关议题主要围绕岛内各民族文化的特殊性、民俗性、发展性内容逐渐展开,并从单一民族的内部视角出发,注重对文化系统保护、对现代社会的适应及其变迁等方面进行挖掘,研究思路呈由内而外、自下而上的模式。虽然在一些民族体质方面的研究,是从单一民族与他民族之间的体质比较出发进行,但客观上却强化了单一民族的体质特征。总之,这些研究很少涉及当前中华民族共同体话语叙事背景下的海南模式与经验的探讨。因此,在新时代背景下,海南民族研究亟需提出一种新的分析框架。

2019年9月,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上强调:“要加强民族领域基础理论问题和重大现实问题研究,创新中国特色社会主义民族理论政策的话语体系。”在2021年8月的中央民族工作会议上,习近平总书记进一步强调了铸牢中华民族共同体意识理论研究体系的重要性。2023年2月,中央统战部等四部门共同印发《关于加强铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设的意见》。这一系列有关中华民族共同体建设的会议报告、政策意见,指明了当前民族研究要以铸牢中华民族共同体意识为主线,重视民族理论研究体系的学理性研究。因此,在新时代的社会背景下,在各民族的心灵深处铸牢中华民族共同体意识,需要民族理论研究体系的新发展。

以往关于中华民族的理论研究,在民族研究领域大致形成了下述三个理论研究路径。

1.中华民族的历史路径研究。中华民族是由历史上中华版图内的各民族共同汇聚、融合而成的,中华版图这一共存的地理空间提供了各民族相互融合的自然基础。自古以来,生活在以黄河中下游流域为核心的华夏区域中的人们化四外为内、交异族为同,逐渐形成“我中有你,你中有我”的各民族交融格局。在不同的历史发展阶段,各民族以自身的发展过程呈现了各民族共创中华的历史事实,充分展示了各民族在中华民族共同体中的生长过程。中华民族共同体意识的历史逻辑,即是中华民族从王朝时代的多民族共在、清末的民族自危、民国的民族自觉到新中国的民族自信的历史发展过程的体现,深刻揭示了这一发展过程的核心规律,就是坚定地走中国特色解决民族发展问题的正确道路。因此,在历史路径的研究中要以正确的中华民族历史观为指导,以中华民族一体化的视野主导民族历史叙事和话语体系的建构,促进各民族交往交流交融的历史与经验研究。总之,历史路径的研究为我们解决了中华民族的来源和去向的问题,为中华民族共同体提供了正确的历史观。

2.中华民族的现实发展路径研究。这一路径要求中华民族与各民族要在铸牢中华民族共同体意识的主线指导下,推进各民族的现代化建设、新型民族关系建设与民族事务治理建设。

在现代化建设过程中,民族区域发展要统筹共同性与差异性、全面开放与部分开放、外部资源输入性发展与内源性发展、物质与精神、经济发展与生态文明之间的关系。具体来说,首先要坚持民族区域的共同性与差别化相结合的原则,在改革开放中对有条件的民族地区要逐步推进全面且深入的开放,将输入性资源与内源性资源相结合。其次,“立足民族地区自身的资源禀赋、发展条件、比较优势等实际,找准把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、实现高质量发展、促进共同富裕的切入点和发力点”。再次,将经济发展与生态建设纳入总体规划,在推进工农业基础工程建设与多种产业结构联动的同时,把生态红线意识提升到经济建设的思想高度。最后,要在民族地区推进城乡共同发展,因地制宜、因俗制宜地发展农牧业,推进民族地区生态建设,使基层民族群众安居乐业。同时,在沿边地区继续保持开放式的政策规划,支持沿边有条件的经济流动,推进富民行动。

在推进新型民族关系方面,首先坚持以推进各民族交往交流交融作为中华民族共同发展的重要内容,时刻认清不同民族之间的实际情况,统筹规划基本公共服务设施建设与城乡建设格局,营造各民族在自然环境、经济、社会、文化与心态上的全方面互嵌。其次要建立铸牢中华民族共同体意识的常态化宣传教育机制,培养好宣传干部,建设好宣传教育体系。

在推进民族事务治理建设方面,坚持将民族事务的领导体系建设、法治化水平建设和意识形态建设结合起来,努力形成法治先行、组织保障有力和坚守意识形态底线的、因地制宜式的民族工作模式。

3.现实发展路径下的实践模式研究。根据以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族区域现实发展态势,推进各民族共同发展的实践模式具体包括以下几个方面:首先,是制度建设,即以党领导的民族区域自治制度为基础。制度是理念实现的具体体现与基础保障,也是实现可持续发展的重要举措,因而要将制度建设与平等团结互助和谐的新型民族关系构建结合起来,做到张弛有度。其次,是经济建设,即以现代化为目标的民族地区经济建设。民族地区的经济发展水平关系到各民族携手迈进新时代现代化国家的目标实现,也关系到铸牢中华民族共同体意识的现实基础,因而要将民族区域产业规划、文旅融合与科技转化等经济增长极结合起来,推动民族区域经济的高质量发展。再次,是文化建设,即增进对“伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义”的整体认同。习近平总书记指出:“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。”增进“五个认同”,就是要使各民族充分意识到中华民族共同体的集体感和荣誉感,为巩固和发展中华文化提供坚定的思想基础。最后,是民族关系建设,即在民族团结进步的基础上构建各民族互嵌式的社会结构。历史和现实表明,中国境内的各民族是在相互杂居的过程中逐渐形成的利益关联、情感沟通的社会集体。在相互聚居的过程中,各民族始终面临着彼此间的异质共融、个性共化,因而和谐的民族社会样态需要随着新时代、新情势、新要求的变化而主动调适。其中,基层单位作为推进新型民族关系和良好社会结构的主要平台,要充分发挥政策、机构与基层干部的能动性与创造力,不断夯实民族互嵌社区建设。

总之,上述三个理论研究路径背后有着各自的发展逻辑,它们为民族工作和民族学研究提供了宏观层面的分析框架,弥补了各民族分开叙事与民族关系叙事在政治思想高度上的短板与不足。三个理论研究路径提醒我们,在进行民族研究的过程中,要关注宏观社会背景下的叙事结构变迁,要将民族研究的本体视角与外在的宏观视角结合起来。基于此,三个理论研究路径也为海南民族研究提供了新的分析框架。

在上述背景下,通过对海南民族研究领域内相关学者的学术观点进行整理与汇总,可以发现,海南民族研究需要新的分析框架以支撑铸牢中华民族共同体意识的海南篇章。首先,海南岛域的民族研究不能忽视其历史视野,毕竟在历代中央王朝和文官政治的影响下,有关海南全域的地方志与史书书写必然涉及到民族关系。其次,将海南的历史书写与现代民族学研究相结合,有助于更加全面地理解海南民族发展的现状。历史与现实并行的研究要求,明确了当前民族研究要从历史叙事与现实发展着手,关注历史上的民族关系与现实中的发展经验和实践模式等方面。因而,海南民族研究必须要在新时代铸牢中华民族共同体意识的背景下,探索新的分析框架,为民族工作提供理论与经验支撑。

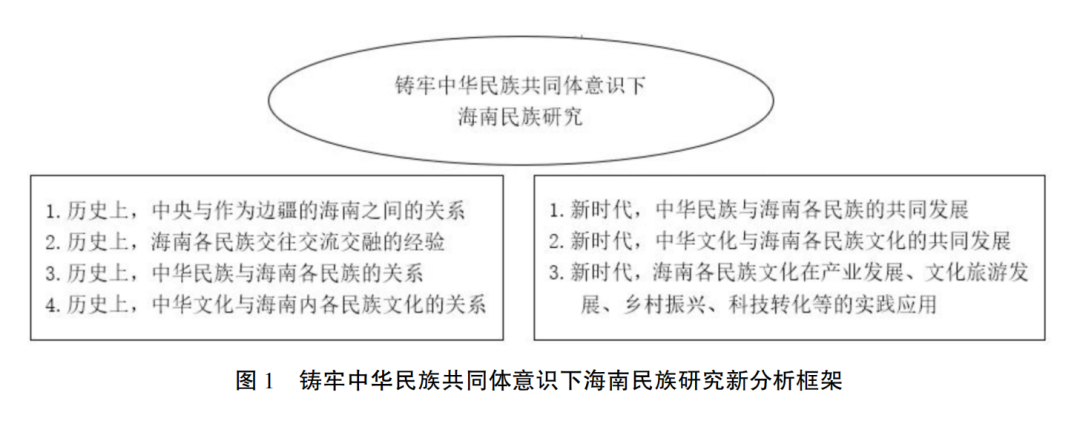

根据铸牢中华民族共同体意识的历史分析、现实发展与实践模式三个研究路径,海南的民族研究可在新的框架下进行。具体来说,历史分析下的海南民族研究相关议题可包括:中央与作为边疆的海南之间的关系,海南各民族交往交流交融的历史经验,中华民族与海南各民族的关系以及中华文化与海南各民族文化之间的关系等。现实逻辑与实践模式的议题可包括:中华民族与海南各民族的共同发展,中华文化与海南各民族文化的共同发展,以及海南各民族文化与产业发展、文旅融合、乡村振兴、科技成果应用转化等的关系。

1.关注历史上的民族交流互动关系。作为边疆的海南是理解历史上中央与边疆之间往来互动的重要区域。相关研究已经大致梳理了海南作为南部边疆与中央之间密切的互动关系史,同时也将海南的中心化过程纳入到国家与社会的关系视域下,但从历史资料中挖掘分析这些信息的研究尚显薄弱。比如《太平寰宇记》卷一百六十九《海南》,记述了儋州昌化郡、琼州琼山郡、振州、万安州万安郡的建置、户籍、郡境、风俗和土产等;《舆地纪胜·海南》更详细地记述了琼州、昌化军、万安军、吉阳军等地的州县沿革、风土地貌、官吏人物、碑刻文本与民间传说等。这些内容揭示了作为边疆区域的海南在不同时期设立道、军、卫、所与郡、州、县等不同性质的行政单位,呈现着中央王朝对海南政治归属的不同看法。另外,有关海南各民族的交往交流交融史,海南历史场景中可供挖掘的内容十分丰富:包括但不限于围绕行政设置与管理而进行的民族争斗与交融;围绕黎汉互市而进行的民族经济往来;关于“越轨”汉民主动进入黎区“黎化”等方面。再者,从历史视野中挖掘、梳理海南各民族与中华民族、海南各民族文化与中华文化之间的关系,也应成为当前海南铸牢中华民族共同体意识研究的重要组成部分。在历代中央王朝的军事管制与行政管理下,海南各民族在经济、文化、风俗习惯等方面进行着广泛的交流与互动,客观上促进了各少数民族对中华民族、中华文化的归属感与认同感的形成和巩固。比如,在文教举措上,清朝廷在海南黎区增设书院,又建立义学与设学等基层教育组织,首创对黎区普通百姓子弟进行文化教育,强化了黎族对中央王朝、中华文化的认同;在手工技术交流上,著名案例是北宋松江府黄道婆在崖州向黎族妇女学习种植与纺织技术,回乡后推进了长江流域棉纺织业和种植业的发展。特别是民国时期,黎汉融合的程度进一步加深,范围不断扩大,传统的州县区域已经覆盖了大部分的黎峒山区,生黎聚居地已经收缩至全岛最内陆的山区。面对帝国主义的侵略与掠夺,岛内各民族与琼籍华侨共同团结起来对抗外敌入侵;抗日战争后,各民族又在共产党领导下共同反抗国民党势力的压迫与掠夺。这些内容均为海南民族交往交流交融的历史挖掘提供了很好的视角。

2.关注多民族共建共有共享经济和文化发展的现实经验和实践模式。从现实发展来看,在全国经济一体化、统一大市场的宏大格局下,海南各民族的发展空间与活力极大提升。随着中国式现代化进程加快和新时代中国特色自由贸易港建设的推进,带动了内地人口、资源、文化向海南岛汇聚,直接推动了海南多元文化的转型升级,也强化了海南各民族对中华民族和中华文化的认同。这一时期,海南以黎族、苗族为代表的民族文化融入新的现代文化元素,因而海南民族研究的现实发展要摒弃单一民族文化独特性叙事,强调多民族共建共有共享经济和文化的形成。

海南岛解放后,岛内各族人民在社会主义事业的感召下,团结一心,为国家现代化建设与中华民族伟大复兴而共同奋斗。这一时期海南各民族的自觉意识逐渐觉醒,并参与到建设祖国的伟大事业中,与中华民族日益凝聚为一个统一的整体。各民族文化在彰显自身特性的同时,也为中华文化的熔铸升华贡献了自身力量。因此,对社会主义建设时期海南各民族共同奋斗的研究,应成为海南民族研究面向现实发展的一个研究方向。例如,为加快海南的社会主义建设步伐,全国各地组织技术人员、干部和知识分子支援海南建设。此时,海南的热带经济作物生产成为建设重点之一,知识青年、转业军人和内地群众纷纷进入岛内少数民族聚居区,建设热带经济作物垦殖基地。1952年至1979年,到五指山区开展工作的垦殖人员约有33万余人,他们以汉族为主,到少数民族聚居区与当地民众一起工作和生活。与此同时,民族地区的部分干部群众也因工作、生活、学习等需要而离开民族聚居区,融入新社会。岛内各族群众在党和政府的领导下,杂居共处、共同发展生产、相互学习,努力建设家园,实现了民族关系上的平等团结互助。有学者指出,这种双向的民族人口迁移,在一定程度上改变了海南传统的圈层空间分布结构,各民族聚居分布开始呈“大杂居、小聚居”的趋势。

改革开放后,沿海经济特区建设带动了全岛各行各业的兴起与复苏。特别是1988年,海南建省并列为经济特区后,海南岛的对外开放和开发建设进入农业、工业与服务业三大产业并行发展的新时期。有学者据此分析了海南建省与民族关系发展之间的相关性,指出海南岛经济繁荣对促进民族关系的发展起着良好的作用,二者是一个互补的关系。还有学者从特区环境与民族关系、新型乡村与农场关系入手,分析经济发展给海南民族关系带来的影响,并提出要正确处理好经济发展过程中的民族平等团结关系。这一时期进入海南的人口主要有经商群体、务工群体、旅游群体和归国华侨群体。经济政策的开放,境内外投资的增多,促进了海南商品贸易、加工制造业、科技产品研发和文化旅游业等的发展,由此也带动了服务业和交通运输业等产业的发展。随着海南基础设施建设的日益完善和产业结构的转型升级,依托得天独厚的自然环境,旅游业成为海南发展新的增长极。面对国内国际庞大的旅游市场,海南以生态景观游、民族文化游和乡村游为主线,在休闲游、观光游、康养游与高端游相结合的同时,努力留住季节性旅游人群,使其变为候鸟式常住人口,努力构建多元融汇的海岛文化空间。因此,海南的民族民俗旅游、热带特色产业发展、民族文化资源开发等,成为这一时期关注的重点。然而,由民族旅游、文化资源开发带来的对黎族苗族等民族特色文化的强调,导致忽视了对多民族交流互鉴中形成的民族文化的研究。由此,对多民族共享文化的重视和强调,应成为新时代海南民族研究的重要部分。

新时代以来,海南在原有产业基础上推动“科技+”“互联网+”“文旅融合”“乡村振兴+民族文化”等发展项目,努力将岛内特色民族文化、热带景观与现代科技文化汇聚起来,增强海南区域文化的实质内核。特别是海南国际旅游岛、中国特色自由贸易港建设方案提出以来,海南各民族发展得到了全国各界的广泛支持。各地人口、多种资源、多元文化的汇集,提升了海南民族文化的融合性与开放性。虽然多民族文化的开放共享已经在海南实践中得到极大地推广,但相关研究在总结海南民族文化在产业发展、文旅融合、乡村振兴和科技进步等的应用转化实践方面尚显不足。同时,除了对国内产业的重视外,海南还鼓励和吸引海外华人华侨回国投资产业。作为仅次于闽、粤的中国第三大侨乡,华侨、侨眷的海南产业投资,必定会推动商业、科技、乡村与文化事业的发展,也会带动各民族的就业。因而,重视海南的侨居文化及其在经济社会发展中的角色与地位,也应成为接下来研究的一个方向。

综上,海南民族研究是与其经济社会的整体发展关联在一起的。部分学者已经在相关研究中涉及了铸牢中华民族共同体意识的历史、现实与实践方面的相关内容,构成了新时代背景下海南民族研究的整体分析框架。但需注意的是,笔者初步探讨的海南民族研究分析框架,是基于当前国家与民族关系研究新要求新趋势背景下的思考,并不意味着其能代替海南各民族内部分析的诸多议题。在这个意义上,海南民族研究是一种理解中国社会的多元一体性与国家-民族关系的经验之一。

综上,以往民族学界关于海南的民族研究,多是从单一民族入手,开展民族来源分析、民族特质确定、民族互动实践、民族文化从传统到现代转型以及民族与国家的关系等议题的研究。纵观海南民族关系的历时过程,可以发现,以黎人汉化与汉人黎化为核心的多民族互动融合过程是交叉进行的,多民族又在彼此交往共生中继续融合,最终形成一种“你中有我、我中有你、谁也离不开谁”的经济文化互渗格局。同时,新中国成立以来,不同时期迁入海南的群体,其民族、身份与文化各异,在共同的地域空间中,他们将自身发展与海南发展统筹起来,在共同生活中建立起多民族和谐融洽的互嵌式社会结构,促进了岛内多元文化的共存发展。这种自在自觉状态下的生活互化,成为今天海南铸牢中华民族共同体意识的情感基础。由此,本文提出铸牢中华民族共同体意识视角下海南民族研究新分析框架,如图1所示。

从铸牢中华民族共同体意识的视角来反观海南民族研究,要注重将海南民族的内部分析转换到以中华民族共同体为核心的历史、现实与实践的研究中,将理论与实践经验研究结合起来,拓展海南民族研究的分析框架。基于此,海南的民族研究应从对海南民族民俗文化的研究议题,转移到中华民族共同体建设的海南实践经验的历史与现实场景探索中来。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号