【会议综述】中国民族学学会2020学术年会·新时代民族研究与铸牢中华民族共同体意识

2020年11月7-8日,由中国社会科学院铸牢中华民族共同体意识研究基地、云南大学、中国民族学学会主办,云南大学民族学与社会学学院承办的中国民族学学会2020学术年会顺利召开,本届年会以“线上+线下”相结合的方式举办。会议分两大部分:第一部分为云南昆明现场会议,套开“中国民族研究社团2020年联合学术大会——新时代民族研究与铸牢中华民族共同体意识”,第二部分为线上议会,以腾讯视频会议召开。来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、南开大学、中山大学、四川大学、云南大学、中央民族大学等高校和科研院所的400余名专家学者通过现场或线下的形式参加了会议。

套开中国民族研究社团2020年联合学术大会

本届年会同时套开由中国社会科学院民族学与人类学研究所、云南大学、中国民族研究团体联合会主办,中国民族学学会、中国民族理论学会、中国世界民族学会、中国民族史学会、中国民族语言学会、中国民族古文字研究会、中国突厥语研究会、中国西南民族研究学会等8家学会协办的“中国民族研究社团2020年联合学术大会——新时代民族研究与铸牢中华民族共同体意识”。

11月7日上午,开幕式由中国社会科学院民族学与人类学研究所党委书记、副所长赵天晓主持,云南大学党委书记、中国民族史学会副会长林文勋教授,国家民族事务委员会民族理论政策研究室张俊豪副主任,中国社会科学院民族学与人类学研究所所长、中国民族研究团体联合会会长、中国民族学会会长王延中研究员作致辞。何明等15位专家分别代表云南大学和8家学会作主旨发言。

中国民族学会会长王延中研究员在致辞中指出,要充分认识铸牢中华民族共同体意识的本质内涵、价值意蕴和重大意义,紧紧围绕时代命题,通过扎实细致的调查研究和多学科、多机构、多领域的协同创新,推进中国特色民族学尤其是新时代民族理论的创新发展,为新时代民族工作及党和国家工作全局服务,积极建言献策,贡献学界智慧。

中国民族学学会副会长、云南大学西南边疆少数民族研究中心主任何明教授认为,改革开放以来,中国各民族的人口结构、生计方式、社会关系、文化观念、政治生活及族际关系都发生了巨大变化,然而中国民族研究学术范式更新滞后、社会事实解释乏力、应用研究信度弱化、知识生产创新力不足、学科结构逻辑不清,亟待重新建构。他建议,将民族研究的对象从单纯的少数民族,调整为包括少数民族、汉族、中华民族、族群、国族各类社会群体;从中国境内研究,扩大到世界各地;从各少数民族的形成演变过程、社会文化特征及相关扶持优惠政策,调整到铸牢中华民族共同体意识和构建人类命运共同体。

中国民族学学会副会长高丙中、周大鸣和王德强在大会上作主旨发言。北京大学世界社会研究中心主任高丙中教授兼中国世界民族学会副会长以“共同体的开放性与世界社会的现实性”为题发言;中山大学社会学与人类学学院周大鸣教授以“流动与链接——我们时代的关键概念”为题发言;滇西科技师范学院院长王德强教授兼中国民族理论学会副会长以“交往交流交融视域下多民族杂居城镇族际通婚的影响因素分析”为题发言。

昆明分论坛

中国民族学学会2020年学术年会第一分论坛暨昆明分论坛,分为主会场、第一分会场和第二分会场,三个会场均采用线下与线上相结合的会议方式,50余名线下参会代表参加了现场会议,150多人次通过腾讯会议在线参加了会议。

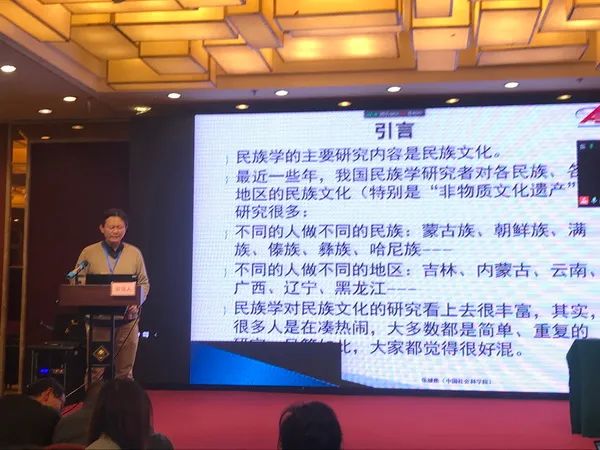

11月7日下午16点30分,昆明分论坛主会场会议开始,中国社会科学院曾少聪研究员主持,中国民族学学会副会长、宁夏大学李伟教授以“铸牢中华民族共同体意识的叙事逻辑”为题,中国民族学学会副会长、中国社会科学院民族学与人类学研究所张继焦研究员以“中国民族学的新古典‘结构——功能论’”为题,分别作年会主旨发言。

中国民族学学会副会长、宁夏大学李伟教授发言

李伟认为,铸牢中华民族共同体意识的叙事逻辑是由事实叙事、理论叙事和实践叙事三部分构成,它们分别反映了铸牢中华民族共同体意识是什么、为什么和怎么做、做什么的内在逻辑联系。因此,铸牢中华民族共同体意识的叙事逻辑应当是三者的统一,他们之间是相互联系和依存的关系。习近平总书记2014年中央民族工作会议的重要讲话和2019年全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话,为这种叙事逻辑提供了范本和指导。

张继焦认为,就中国民族学现状来看,不是中国经济社会发展比西方滞后造成了中国民族文化研究的落后,而是中国民族学的学科理论没有跟上中国经济社会发展(大转型)的步伐,中国民族学研究急需形成新的理论或者研究范式,也正在形成新的研究范式。他提出,中国民族学的新古典“结构-功能论”,让我们可以从本体结构、外在结构、自生结构等三个研究维度,对民族文化的“传统-现代”转型进行分析。新古典“结构-功能论”认为:民族文化不仅是文化资本和文化资源,而且可以开发和利用。

云南省社会科学院李永祥研究员作评议

云南省社会科学院李永祥研究员评议,李伟教授全面回答了叙事逻辑方法用于铸牢中华民族共同体意识研究时需要注意的问题,从三个方面开展了深入研究,其贡献在于将叙事逻辑用于一个具体问题,这对于这个框架是否可以用于其他问题的研究,比如民族“三交”问题的研究,带来了启示;张继焦研究员对西方的“结构-功能论”理论在批判的基础上,保留了其核心,用于民族文化研究方法和理论的创新,其研究提供了在理论上、方法上的贡献。

11月8日上午,昆明分论坛的会议在两个分会场同时开始。分会场一,上半场会议由云南财经大学陈刚教授主持,云南大学马翀炜教授评议。中央民族大学吴楚克教授以马克思的国家观与习近平治边思想关系研究为题,力求从马克思论国家的基本观点出发,探讨习近平的国家理论和治边思想;和跃对乡村振兴公益基金”项目对农村经济发展的影响进行了分析,提出了问题思考;云南省社会科学院李红春研究员从共生、共享与互嵌三个维度分析研究了滇西北散杂居回族民族的交往交流交融;云南省社会科学院朱佶丽副研究员对老挝苗族宗教信仰进行了研究。下半场会议由云南大学高志英教授主持,复旦大学纳日碧力戈教授评议。中国社会科学院民族学与人类学研究所宋小飞以佤族摸你黑狂欢节为例,讨论了节日文化的赓续与创造;云南民族大学左邱宇副教授分析了民族地区易地扶贫搬迁的问题,并提出了对策研究;河南大学艾少伟教授阐述了从“民族地理”角度推进中华民族共同体建构的重要意义;云南省社会科学院罗丹副研究员,从祈生与驭水两大实践活动,对哈尼梯田灌溉社会中的族群及共生逻辑进行了研究。

昆明分论坛11月8日第一分会场

分会场二,上半场会议由云南民族大学黄彩文教授主持,广东技术师范大学骆桂花教授评议。云南大学杨明洪教授以当代西藏治理为例,分析中国边疆治理现代化的经验与启示;云南省社科院王俊研究员通过多个角度阐述了城市化进程中昆明白族文化传承创新的方略;云南财经大学曾军从经济学角度就“一带一路”倡议对少数民族地区企业创新产生的影响进行了分析;昆明理工大学郑佳佳副教授介绍了斯里兰卡“珍珠”与“泪滴”这两种不同的国家形象,并分析了其背后的意涵。下半场由云南大学周建新教授主持,云南大学杨明洪教授对以上四位发言人的报告进行了评议。云南省博物馆沈宁副研究馆员分析了博物馆对民族想象共同体的构建作用;云南民族大学李全敏研究员以德昂酸茶为例,对跨境民族廊道的地方空间与记忆进行了论述;大理大学杨艳副教授根据整族脱贫的实际案例,讨论了脱贫致富进程中多元性的现代内嵌;云南大学的罗英从乡村文化振兴的角度对“贺号”习俗的复兴进行了阐释。

昆明分论坛11月8日第二分会场

中国民族学学会2020年学术年会

线上分论坛

在当下疫情防控的大环境下,本届年会主要采用线上会议方式,除第一分论坛以昆明现场和线上会议相结合以外,还开设了六个线上分论坛,即第二至第七分论坛,从11月7日13:30至8日11:30共召开了30场研讨会,340余名专家学者和学生在线参与了会议,就以下主题进行了广泛而深入的学术交流。

第二分论坛:“新时代中国特色民族学话语体系建构和方法创新”;

第三分论坛:“铸牢中华民族共同体的理论基础”;

第四分论坛:“民族文化、生态文明与民族地区发展”;

第五分论坛:“交往交流交融与民族发展”;

第六分论坛:“乡村振兴、民族地区社会治理与社会稳定”;

第七分论坛:“跨境民族问题研究、民族学与‘一带一路’倡议”。

本次会议的研讨内容紧扣时代主题,重点关注铸牢中华民族共同体意识、各民族交往交流交融、民族地区发展等理论和现实问题,从民族学理论构建、方法创新,到翔实的田野调查和史料探究,进行了充分深入的研讨,为在党的十九大报告中再次提出的,“铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”,提供了理论阐释和现实解决途径,体现了中国民族学对国家民族工作和民族地区发展的重要价值和功能,推动了中国民族学在服务党和国家工作全局中发挥更大作用。

第二分论坛:新时代中国特色民族学话语体系建构和方法创新

第二分论坛共5场研讨会,11月7日下午3场,分别由中央民族大学苏发祥教授、大连民族大学孙岿教授和黑龙江大学唐戈教授主持。中南民族大学副校长段超教授等11位专家学者发言。其中,段超教授认为,铸牢中华民族共同体意识已写入了党章,为了深化对中华民族的研究,培养专门高层次人才,铸牢中华民族共同体意识,需要设立“中华民族学”一级学科;黑龙江大学唐戈教授梳理分析了民族学研究方法的基本类型、民族学区域研究法的谱系、民族学区域研究法的基本类型;南开大学周恩来政府管理学院社会学系马伟华教授认为当前人类学、民族学界关于城市少数民族流动人口形成了热点,如文化(社会)适应研究、社会(城市)融入研究、社会支持研究、城市民族关系研究、公共服务与权益保障研究、服务管理与城市民族工作研究等;内蒙古大学张强认为,中华民族共同体意识的历史维度,既是对中华各民族出于利己主义参与历史发展的过程,又是中华各民族出于利他主义相互合作的过程;中央民族干部学院陈辉副研究员对“铸牢中华民族共同体意识话语建构的三个向度”发表了观点;内蒙古财经大学王奇昌副教授阐述了中华民族多元一体格局中的时代张力及化解之道,他提出在当前时代背景下,要加强党的组织、思想等方面建设。内蒙古大学民族学与社会学学院院长阿拉坦宝力格教授、河西学院顾文兵副教授和段超教授分别对这3场研讨会进行了评议。

第三分论坛11月7日下午举行了3场研讨会,分别由辽宁省民族宗教问题研究中心何晓芳研究员、中央民族大学王文东教授和内蒙古大学那顺巴依尔教授主持,共有7位专家学者发言。其中,四川大学励轩教授以“民国时期的边疆双语教材与藏族学生国家认同的形塑”为题,探讨了国民政府如何利用双语教材形塑藏族学生的国家认同;中央民族大学王文东教授以“新时代民族宗教伦理学建设视域下的中华民族共同体意识培育责任和道德路径”为题,探讨了当代中国民族宗教伦理学建构的目的以及新时代中国民族宗教理论学的主体性和原创性;华南农业大学廖杨教授论述了中华民族共同体的提出过程,并对国内中华民族共同体的研究进行了回顾,梳理对中华民族共同体研究的理论进行了反思,并从民族过程角度,人类学文化圈层理论以及跨学科研究角度提出了目前自己的疑问;中共新疆区委党校郭益海教授探讨了在民族地区如何处理共性和个性问题,宗教如何有效的促进当地发展以及民族和谐;中国社会科学院民族学与人类学研究所吴曼对移民进行定义,总结了近代新疆汉族移民的路径态势,指出边疆的汉族移民与当地移民的交往交流交融是一个传统与继承,近代新疆汉族移民对于民族交往具有重大意义。内蒙古社会科学院白兰研究员、宁夏师范学院马宗保教授、西藏大学马宁教授分别作评议。

第三分论坛11月8日上午举行了2场研讨会,分别由内蒙古师范大学乌日陶克套胡教授、兰州大学阿旺嘉措教授主持,共有6位专家学者发言。其中,甘肃政法大学王瑞萍副教授从三个方面研究了身份认同,认为民族的精神文化是民族认同要解决的第一问题,从历史,族群,遗传中探讨了身份认同;华南师范大学苏泽宇研究员探讨了西方的理论和文化建构,认为西方文化建构不适用于多民族的民族国家,我们应该推进民族,国族,国家三者的互动,“五个认同”的提出揭示了中华民族共同体的核心目标,塑造了成员对国家的情感归属和价值引领;中山大学龙其鑫从历史的角度,探讨了中国对少数民族政策的变化,指出培育各民族同胞的民族荣誉感的重要性,指出民族团结是革命取得胜利的关键;中央民族大学刘毅认为国家安全视域下国家安全与民族团结的交叉路径是多样化的,从政治,文化,社会,生态方面研究了国家安全观,探讨了国家安全视域下的民族团结方法创新。中国社会科学院民族学与人类学研究所刘晓春研究员和杨娇娇分别作评议。

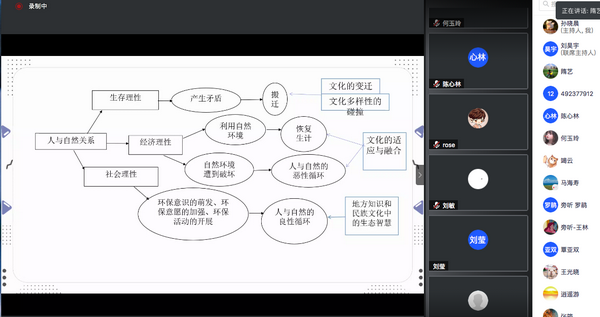

第四分论坛11月7日下午举行了3场研讨会,分别由湖北民族学院陈心林教授、北方民族大学冯雪红教授和青海师范大学马海寿教授主持,共有8位专家学者发言。其中,长江师范学院周伍阳教授探讨了武陵民族地区生态减贫的实践逻辑和困境,并提出后精准扶贫时代生态减贫机制优化的三种办法;西南民族大学隋艺以青海省民族地区生态移民村落的实地调查为基础,分析移民在不同环境中,从搬迁、生计恢复到可持续发展过程中,环境与移民的互动关系;广东技术师范大学朱宏伟以产业链和价值链视角,结合我国民族地区实际情况,研究疫情对民族地区产业链的影响,并深入分析其影响机理,提出助力民族地区产业链稳定的措施;中央民族大学庄晨燕教授聚焦乡村建设空心化等问题,认为当下乡村发展的困境源于“单向度”德治与“物质化”社区的局限,通过梳理涂尔干关于道德在群体和个体层面的运行机制,在法制前提下将德治与自治相结合,构筑乡村“社会生活共同体”;四川省社会科学院卢阳春运用系统论的耦合协调度模型,研究川甘青滇毗邻藏区公共服务与绿色经济协调可持续发展、民生改善和福祉增进。河西学院杜军林教授、冯雪红教授和四川大学韦仁忠副教授分别作评议。

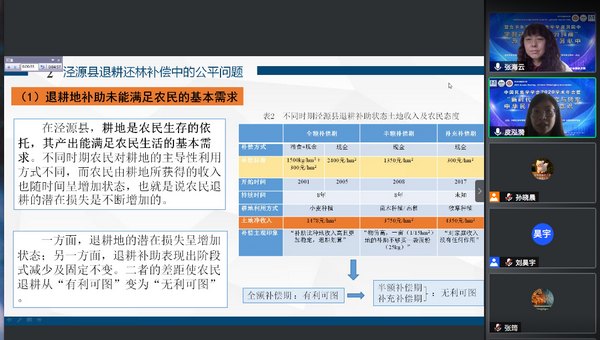

第五分论坛11月7日下午举行了3场研讨会,分别由宁夏大学潘忠宇教授、中央民族大学刘明新教授和新疆师范大学地木拉提•奥迈尔教授主持,共有10位专家学者发言。其中,青海师范大学薛生海教授从青海地形地势、两大高原连接处、两大经济文化的过渡带、三条民族文化走廊交汇处这四个方面阐述了青海民族交往交流交融的地域空间基础;四川大学赵艾东教授从历史角度讨论了民国后期中西文化互动对巴塘社会变迁的影响;内蒙古大学唯日以跨境巴尔虎蒙古人为例分享了中国“一带一路”倡议影响下跨境民间交往的相关内容;陕西师范大学咸月忠分享了生活在藏彝走廊上的回族地域人群——盐官人的婚俗变迁的内容,讨论了盐官人在散居藏彝走廊的九寨沟之后,如何在变与不变中传衍盐官人的风俗,积极融入地方文化,实现民族和谐共生;西南民族大学丁木乃指出在彝族“尔比”文化中蕴藏着丰富的环境知识和生态智慧,可以为探索彝区生态文明建设中提供人与人、人与自然、人与社会和谐共生的新思路。西北民族大学贺卫光教授、兰州大学杨文炯教授和西北民族大学文化教授分别作评议。

第六分论坛11月7日下午举行了3场研讨会,分别由西南民族大学陶斯文教授、陕西师范大学王欣教授和中国社会科学院民族学与人类学研究所方素梅研究员主持,共有10位专家学者发言。其中,新疆维吾尔自治区党校古丽米拉•阿林别克副教授在阐述新疆城市民族关系内涵的基础上,对反映突出的特点进行探析并寻求解决之道。黎弘毅发言通过解读小河村苗族的社会变迁,了解清代苗疆地带社会变迁,从而认识到中原文化的传播是构建中国向心力的关键;中山大学黄瑜以清代都柳江流域“婚俗改革”为中心,叙述了明清时期,侗人群体在互动过程中以“破姓开亲”的形式展开婚俗改革实践,由此推动了各族类人群之间的交流与融合;桂林理工大学叶建芳副研究员指出广西边境庙宇具有中越跨境旅群交流的功能,体现着边境对于国家大传统文化的认同,但是近年存着传承后继乏人等问题,提出有效合理的治理建议;广西民族大学刘建民副教授认为新时期随着城镇化深化持续等原因,会带来乡村家庭结构萎缩等困难,以家庭生计为研究视角,强调主体权益,提出乡村合理有序发展建议;南开大学袁同凯教授发言,指出社会稳定和谐问题,归根结底是人的问题,人是构建维系民族地区社会和谐稳定和谐的主体,通过对个人维护社会稳定的意愿与实践能力的形塑与提升来推动民族地区和谐稳定发展;凯里学院麻勇恒教授指出资源闲置与市场缺失是造成乡村致贫的重要因素,提出诸如通过发展共识目标达成驱动乡村群体找到市场对接端口等解决参与市场分享而化解资源闲置问题的建议。新疆师范大学王平教授、南开大学马伟华教授和河南师范大学沈洁副教授评议。

第七分论坛11月7日下午举行了3场研讨会,分别由兰州大学王海飞教授、大连民族大学王艳教授和四川农业大学窦存芳教授主持,共有11位专家学者发言。其中,青海民族大学张海云教授以“秩序、流动与认同——‘一带一路’背景下西藏三口岸边民贸易调查”为题,重点关注西藏阿里地区普兰、日喀则地区吉隆和亚东等三个口岸的边民互市贸易活动,探讨现代国家构建背景下中国西藏与喜马拉雅地区的国家和区域在经济、文化、政治及宗教等方面交往交流情形,思考经济一体化背景下区域性文化发展的多重认同;贵州师范大学左振廷副教授对“一带一路”倡议作为一种思维框架的再思考出发,重新梳理相关研究与民族学之间的种种关联与相互影响,并在此基础之上重新诠释“云南中越中老边境多族区域”的学术范畴;兰州大学马瑞丰认为进入河西走廊民族地区的工商资本对当地经济社会发展的推动作用很大,只有生态维度与经济维度并重共荣,工商资本才能真正实现服务“三农”的目标,与民族地区社会发展共赢;百色学院马亚辉副研究员阐述了国家边防视域下清朝西南边境土司的情报职能;甘肃政法大学姚宏兵副研究员以“散落在丝绸之路上的吉普赛人族源研究”为题,从体质人类学的角度来探讨了薛家湾人的来源问题,认为Y 染色体父系遗传证据不支持薛家湾人的吉普赛起源,遗传学证据显示薛家湾人与汉族关系较近。兰州大学王建新教授、华中科技大学孙秋云教授和燕山大学冶芸副教授分别作评议。

孔敬撰文,王昊午、陈姗姗、米呢拉、王隽、马新宇、孙晓晨、徐婧、余天静、张梦蝶、乌日力嘎提供资料

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号