刘正爱|断裂与整合:灾后社会秩序重整与社会网络运行机制

原文发表于《思想战线》2015年第2期

摘要:灾后重建理论中有解体论和持续论,本文认为解体论与持续论并不矛盾,在地震发生的一刹那以及此后的一段时间内,社会秩序的确经历了一个从破坏到恢复的过程。我们看到断裂是有的,但并非所有层面都出现了断裂,即便有了断裂,有的是瞬间的,而后很快便恢复原样,有的也可能会持续得更久。而更多的是断裂之后的重组。需要强调的是,灾难呈现的是一个多元的、立体的画面,因此,应该从不同层面去做分析。四川灾后重建中除了行政和社会网络(关系)外,还有一个常被忽视的力量,即,信仰网络也起到了相当重要的作用。木村周平的“聚合体”概念为分析村落(社区)等行政单位以外的群体提供了有效的分析工具,而本文对亲属关系和围绕信仰组成的社会网络的分析,则进一步充实了“聚合体”概念的内涵。

1、问题的提出

随着全球范围内各种危机和灾难的频发,灾害研究自上世纪20、30年代普林斯(Prince,1920)、卡尔(Carr,1932)以来逐渐成为社会科学(尤其是社会学)领域被关注的对象[1]。而长期以来致力于研究常态社会的人类学家们也从上世纪五十年代起陆续发表相关研究成果,之后越来越多的人类学家开始有意识地将危机与灾难等非常态现象纳入其研究视野[2]。

早期社会学家的灾害研究倾向于主张解体-适应的观点,这种观点被战后的行为科学所继承,之后灾害研究从系统论向灾害理论化以及组织社会学方向转变。研究视角也从(社会秩序)解体论向持续论倾斜。然而,正如木村周平所指出的那样,以组织论为中心的灾害社会学不再积极关心灾害后的社会变化和状态,而且很少论及受灾区域的历史与文化脉络,而正如当年普林斯所看到的那样[3],长期在不具备灾害相关组织的社会进行调查的人类学家和地理学家们反而在田野中看到了秩序从(部分或完全)崩溃到重组的过程。空间、生计方式、社会关系乃至信仰与文化,在一次巨大灾害的冲击后都会发生相应的变化,那么,“5·12”地震后呈现的是何种局面?

木村周平通过描述2011年3月日本大地震海啸灾区灾后重建(主要是集中搬迁)的详细过程,分析并探讨了前滨地区灾后社会秩序的重组过程。他将“聚合”(集まり,atsumari)这一概念用于指涉人类学家常用的“集团”、“共同体”(community)、“集合体”(collectivity)等。灾后避难所的集体生活、重建委员会、临时自治会、某自然村的重建委员会或渔业协会等都属于木村所言的“聚合”范畴,但还不止这些,木村还将行政以及包括他自身在内的研究者群体、甚至提交给行政的集体迁移者名单也纳入“聚合体”的范畴,这些若干个“聚合体”反映了震灾前就在某种程度上存在的潜在或显在的差异,这种差异或许导致了恢复速度或效率上的迟延,但具有表达更多意见的可能性,因而是重要的,由此,木村认为不应将某个地区的复兴过程视作一个“社区(community)”整体的举动,而是要关注出现在区域内外的多种关系性或差异,这样才能真正理解灾后重建过程,找出存在的问题。如若需要,在可能的情况下,研究者甚至可以自身参与灾后重建的过程[4]。

那么,同样是灾后重建,中国的情况又是如何呢?木村的研究无疑为我们提供了一个动态的视角,使用“聚合体”这一概念的好处在于它的灵活性,如果笔者没有理解错的话,它是一个不受某一特定空间的束缚,自在地指涉曾经、正在或即将发挥实际效用的实在的或虚拟的群体。当我们想去关注亲属关系或邻里关系这样的结构性因素的时候,“聚合体”这一概念显然需从另外一个角度去解读,而且如下文所述,以某种信仰聚合起来的群体也可被视为是这种动态的关系网络。

近年来,灾害社会学的研究者们日益关注社会结构因素在灾害中的作用,尤其是“社会网络”和“社会资本”在灾害风险消减中的作用[5]。国内这一领域的代表是赵延东。赵延东领导的研究团队于2004 年6 月- 2005年2 月在甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古、新疆、云南、贵州、四川、广西、重庆等11 个西部省( 市、自治区) 组织实施了一项大规模入户问卷调查。4.12汶川地震发生后,又分别于2008年、2009年、2011年在四川省地震灾区进行了大量的问卷调查,他们先后从社会网络、社会资本的角度对灾害治理以及对灾后恢复的影响进行了全面分析[6]。他们将社会网络在灾害治理中的作用归结为提供紧急救援、提供信息、提供社会支持和保持心理健康等四个方面,并从这四个方面来具体考察社会网络在汶川地震灾害发生后所起的作用[7]。

2008年调查结果显示, 灾后一个月中, 政府等各种制度化支持的重要性较为明显,2008年对灾民帮助最大的是政府,占60.4%,亲戚、朋友、邻居只占22%[8]。2009年,各种制度化支持渠道的重要性有所下降, 而“亲友”等非制度化支持的重要性有明显提升,政府为55.7%,亲戚、朋友、邻居为30.7%,到了地震三年后的2011年,政府为20.1%,亲戚、朋友、邻居为72.1%[9],可见,政府的作用明显下降,亲戚、朋友、邻居等社会关系成为主要的支持网,[10]。赵延东团队的研究表明,当灾害破坏了正式社会制度的运行时,灾区并没有因为正式制度的缺位而陷入长期、彻底的混乱状态,因为当地的社会网络在此时发挥了重要作用。受灾居民们按照原有的社会网络联系,以家族、邻里或社区为单位又重新组织起来,互相帮助、互相支持,在一定程度上保证了灾区社会生活的有序运行[11]。换言之,是亲属、朋友、邻居等社会网络和社会资本起到了对正式制度的补充作用[12]。

那么,亲属、朋友、邻居等社会网络和社会资本是如何起到对正式制度的补充作用的?其作用机制是什么? “亲友”这一人类学意义上的关系网络是如何在重建后期替代政府而成为支撑灾后重建的主要力量的?除了亲属、朋友、邻居等社会网络和社会资本外,有没有其他资源在发挥作用?社会学的研究并没有为我们解答上述问题。

从理论上讲,使用社会资本与社会网络的概念进行分析需要有一个前提,即承认灾害发生前与发生后有一个秩序的延续,因此是持续论的立场。本文的观点是,解体论与持续论实际上并不矛盾,在地震发生的一刹那以及此后的一段时间内,社会秩序的确经历了一个从破坏到恢复的过程。我们看到断裂是有的,但并非所有层面都出现了断裂,即便有了断裂,有的是瞬间的,而后很快便恢复原样,有的也可能会持续得更久。而更多的是断裂之后的重组。需要强调的是,灾难呈现的是一个多元的、立体的画面,因此,应该从不同层面去做分析。本文将从生产、生活、亲属关系、宗教信仰等四个层面考察并分析灾后社会秩序的恢复与重组以及灾后重建过程中社会网络的运用机制。

2、地景与“人景”

地景(landscape)是人们赖以生存的自然与文化环境,它包括房屋、院落、家畜圈等生活空间,森林、田地、工厂企业等生计空间,也包括墓地、祠堂、寺庙等象征空间以及包含上述因素在内的生活环境的综合景观。“人景”作为本文的分析概念,指的是人与人之间的各种关系(社会关系)、人的生存状态、人的心理、情感以及、观念、信仰等内容。地景与人景是相互关联的。地景会影响人景,反过来人景也会作用于地景。地景与人景的概念也适用于本文第4节与第5节的内容。

在“5·12”地震中破坏较为严重的地区,地景与人景均受到严重的破坏。地震导致的山体滑坡以及随之而来的泥石流改变了原有的自然生态,使有些村庄不得不异地重建或迁居他乡。震前的村落格局大多为自然形成,寺庙、墓地与人们的居住空间均处在一个较为合理的地理环境。灾后异地重建或集中重建后,村落社会的空间格局发生较大变化,同时也引发了部分村民之间的矛盾。例如我们在某村集中点见到一位村民站在路口,指着家门口对面的一座坟诉苦,希望能迁走这座坟。细打听才得知这是某家族的祖坟,地震前此处为一片林地,坟地在此乃顺理成章。震后村里规划集中点时选中此地,而坟墓拥有者又不肯将坟迁走,便形成了家与坟墓遥相对应的特殊景观。而这一景观与中国人传统观念中住宅与坟墓不能同时出现在同一空间的观念有较大的冲突。类似情况在调查中并非孤例。

新型社区化的村落格局所带来的变化是方方面面的。首先,邻里关系发生了改变,人们要重新去适应一种新的社会关系。金花玄郎村的村民们原来生活在山上,户与户之间的距离相对较远,有的甚至隔一个山头,平时邻里之间来往较少。震后集体下山,村里实行统规自建,户与户之间的距离缩至两米。而广和村部分村民震后由村委会统一划拨一块地集中建房(有的是一排一排的平房,有的是户挨户的楼房),户与户之间只隔一堵墙,居住密度发生较大改变。统一规划不仅包括宅基地,还包括房屋面积与建房位置以及房屋的样式及外观、房屋外墙的颜色。金花玄郎村的宅基地面积是根据每户人口多少来统一划定的。如:一人户划60平方米的宅基地,二人户划80平方米,三人户划120平方米,四人户划140平方米,五人户150平方米,六人户以上划170平方米。值得关注的是,灾后房屋重建凡是集体规划或集体建房的均采取上述抽签抓阄的方式,这一看似公平的做法打乱了原有的居住格局。金花玄郎村将在棚花村购置的140多亩地分成八大块,每块地由不同施工队施工。原有九个村民小组全部打乱重组,实行抽签选地的方式确定各户位置。目前,当时建房施工的八大工地已然成为该村实质上的地理与行政单位,人们不仅在日常言谈中用“某某号工地”来划分居住空间,而且在收费、缴费、摊派等行政性事务中也采用此类划分。因为原来的村民小组被打乱后,拉开了原有小组成员之间的空间距离,给行政带来诸多不便,故在某种意义上,原有行政划分已经失去了实际意义。人们在适应新的空间环境中,选择了最为便捷的“工地”式划分。或许在不远的将来,工地式划分会取代原有的村民小组而成为新的行政组织。

其次,地景的改变也导致人们生产、生活发生改变。在有的村庄,人们的生活结构由相对自给自足变为现金消费,市场经济在村民的生活中开始占据主导地位,对于缺少现金收入的人来说,这无疑加大了生活的压力。在金花玄郎村和广和村集中点,震前每家都会在自家院子里养一些家禽或家畜,在自留地种植一些蔬菜。每年杀一头猪做成腊肉便可食用很长一段时间。自家种的蔬菜也基本能够满足日常生活所需。而在笔者所调查的范围内,统一规划后的村民房屋并未将家禽家畜的养殖空间纳入设计范围。有限征用的土地也缺少足够空间去考虑居住外的生活空间。相比之下,原地重建的村民尚可保持原有的生活方式。

灾难也促使家庭结构发生较大变化,每户平均人数明显下降。如,棚花村现有人口1663多人,800多户。平均每户约只有2人。原因是地震后政府各项补贴多为按户发放,导致许多不愿意赡养老人的年轻人以此为由纷纷与父母分户,而家庭有矛盾的也借此机会分户。有的人分户是为了将来万一再遇到类似灾难,可多拿一份补贴。当然,也有极个别的年轻人没有与老人分户。此外,地震也造成了许多家庭的重组。

地震重组了社会秩序,在某种意义上重新调整了财富分配。有些村民震前很富有,房屋也较为宽敞,地震后按人、按户分配资源的方式改变了其原有的财产状态。金花玄郎村村民小魏说:“我家里原来的房子比现在的要大。现在住的只有170平米。过去在山上的住房是全村最大最好的。现在远不如从前了。村里那些最穷、盖不起房子的人现在也盖上了好房子。因为政府不是看震前的房子是什么样,而是一律按人口来规定新房面积”。灾后重建为人们提供了一个均等的机会,吊诡的是,这一机会却在某种程度上造成了平等中的不平等。地震毁灭性的破坏改变了原有的社会秩序,当人们从噩梦中惊醒时,发现一切都在悄悄地改变,一个新的社会秩序正在形成,而人们必须学会去适应。

灾后重建中地方政府的规划方案决定了村民未来的生活方式。绵竹市九龙镇清泉村也是从山上集体迁移下来的村庄(红岩、沙坝、清泉三村合并为清泉村),该村做统一规划时主要按每户的经济条件,让村民自己选择户型。有条件的人,即便人口少也可选择大户型的住房。而且在空间安排上,按户型划定不同区域,故形成了70平米区、80平米区、90平米区、100平米区以及孤寡老人区。建筑景观以极其直观的方式表现了不同的财富等级。与金花玄郎村不同的是,清泉村为村民建了一个集体养猪场,每个农户投一部分资金参股,既可在养猪场务工,也可采用分红方式获得利益。此外,还给每户划拨一分六的自留地,供他们种植日常食用的蔬菜。

地震带来的不仅是外在环境的变化,同时也给个人的人生带来了预想不到的转变,人们失去亲人后,在情感上经历了莫大的痛苦。灾后重建不仅包括基础设施的重建,也包括心灵重建、家庭重建以及情感创伤的恢复。人们震后的生活方式也发生了较大变化,我们在玄郎村发现,该村麻将馆处处可见,打麻将的多为中青年妇女,而且大多数为丈夫出远门打工者之妻。若仅仅是娱乐也就罢了,妇女们每次打麻将都会赌上一两个钱。丈夫得知后自然心中不满,故提出离婚者也时而有之。可见,打麻将赌钱的行为影响了夫妻关系。而导致这种现象的原因与地震不无关系。震前在山上每个小队(组)距离都较远,有的甚至隔着一座山,即便想玩,也很难聚到一起。况且那时每家都有田和林地,或多或少都有些事做,拖木材也是常见的活。如今居住密度增大,农民没地种(玄花村的地已经被村里收回集中经营猕猴桃等经济作物),也又能养殖(社区化后该村为美化环境,不允许养殖),丈夫出门打工,妇女们就常常聚在一起打麻将消遣,一来二去便上了瘾。当然也有的妇女很勤劳,想方设法打工挣钱,补贴家用。我们看到,生活在不同区域的人,在遭受同样灾难的情况下,因当地政府决策的不同,而遭遇到不同的重建模式,因而也走上了不同的生活之路。灾后社会秩序的重组带来的不仅是较为直观的地景的变化,也带来了人景的变化。

然而,地震带来的不仅仅是断裂与变化,传统习俗与观念有着极强的生命力,这些都属于持续不变的部分。一个典型的事例是墓地风水实践。地震后,灾区连一颗钉子都难以觅到,人们只好找来几块木板将死者裹起后下葬,笔者发现许多家庭下葬时都找风水先生看墓地风水[13]。地震后埋葬死者的方式表达了人们在极端情况下对传统文化的一种认知与实践。一场突如其来的灾难虽然暂时打乱了人们的日常生活,而当秩序逐渐恢复,人们依然没有改变千百年来固守的习俗,在可能的情况下,仍尽可能按照老规矩办事,在这里,我们看到的是传统文化持续不变的一面。

3、亲属关系网络及其动员机制

社会结构既有稳定的一面,也有脆弱的一面,哪些是稳定的,哪些是脆弱的,稳定因素的作用机制以及脆弱因素的恢复机制是什么,这些都是我们需要关注的问题。从人类学角度而言,亲属关系是一个相对稳定的社会结构,即便在灾害中因失去部分家族成员而造成亲属关系网的波动,有时甚至出现暂时中断,但通常很快就会在短时间内得到恢复,因此整个结构不会发生大的改变[14]。

我们从以下个案中可以了解到亲属关系网的动员情况。

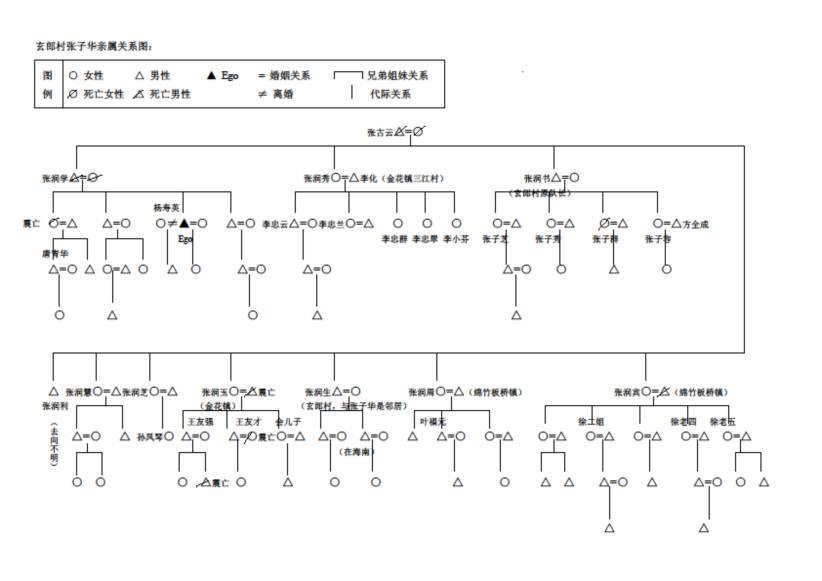

从图一中看到,在玄郎村张子华的亲属关系网中,有四名亲属在地震中遇难,其中三名集中在一个扩大家庭,但总的亲属关系结构并未因地震而发生较大变化。图一只是张子华关系网的一部分,除此之外还有堂亲、母方亲属以及朋友、邻居等。

该地区有一个风俗,不论男女,每逢十年做一次寿,男的过九,如,过十九岁、二十九岁、三十九岁,女的过二十岁、三十岁、四十岁等,女的过十,以此类推。家境殷实的人家办生日的次数会更多。此外有周岁、满月、抓周等,因此,当地送礼负担颇重。礼金金额代表关系的远近,通常而言,普通关系礼金为200元,稍近的关系为400或500元。根据礼尚往来的原则,还礼时至少要还相同数目,有时会加一100元或少100元。

图1 张子华[15]亲属关系图(父方)[16]

在张子华母亲2012年葬礼祭礼单中,记载了86名送礼者的名单和祭礼金额。笔者对该表中的每一个送礼者与张子华的社会关系及其居住区域进行核对后制成了表格,以便可以更加直观地观察到社会关系网络的动员情况[17]。张子华的社会关系网很大,远不止图一,但因当时正值灾后恢复期,各方面财力有限,葬礼时不可能通知所有的关系网。可以说,祭礼单中的关系网是张子华最常用且关系较近的。在该表中,图一显示的父方亲属有29名[18],图一中未显示的远亲(包括父方和母方亲属、姻亲、干亲)有18名,其余39人为朋友、邻居或同村同队的村民。通过研究当地葬祭礼单发现,亲属关系的远近并非决定于结构上的远近,即,结构上的近亲不一定在生活中走得近,相反,结构上的远亲也不代表关系上也是远的。关系的远近完全依赖平时的交往程度,如,堂亲(旁系亲属)、干亲(拟制亲属)或姻亲在结构上比直系亲属距离要远,但在实际交往中有可能比直系亲属走得更近,交往得更加频繁,这一点从祭礼单的金额大小上可见一斑。可见,社会关系网的使用是有选择的,ego可能会根据不同情况随机动用其社会关系。红白喜事、生日宴等“办大事”的时候一般属于同一个网络范围[19],而在日常生活中对ego帮助较多的是那些走动较多的网络成员,包括朋友和邻居。

灾后重建中最重要的莫过于居住空间的重建,无论是有经济条件的,还是没有经济条件的,筹集资金、重建房屋成为当时人们最为关心的一件事。在灾后重建中,除了政府自上而下提供的各种资源外,亲属关系是人们主动选择社会关系时的重要选项。绵竹农村地区灾后房屋重建一般有三种形式,一是村内集中建房,即集体迁移到指定地点修建房屋。因为这种情况多采取抽签方式选址,故原有的邻里格局会发生较大变化,居住面积也受到一定程度的限制,自留地或耕地离新居较远,带来诸多不便。二是原地重建,即在原来的宅基地上修建房屋。它的好处是邻里格局不变,自留地或耕地面积以及离住宅的距离不变。三是异地重建,即全村搬迁到另外一个村或另外一个镇集体建房,这种情况是,农民失去了原有的土地,村庄变成了社区,以往自给自足的生活方式发生了根本性变化。

集体修建和个人单独修建,亲属关系的作用是不一样的。亲属之间的换工或帮工往往出现在政府参与度较低的原地重建或原址重建,即上述第二种情况。因为无论是村内集中建房还是异地重建,均由村里统一规划,统一建房,统一请施工队,在建房时间和进度上也有一个硬性的规定,在这种情况下,传统的换工或帮工失去了意义,亲戚、邻里、朋友等社会支持网在此时也发挥不了其应有的作用[20]。而原地重建往往是农户单独修建房屋,不但在建房时间上可以相互错开,在设计、购买材料、请施工队等方面有较大的自主性,传统的帮工、换工形式便可以发挥其重要作用。此时动用的社会支持网多为亲属关系。下面我们举一个例子。

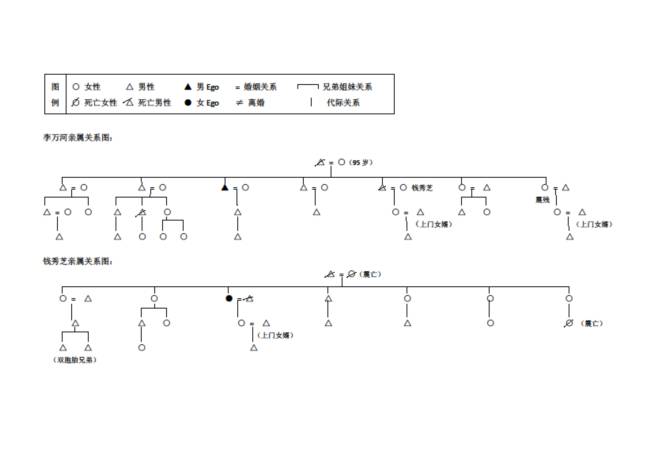

图2 李万河、钱芝亲属关系图

李家为该村的大户,解放前叫李家大院。李万河有七个兄弟姊妹,李万河排行老三,长兄今年77岁,最小的妹妹57岁,地震中致残,目前享受低保。李氏家族大部分住在本村。四川地震后李万河去北京儿子家住了一月有余,他通过电视等媒体了解到国家政策,没有相信集中点免费提供水电费和沼气费的传言,决定留在原地建房[22]。其他村民都去了集中点,唯有九户人家选择了原址重建。后来的事实证明这是个上策。因为原址重建可以保持原有的居住空间结构,耕地与住宅之间的距离保持不变,建房时间与建房规模可根据自身的财力决定。建筑材料自购以及亲属之间的换工又可节省一笔开销。选择原址重建的家户大部分是李万河的亲戚:弟妹钱秀芝、堂兄、四弟、母亲[23]和一位侄子,其余三户也都是他的邻居。可见,准确的信息和亲友网络在此发挥了较大作用。

钱秀芝一家4口人。丈夫李万齐(在李家排行老五)地震前就已经去世。目前与女儿、赘婿和外孙在一起生活。地震后盖房花了十几万,其中,贷款3万,从娘家亲戚(姊妹)那里又借了2、3万。地震后一家三口外出打工三年还清了债务。钱有六个姊妹、一个弟弟。灾后重建中她的娘家姊妹无论在资金上,还是在劳力上都给予她很大的帮助。李万河和钱秀芝灾后修建房屋都是自己设计,自己买的材料。几个兄弟姊妹错开时间换工修建房屋,节省了一大笔费用。

李、钱两家的事例说明,在没有政府参与的情况下,亲属关系等社会支持网是支撑灾后重建的强大力量。而这种支持网的运作机制是建立在一个既有变化,又相对稳定的亲属关系这样一个社会结构之上的。

5、象征秩序与社会网络

有关灾后社会秩序的恢复和重建的研究有一个易被忽视的视角,那就是信仰空间的重建。信仰空间的重建不仅仅是一座庙宇、一组神龛的恢复重建,更多的是通过建筑空间的恢复来重新组织起一个由信仰连接起来的社会网络。从散落在田间的方八尺小庙,到金碧辉煌的佛教寺院,从田间地头的土地庙,到居家厅堂的祖先神龛,它维系的不仅是人与神的关系,同时也维系着人与人的关系。这些关系在灾后重建过程中所起到的作用,尤其是在抚慰灾后人们的心灵上所起到的作用是不可忽视的。这些信仰空间及其背后的社会网络几乎与所有的社会秩序同步恢复。它支撑着人们生活的另一个层面,它既是象征的又是社会的。

绵竹地区的信仰空间主要有以下几种类型[24]:

1、 家中神堂。通常供奉家神(天地君亲师)和土地神。信佛的人家除了神龛外,还设有佛龛[25],有的则神佛共居一处。

2、 村中小庙或家庙。如棚花村有三四处一米见方的小土地庙,此外有一座观音庙(供奉药王、观音和王母娘娘)和一座二郎菩萨庙。每座庙均由某个家族负责。这些庙虽说具有家庙的性质,但也不拒绝外人祭拜。每年由该家族负责办会(吃斋会),办会时间均不相同,村民们可自由参加吃斋会。

3、 地方性寺庙。此类寺庙规模较小,它所连接的社会网络通常仅限于一个镇或一个村,有的有僧人常住,有的没有僧人,仅靠热心居士来负责寺庙的日常管理以及念经会等宗教活动。每次念经会人数多则四五十人,少则一二十人,均来自镇内或村内。遵道镇龙泉寺和千佛寺、棚花村邓家坪庙均属于此类寺庙[26]。

4、 跨区域性寺庙。此类寺庙往往建寺历史长,规模大,知名度高,寺院格局完整。它所连接的社会网络已经超越所在村、镇,延伸至周围更广阔的区域,有的甚至跨地区、省。如,九龙镇灵官楼(无隐寺)、新开村吉祥寺、广和村广化禅院等均属跨区域性寺庙[27]。

上述第一、第二类信仰空间因为不需要更多的资金投入,几乎是与房屋修建同步恢复的。居住空间只要在厅堂墙上贴上祖先牌位或请来一尊佛像即可辟出一个信仰空间;灾后重建房屋时剩余的砖头便可在房前屋后或田间路旁盖起一座小小的土地庙。第三类地方性寺庙因其影响范围较小,信徒网络仅局限在一村或一镇,而且信徒构成多为中老年妇女,财力有限,捐款额度不大(多为3元、5元、10元等),故至今多数仍靠搭建简易建筑维持念经会等宗教活动。第四类跨区域性寺庙社会影响大,信徒网络宽广,捐款额度大,加上地方政府的扶持[28],震后第一时间开始重建,有的甚至成为灾后首个“像样的建筑”。其规模和影响力远非地方性寺庙所能比拟。

下面我们举具体事例来考察信仰空间与社会网络的关系。

遵道镇棚花村土地庙位于田间小路旁,与村民的房屋只隔了一条狭窄的水泥路,是一座高约2米,宽约1.5米,由水泥建成的小庙。地震中旧庙坍塌,震后,该村张姓夫妇在修自家房屋的同时,重新修起了这座土地庙。庙中供奉着土地公和土地奶,旁边散放着几落黄表纸和几根香。每逢阴历二月,村里的信众们(多为女性)便会聚集于此,吃斋办会,俗称“土地会”。该“土地会”起始于上个世纪90年代,是一个松散的信仰组织,由张姓夫妇负责管理。每次办会规模大约200人左右,办会费用由信众依据自己的财力自愿出资,有的出2元,有的出5元,没钱的可以出香或出力。平时每逢朔望(阴历每月初一、十五),信众们结伴或各自来此烧纸、烧香,敬奉土地神。每年除夕夜晚点高香,更是热闹。“土地会”的信众大部分为本村村民,但它不是一个封闭的组织,邻村或其他地方任何一个人都可以来庙里烧香,来“土地会”吃斋饭。类似的土地庙,该村有三四处。

金花玄郎村山上原村址也有多处此类小庙,震前与棚花村土地庙一样,有专人负责,定期办会吃斋。地震后虽大部分小庙被毁,每逢朔望仍有一些中老年妇女徒步两小时上山去烧香。搬下山后由于距离太远,已无法在山上继续办会,信徒们开始参加棚花村的“土地会”,朔望日到棚花村土地庙去上香。

有了吃斋,便会有念佛,佛在哪里?这便涉及到家中佛堂、村庙与佛寺之间的关系了。离该村不远的遵道镇有一座龙泉寺,2003年由村民集资重建。建成后寺庙一直无僧人常住,只有信众自发的宗教活动。2006年8月,出家20多年的妙贤法师从什邡罗汉寺来该庙任主持。2008年,寺庙主殿在地震中坍塌,当时因寺庙尚未取得宗教活动场所许可证,得不到政府的支持,只好关闭寺庙,妙贤则去往他处。2011年,妙贤重返龙泉寺,开始筹资组织重修主殿,并在主殿东侧搭建一座简易佛堂。佛堂每月组织八次念经会,参加者多为来自附近村庄的中老年女性,人数每次约有40余人,其中就包括棚花村的村民。

原本在空间上毫无关系的土地庙与佛寺就这样通过信众连接起来。棚花村土地会与龙泉寺念经会虽为两个不同的松散组织,但在信众的实践中,它们却通过人际网络和信仰而有机地结合起来,形成一个松散的“聚合体”。平时,信众们在自家佛堂供奉神佛,每月朔望(阴历初一、十五)以及逢四(初四、十四、二十四)、逢九(初九、十九、二十九)龙泉寺念经之日,便聚集一处,在妙贤的带领下念经敬佛。

龙泉寺虽不算合法,但尚有僧人带领信徒念佛,而与龙泉寺仅隔一河之遥的千佛寺念经会则是一个由几名老年信徒组织起来的自发的“聚合体”。千佛寺位于遵道镇南河堤坝与河岸之间的台地上,故也称“南河沿”。因其地理位置比较特殊,寺庙的几座建筑只能沿着河边排成一列。南河河堤较高,站在堤坝上很难发现堤坝与河道之间还有这样一组建筑。千佛寺原来由灵官楼、玉皇楼、观音殿、居士殿、食堂、三堂殿组成,是1993年由附近几名女性信徒发起修建起来的地方性寺庙。地震中灵官楼、玉皇楼、观音殿屋顶和墙体严重受损,居士殿、食堂和三堂殿全部坍塌。2008年7月,由280名信徒捐资1300余元(多的捐120元,大多数捐3元),用铁板临时为部分坍塌的几个殿搭起殿棚,在三堂殿旧址上修起可容纳四十多人的简易念佛殿。因付不起每月三百元的工资,至今无僧人住寺。千佛寺的念经会每月活动十二次[29],活动频率较高。

龙泉寺和千佛寺等地方性寺庙起初均由民众自发修建,其宗教活动完全依赖当地居民(多为中老年女性),很少有游客或外来香客光顾,其最大特点是草根性。

跨区域性寺庙所展示的却是另外一种情景。九龙镇灵官楼始建于明崇祯年间,据传当时宰相首辅刘宇亮为纪念天官——王灵官而建。数百年来香火甚旺。1949年以后,灵官楼分割为两半,分别被学校和粮站征用。2006年以前,九龙小学和九龙中学都曾在此。九龙镇当时缺乏特色产业,镇政府决定挖掘九龙的历史与文化时,首先想到的是通过恢复古寺来开发九龙的文化和旅游。2006年,在镇政府的支持下,被学校和粮站征用的灵官楼房产归还原主(包括大殿、58间房,两个分殿和山门),留下一座教学楼做了幼儿园。在正果上师及其徒弟以及信众的努力下,筹集到六百多万元资金,2007年4月开始着手一期工程,修补大殿,2008年1月25日,寺庙主体建筑基本修复,并将灵官楼改名为无隐寺。

“5·12”地震发生时,除了大殿原有的四个明代木柱纹丝未动,三尊佛像完好无损外,其他建筑均变成废墟。当时,寺院里有来自青海的塑像工二十余人、木工十余人,有香客十六七人、居士十余人,另有三位僧人。震中一名居士在厨房遇难,另有1名香客从凉亭朝外跑时,被砖头砸伤,当场遇难。一位工人的腿被弹起的木头砸断。地震发生时,区隔幼儿园和寺院的墙体倒塌,建筑工们首先想到的是去救幼儿园的孩子。当时幼儿园的教学楼已经坍塌,工人们与消防队员一道经过三天三夜的奋战,从废墟中救出了三十多名孩子[30]。

地震三天后,所有住寺的居士以及来自青海的三十多名建筑工人都回了各自的家。僧人们在自己搭建的地震棚住下,不久便筹集到部分善款。同年6月24日,寺庙重建工程再次启动。在绵竹市委民宗局、统战部和市政府以及社会各界的支持下,2010年12月,三个大殿主体工程完工(钟楼、鼓楼、大雄宝殿、大士殿、僧房、斋堂)。在灾后重建中,该寺院是九龙镇首个恢复重建的建筑[31]。

另一个跨区域性寺庙是位于新开村的吉祥寺。据该寺人员介绍,吉祥寺始建于汉代,刘秀为纪念汉旺马尾一带招兵买马而卜“吉祥”二字得天下,便在马尾择地建寺,成为仅次于洛阳白马寺的全国第二大寺院。唐贞观年间扩建,更名净慧寺,民国时复改回吉祥寺。寺院几度兴衰,临近解放前寺院年久失修,房屋垮塌。1960年代中叶,寺院只剩下一个寺门,一棵树,一间茶房。1988年智慧法师着手重建吉祥寺,1992年就被政府正式认可为宗教活动场所。1998年大雄宝殿建成开光。

2008年“5.12”地震时山门和大殿损毁严重,只有粮仓和藏经楼完好无损。地震当时有290位僧人和若干名居士常住寺院。当日恰好有130多人到山上放生,避免了更多的人员伤亡。居士4名、僧人4名在震中去世。震后寺院将粮食全部拿出救济灾民,又将多余的帐篷发放给村民,捐资助学。震后逢年过节慰问孤寡老人。地震中寺院损失8000多万元。大雄宝殿中的几尊玉佛在地震中完好无缺,震后供奉在半山腰。其他散乱残缺的佛像有的堆在尚未整理的废墟旁,有的安置在山门外临时搭建的棚子中,香火依然很旺。震前寺院有庙产地240多亩,震后只剩下50亩,另租种一部分农民土地。政府为58位僧人发放灾后安置费1万6千元,用于重建僧房。

震后,无锡灵山实业有限公司、灵山祥福禅寺资助重建山门和汉唐风格的大雄宝殿,耗资3000多万。2012年3月21日大殿落成。同年4月11日大雄宝殿开光,来自江苏无锡.云南大理.河北廊坊.福建闽南.广西南宁等地和四川省内寺院的十六位方丈、二百余位法师、四川省、德阳市、绵竹市政府主管部门领导、二百余位嘉宾以及两万信众参加。目前寺院常住72人,其中僧人39人,比丘尼7人,义工15人。已登记在册的皈依居士有十几万人。每逢朔望都有信众前来念佛,每次持续七天。目前吉祥寺住持是宗诚法师,他十六岁跟随智慧法师,先后到福州佛学院和新加坡学习深造。2011年智慧法师圆寂后回寺院当主持。

从以上事例来看,不同类型的寺庙,其规模和社会影响力及其与政府之间的关系(合法与否)决定了灾后重建中它所动用的社会网络和社会资源的范围和重建规模。但无论是哪一种类型,震后他们都迅速组织起来,动用各种可能的资源和社会网络恢复其信仰空间。类似的“聚合体”在民众的信仰活动中相当普遍。如果说亲属关系是一种结构性关系的话,这种靠信仰结合起来的“聚合体”更像是一种动态的,其形式与内涵不断发生变化的非结构性关系。而这两种形态的关系都是在灾后从断裂到生成的过程中可以观察得到的社会网络,它们在灾后重建中起到的作用都是不可忽视的。

6、结论

在灾后重建或防灾过程中很容易将行政划分空间当做一个具有实体性的人际关系的总和,从而遮蔽了种种差异以及超出行政区域外的扩展部分。因此木村强调要理解出现后又消失的“聚合体”所产生的边界只是从若干个可能当中所做出的一个恣意选择;要使人们看到因将社区(community)视作一个实体而掩盖了的“聚合体”所起到的重要作用。若将“聚合体”及其行为变为看得见摸得着的东西,便可扶持当时可能发生的各种力量[32]。我们在上文中看到,四川灾后重建中主要有两种力量在起作用,一是行政,二是社会网络(关系)。第一种情况是,行政力量干预灾后重建,如,灾后各种物质及捐资的发放,宅基地划拨,房屋的统一规划,统一修建等,都是在行政主导下进行的。还比如,房屋重建中政府虽有一定的补贴,但绝大多数灾民需要从信用社或银行贷款[33]。值得注意的是,灾民贷款的担保人是村委会(村支书),这说明,在灾难中,村委会这个政府末端组织与村民形成了一种特殊的关系。在灾后房屋重建的第一阶段,灾民所能动用的最有效、最快速的社会关系是行政。此类行政干预型重建的特征是快速而有效。第二种情况是,当行政退位或行政不在场时,社会网络(亲属、朋友、象征资源)开始起作用。自发型的重建虽然效率不高,但更加人性化,更加灵活,易与原来的生活接轨,连续性更强。本研究所展示的信仰空间的重建,尤其是家庙、村庙和地方性寺庙的重建从一开始就是在行政缺位的情况下由民众自发行动起来的。

在此我们不妨再回顾一下赵延东团队的研究结论:当灾害破坏了正式社会制度的运行时,灾区并没有因为正式制度的缺位而陷入长期、彻底的混乱状态,因为当地的社会网络在此时发挥了重要作用。受灾居民们按照原有的社会网络联系,以家族、邻里或社区为单位又重新组织起来,互相帮助、互相支持,在一定程度上保证了灾区社会生活的有序运行[34]。换言之,是亲属、朋友、邻居等社会网络和社会资本起到了对正式制度的补充作用[35]。

本文利用民族志资料,通过人类学的视角,将正式制度以外的各种社会网络在灾后重建中所发挥的作用做了详细分析与描述。除了上述社会网络外,本文还关注了通常被研究者所忽视的另一个社会网络,即信仰网络。木村周平的“聚合体”概念为分析村落(社区)等行政单位以外的群体提供了有效的分析工具,而本文对亲属关系和围绕信仰组成的社会网络的分析,则进一步充实了“聚合体”概念的内涵。

地震给人类带来的破坏是方方面面的,地貌、空间布局、人们的生活、情感、社会关系等都会受到不同程度的影响。灾后重建研究目前仍缺乏一个有效的分析概念。本文用“地景”和“人景”概念来分析灾区社会的变与不变,旨在这一尝试能够在日后灾后重建研究中得到进一步的充实与完善。

[1]木村周平,津波災害復興における社会秩序の再編-ある高所移転を事例に-,《文化人類学》2013年78-1:59;E.勒普安特(江小安译), 社会学家与灾害,《国外社会科学》1992年第1期,第55页。

[2]スザンナ・M・ホフマン(Susanna M.Hoffman)、アンソニー・オリヴァー=スミス(AnthonyOliver-Smith),編著、若林佳史訳、災害の人類学:カタストロフィと文化(Catastrophe & Culture),明石書店,2006年,第299-327页;【美】安东尼· 奥利弗- 史密斯苏珊娜·M· 霍夫曼/著彭文斌/编译,人类学者为何要研究灾难,《民族学刊》2011年第4期,第2页;庄孔韶、张庆宁,“人类学灾难研究的面向与本土时间思考”,《西南民族大学学报(人文社科版)》2009年第5期,第2页。

[3]木村周平,津波災害復興における社会秩序の再編-ある高所移転を事例に-,《文化人類学》2013年78-1:59-60。

[4]木村周平,津波災害復興における社会秩序の再編-ある高所移転を事例に-,《文化人類学》2013年78-1:70-72。

[5]赵延东,社会网络在灾害治理中的作用,《中国软科学》2011 年第8 期,第57页。

[6]赵延东,社会网络在灾害治理中的作用,《中国软科学》2011 年第8 期;赵延东,社会资本与灾后恢复,《社会学研究》2007年第5期;赵延东、邓大胜、李睿婕,汶川地震灾区的社会资本状况分析,《中国软科学》2010年第8期。

[7]赵延东,社会网络在灾害治理中的作用,《中国软科学》2011 年第8 期,第59页。

[8]中国科学技术发展战略研究院,汶川地震灾区居民需求快速调查总报告:理论、方法与主要结论,2008年12月。

[9]该数据为中国科学技术发展战略研究院科技与社会发展研究所卢阳旭博士所提供,特表感谢。

[10]赵延东、邓大胜、李睿婕,汶川地震灾区的社会资本状况分析,《中国软科学》2010年第8 期,第94页。

[11]赵延东,社会网络在灾害治理中的作用,《中国软科学》2011 年第8 期,第57-58页。

[12]赵延东,社会资本与灾后恢复,《社会学研究》2007年第5期,第182页。

[13]我们在多个村庄都听到了与此类似的故事。

[14]有一种情况属于例外,即所有的亲属住在同一地区,而该地区遭到毁灭性的打击,所有亲属成员遇难。而这种情况的发生几率是很小的。

[15]张子华,男,49岁,地震前跑长途运输,有一些积蓄,灾后贷款3万元,加上建房政府补贴1.6万元、红十字捐助1万元、特殊党费5000元等,没跟亲戚朋友借钱。地震贷款3万还清后又借三万,2012年开始经营农家乐。

[16]图1和图2均由笔者根据自己的田野调查资料制作而成。林红对该表的电子版制作有贡献,特表感谢。

[17]因篇幅有限,此处省略。

[18]包括张子华的前妻。不排除有些亲戚接到通知但因各种原因而未能到场的可能。

[19]在有的地方(如山西晋中地区),白喜事动用的亲属关系网络范围最广,平时很少来往的亲戚此时必须通知到,否则对方会挑理。

[20]一位村民说:“地震前会有亲戚朋友来帮,地震后就没有了。地震后每家都要修建房子,就各自建各自的,不管你有钱没钱都得修建。因为地震后每家每户都是一起修房,一起雇了施工队,不可能你来帮他,他来帮你了。远一点的亲戚,只是过来看看而已。因为我们的亲戚基本上都在建,应该是每家每户都需要修建。”

[21]李万河,男,66岁。钱秀芝,女,57岁。钱秀芝为李万河的弟妹。丈夫震前就已离世,灾后建房花了十几万,其中银行贷款3万元,与娘家姊妹那里借了3万元,其余动用了以前的积蓄。

[22]村民们牢骚满腹,认为自己上了政府的当,当初政府许诺水电费、沼气费都是免费的,可现在所有费用照样要交,搬到集中点后,居住空间变了,邻里关系变了,晒粮食没地方,耕地和住宅距离远,下水道污染严重等等,这诸多不便让村民们后悔当初不该迁到集中点。

[23]李母95岁。1981年分产到户时与陈分户。地震后按户发放补偿金,李母自然也得到了一份。

[24]此次调查没有涉及基督教、伊斯兰教和道教。故此处只谈民间信仰和佛教。

[25]佛像往往请自主人常去念佛的寺院。

[26]地方性寺庙往往是“未开放寺庙”,即没有在民宗局正式注册的宗教活动场所。

[27]此类寺庙属于“开放性寺庙”,有民宗局颁发的“宗教活动场所许可证”。

[28]在有的地区,地方政府在经济、旅游开发中将历史悠久的寺庙作为文化资源来利用,故灾后也将寺庙重建纳入政府议事日程。

[29]每月阴历初一、初二、初五、初六、十一、十二、十五、十六、二十一、二十二、二十五、二十六。

[30]其余约100名孩子和14名教师不幸遇难。无隐寺现任主持不无感慨地说,“当时如果我们不来建寺庙,中学那时候没有搬走,那中学里三百多个学生都在这里,那么六七百个学生会全部死在这里。”

[31]在震后没有办公地点的情况下,政府开会,做年终总结会、换届选举、政协开座谈会等,都是在寺里开的。

[32]木村周平,津波災害復興における社会秩序の再編-ある高所移転を事例に-,《文化人類学》2013年78-1:72-73。

[33]有的地区80%以上的人至今仍未还清债务,灾后重建的路还很漫长。

[34]赵延东,社会网络在灾害治理中的作用,《中国软科学》2011 年第8 期,第57-58页。

[35]赵延东,社会资本与灾后恢复,《社会学研究》2007年第5期,第182页。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号