●祖力亚提·司马义,陈稔源,陈艳平:新疆喀什地区农村少数民族富余劳动力就业调查研究——以叶城县为例

摘要:新疆位于祖国西北,幅员辽阔,其劳动力广泛分布在广大农村地区,而少数民族富余劳动力占有相当比例,在南疆农村尤为突出。大量劳动力的闲置导致南疆地区经济发展缓慢。因此,促进新疆南疆农村富余劳动力就业转移,带动农村少数民族群众脱贫致富,关乎新疆地区的社会稳定与经济发展。作者以喀什叶城县XX 乡为对象,走村入户深度调研,试图更加具象地梳理出南疆农村少数民族富余劳动力的基本现状、牵制劳动力转移的影响因素以及促进富余劳动力转移就业的对策建议。

关键词:喀什地区;就业转移;制约因素;对策建议

关于劳动力转移,学术界已有不少经典的研究成果。在国外,较为著名的有威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis)的二元经济模型理论[1],费景汉(John C.H.Fei)和古斯拉夫·拉尼斯(Gustav Ranis)对刘易斯模型加以改进所提出的拉尼斯-费模式(Ranis-Fei model)[2],拖罗达(Michael P.Todaro)的人口流动模型[3]。在国内方面,近些年来对于劳动力转移的研究也取得极大的进展。在劳动力资源的供给需求方面,欧阳金琼、吕明、王雅鹏从劳动生产率、比较劳动生产率、劳动参与率等方面进行分析并得出了当前新疆劳动力供给有限的主要原因并不是劳动力总量不足,而是劳动参与率较低,就业结构与产业结构不协调的结论[4]。在劳动力转移的动力方面,马宏伟、宋彬兵认为城乡差距是劳动力转移的直接动力,而劳动力素质是影响劳动力转移的主要因素[5];沈德仁的观点是控制新疆人力资源、提高新疆劳动力资源质量以促进劳动力就业[6]。在劳动力转移对区域经济影响方面,王淑娟、王笳旭、李豫新提出了南北疆对于劳动力资源流动的正负向效应,以及如何重视劳动力流动的作用,破除限制劳动力流动的障碍,注重对不同区域流动劳动力人口实施差别性治理政策[7]。已有文献作出了开拓性贡献,但分析之后发现它们存在两个问题:一是缺乏深入切实的调研报告,走村入户的深度调查凤毛麟角,大多都是从学术原理、社会政策、经济问题等层面展开分析;二是针对新疆农村富余劳动力转移就业的研究对策缺乏实操性,没有将新疆的区位优势和特殊形势与劳动力转移相联系。

一、喀什地区少数民族富余劳动力基本现状

1. 喀什地区少数民族外出务工现状分析

喀什地区位于祖国西陲、新疆维吾尔自治区西南部,与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦接壤,下辖1 个县级市、10 个县、1 个自治县。喀什地区2016 年年末人口总户数112.37 万户,总人口451.47 万人,其中,城镇人口102.24 万人,占总人口的比重为22.6%①,远低于新疆维吾尔自治区的城镇人口比重48.35%②。全区耕地面积57.5 万公顷[8],平均耕地面积2.2 亩,农村劳动力人口为153 万人。2017 年,自治区制定了《喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业三年规划(2017—2019 年)》,以此来实现喀什、和田地区三年转移就业10 万人的目标[9]。无论是劳动力淤积的客观事实还是自治区颁布劳动力转移的主观需要,都证明了富余劳动力外出务工的必要性。再者喀什地区是丝绸之路经济带上的重要节点,是连接我国与亚欧各国贸易通道的结合点,其战略地位无可替代。对外有广大的中亚市场,对内有喀什经济特区可以解决大量的劳动力就业问题。在“一带一路”的绝佳条件下,如何使喀什地区乃至整个南疆地区的富余劳动力资源创造价值,正需要我们更深入地探讨研究。

2. 调研地点少数民族富余劳动力基本状况和调查样本情况

除了从自治区的战略层面考量富余劳动力转移问题以外,我们先后两次深入喀什地区叶城县XX 乡6 个村收集资料、发放问卷、开展访谈。叶城县位于新疆西南部,距新疆首府乌鲁木齐1500 多公里,距喀什市260 公里。叶城县国土总面积3.1 万平方公里,耕地面积113万亩,总人口50 余万人[10],人均耕地不足2.5 亩,与喀什地区平均耕地面积相当。2016 年,叶城县的经济生产总值为83.34 亿元,排名喀什地区第三③。叶城县XX 乡主要还是依靠传统农业为生产生活方式,这与喀什地区其他村庄的生产方式相同,因此叶城县XX 乡在喀什地区乡域中具有一定的代表性。笔者与36 名少数民族劳动力和相关负责人进行深入交谈,发放劳动力转移就业问卷1000 份,收回有效问卷816 份,占比81.6%。从性别结构来看,男性占比62.6%,女性占比37.4%。从民族分布来看,维吾尔族村民占比97.8%,汉族村民为1.7%,哈萨克族村民和回族村民合计占比0.5%,故而本次调查的少数民族村民共占98.3%。从年龄分布来看,处于劳动能力范围内的少数民族村民共计97.3%,16 岁以下和56 岁以上的少数民族村民仅占2.7%。从受教育程度来看,83.4%的少数民族村民都是初中文凭,小学以下文凭的占据9.1%,高中以上文凭的有7.5%。从家庭人口数量来看,85.2%的少数民族村民家中都有4 口人或以上,家中有8 口人以上的受访村民占13.4%。绝大部分家庭的年收入都在1 万元以下,占比为82.8%。

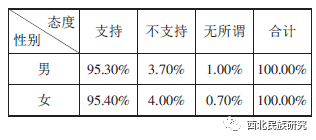

表1 分性别对外出务工的态度

3.村民外出务工意愿

从问卷统计看,92.8%的村民希望能获得外出务工的机会,其中87.2%的村民在外出务工和留家务农里选择了前者。关于外出务工,支持者的比例占到了95%以上。

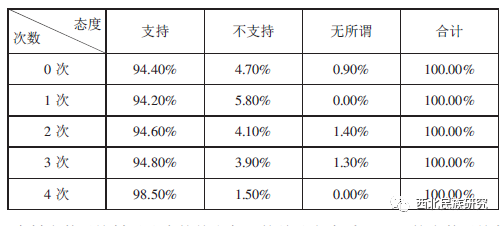

这6 个不同村的村民都是随着外出务工次数的增多,越来越愿意外出务工(详见表2)。另外,在采访中,几位乡干部也对我们说:“好多村民以前都不愿意外出务工,在通过朋友的劝说或是在政府的组织下出去,但第一次外出务工回来后都不约而同地赞扬外出务工的好处,并表示第二年他们还要再次出去务工。”

从这6 个村少数民族村民认为的外出务工的益处上来看,84.2%的少数民族村民都表示外出务工最大的益处就是能增加家庭收入,而剩下15.8%的少数民族村民则表示外出务工不仅能增加家庭收入,还能促进自己在务工中与其他民族务工者的交往和交流,结交不同民族的朋友,增进彼此的了解,从而促进民族团结。

表2 外出务工次数与对待外出务工的态度情况表

4.村民外出务工收入

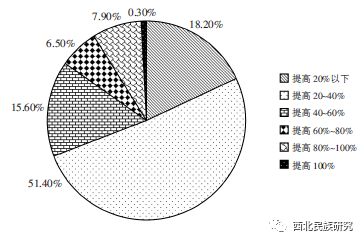

关于外出务工经历与收入方面,83%的受访者都表示非常满意这段经历,92.4%的村民表示非常愿意继续外出务工。为进一步探析这几个村的少数民族富余劳动力外出务工的动机,我们设置了相关问题,进行了深入调查,从增加家庭收入、促进民族团结、增长自身见识和结交更多朋友等多个因素探析其外出务工的原因。通过调查分析可知,84.2%的村民选择外出务工最主要的原因是能增加家庭收入,提高生活水平。另外,76.9%的少数民族村民表示外出务工对改善家庭收入有显著的提升,并且51.4%的少数民族受访者都表示相对于过去的经济收入,外出务工能使经济收入有近20%~40%的提升。在这里,我们假设外出务工的次数与经济收入水平有相关关系,我们对问卷数据作pearson相关分析,证明外出务工的次数与经济收入水平有正相关关系,相关性为0.279,在0.01 水平下显著。可知,村民外出务工次数越多,越有利于提高村民的家庭经济收入水平。

图1:外出务工促使收入提高的比例

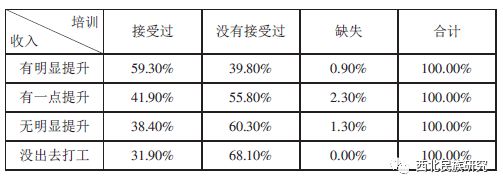

在访谈中还了解到,一些村的少数民族村民在外出务工前会得到技能培训的机会,加之每个村每周都会对村民进行国语培训,因此在这里将分析一下培训是否对提升外出务工、经济增长有一定的影响。根据下表可知,少数民族村民在外出务工前凡是接受过培训的,在收入上都有明显的提升,占比59.3%;相反,没有接受过技能培训的少数民族受访者中60.3%的人表示他们的收入水平无明显的提升。

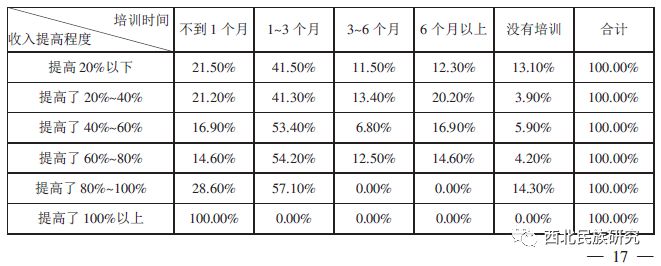

表3 务工培训与务工收入的关系

从培训时间的长短来分析培训时间与收入水平的相关性,培训时间平均为1~3 个月的时间长度时,相应的经济收入水平提升得最高。从表4 可以看出,6 个村的村民无论总体收入水平提高了多少,平均培训时间在1~3 个月的占比都是最高的。故而推断,农村少数民族村民外出务工最适宜的培训时间是1~3 个月。

表4 培训时间对促进收入增长的高低程度

5.村民外出务工人数

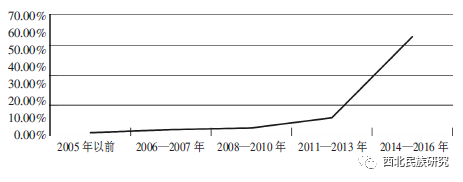

通过调查得知,受访者中有74.8%的村民都有外出务工的经历,并且外出务工五次以上的占比21.7%。通过进一步分析得知,大部分受访者第一次外出务工更多是在2014—2016年这段时间,占比65.7%,而2005 年之前外出务工的人数仅占受访者的1.7%。可见随着时间的推移和社会的进步,更多的少数民族选择了以外出务工的方式来促进家庭收入的增长,改变生活的状态。而外出务工的增加不仅缓解了地区富余劳动力闲置的状况,还将促进地区的经济增长和社会进步,形成相互融合的良好局面。

图2:受访者第一次外出务工时间分布

6.村民外出地点

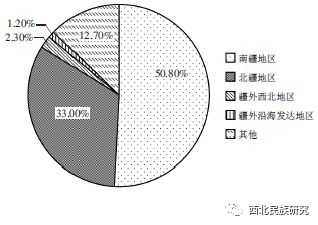

本次对叶城村民进行采访时对其外出务工也作了深入分析和研究。据调查统计分析,83.8%的村民外出务工大部分都是选择在疆内的地区,并且一半的受访者都是在南疆地区务工就业,另外33%的村民在北疆等地务工,仅仅只有15%的受访者去疆外务工。

然而从外出务工的意愿上分析,46.3%的少数民族受访者表示更想去北疆地区务工,想去新疆首府乌鲁木齐等地。也有37.4%的受访者表示更希望在南疆地区务工,因为离家更近,方便照顾自己的家人。

图3:外出务工地点分布

7.村民外出务工从事的行业

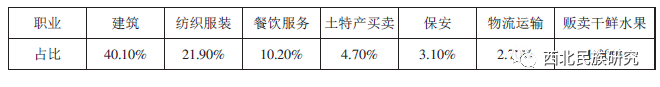

通过问卷调查统计得知,少数民族外出务工时涉及的职业门类不多,主要集中在建筑行业。从表8 可以看出,这几个村的少数民族村民分布在纺织服装业、餐饮服务业、安全保障业、房屋建筑业、物流运输业、土特产销售业等多种行业上,通过提供服务增加家庭收入,实现脱贫致富。但是从分布比例来看,大部分村民更多地集中在建筑行业内务工,占比达40.1%,而在贩卖干鲜水果行业的少数民族村民仅有1%,相差39 个百分点。另外,少数民族村民外出务工可以做土特产买卖,尤其是疆外务工村民如果做土特产买卖,可以在很大程度上促进内地的民众了解新疆,了解新疆的文化等。然而,在土特产买卖方面的务工比例也只有4.7%,与建筑行业比例相比低了35 个百分点。

表5 外出务工涉及行业的类别

从性别层面对外出务工行业作进一步分析时发现,虽然采访的是不同村的村民,但是男性都集中在建筑、保安、餐饮服务和土特产买卖行业中,而女性更多集中在纺织服装行业和贩卖干鲜水果等行业。

表6 不同行业的性别比例

8.农村义务工的取消对于外出务工的影响

对于2017 年新疆全面取消义务工的政策,村民们纷纷表示支持。通过一系列的调查走访,得知义务工时期确实带给了村民巨大的负担。首先,仅在2016 年一年,需要义务工的天数平均为两个月,限制了村民外出劳动;其次,若是村民外出时间与义务工时间发生冲突,就须缴纳一定的费用,由村里雇佣他人完成未等量的任务。长时间的义务劳动和无偿工作,严重影响到了村民的劳动积极性,给广大村民带来了巨大的精神压力。因此,自治区全面取消农村义务工惠民政策的出台,就是要:通过减轻农牧民负担,调动和发挥农牧民的生产积极性,增强发展信心;能够进一步解放农村劳动力,拓展务工渠道,扩大农村富余劳动力就业、创业,促进脱贫攻坚。在走访调研的过程中,笔者明显感受到当地的百姓已经把对义务工的注意力转移到如何外出务工,提高生活水平上面来了。

①数据来源于《喀什地区2016 年国民经济和社会发展统计公报》及公开新闻资讯。

② 数据来源于《新疆维吾尔自治区2016 年国民经济和社会发展统计公报》。

③ 数据来源于《2017 年新疆统计年鉴》。

二、制约喀什地区农村少数民族富余劳动力转移的因素

(一)短期问题

国语交流能力左右着村民在外的竞争能力、职业选择以及社会融入;而教育程度低会使村民极容易受到“小富即安”等传统观念的束缚,不愿意外出务工,极端宗教思想也会趁虚而入。少数民族富余劳动力转移急需解决的问题就是语言不通、教育水平不高、劳动技能不强这几个方面。因此,倘若能够有效地培养出一批高素质、有技术的劳动力,那么无论是对提高当地居民外出务工的经济收入还是促进当地的稳定发展,都有着很重要的现实意义。而目前急需解决的问题有以下几点:

1.师资力量薄弱

当地的双语教师的来源主要有两种:一是自治区为鼓励大学生报考南疆地区公务员,启动了“天池计划”,招收的公务员具有良好的双语基础;二是驻村工作组成员,驻村工作组多由自治区各部门、各高校的高素质人才组成。然而乡村干部、驻村工作组的本职工作占据了大量时间,因此国语课采取了“谁有空谁去上”的原则,课时连续性得不到保障,教学质量受到影响。

2.教学资源短缺

实地走访发现,村落教学设施十分简陋,书本材料也非人手一套,更没有诸如投影仪等多媒体现代化教学设备,教学资源短缺严重影响到教育工作和教学质量。其次在少数民族聚集的村落,国语交流日常化的推进非常艰难,许多村民空有积极性,而缺乏交流平台,在语言学习最重要的沟通对话环节,很难实现对每个人的全跟进、全覆盖。

3.培训课时不足

在国语课程方面,村民每天上课时间为两个小时,45 天至60 天就可以结束本年度所有学习,没有任何考核形式来检验学习成果。再者,语言文化培训是从拼音或者小学一年级的课程开始的,在这种缺乏师资与学习环境的情况下,短时间内想使语言能力有较大提高,很难实现。而技能培训课,以半年为周期,有效培训时间为45 天左右,培训周期的间隔时间远远超过了培训本身,因此培训成果低效化不言而喻。

4.职业技能培训欠缺

就目前教育资源来看,关于职业技能培训的教学机构大都分布在城市或者乡镇里,村一级职业技能培训只能选择一些私人机构。这些私人机构因为培训资源有限、务工信息不畅,在培训的过程中很容易出现培训内容与务工实际相脱离的现象,因此培训内容也多选择砌墙、盖抗震房等行业。培训面窄,涉及的劳动技能较少,导致部分劳动力外出后如果遇到无法与培训内容相匹配的工作,只能选择从事其他零基础、重体力、低报酬的工作。同时在外出务工后也没有针对性的在岗培训,使务工转移的就业领域愈发狭窄,制约了村民外出务工的可选择性,也限制了外出务工劳动力的数量。

(二)中期问题

在农村富余劳动力向城市转移的过程中,会面临户籍政策的严重限制。户籍制度的不开放会影响到劳动力的自由转移和福利保障,减弱劳动力的归属感和存在感,从而使劳动力转移速度递减,形成劳动力的大量淤积[11]。因此,如下几个问题依然需要得到重视:

1.务工权益难保障

我国现有的“城乡二元”户籍制度对农村外出务工者造成极大的限制,许多北疆甚至南疆本地的企业在招工时就表明要优先选择城镇劳动力。外来劳动力在意识、文化、语言、技能等方面都处于劣势,只能选择一些技术要求低、限制条件少、劳动强度大、待遇报酬差的工作。在户籍问题方面,外出务工的村民在社会保障、医疗保险、公共服务、购房住房、子女入学等方面都面临着层层障碍,导致对城市没有归属感和融入感,也就更不愿意进城发展。同时务工期间还存在着人格歧视和工资拖欠等现象,从而大大影响外来务工人员长期务工的动机。

2.务工模式呈季节性

由调查问卷分析得出的数据来看,有69.9%的村民都选择以三个月为周期外出务工。其原因有两个:一是村民会在农忙结束后、棉花成熟时(9 月、10 月、11 月)由政府组织统一去外地采拾棉花,但随着采棉技术的不断发展,北疆地区已经开始全面机械化采棉进程,南疆部分地区也正在尝试改变传统生产方式,采棉业的劳动密集型格局一旦被打破,劳动力面临无棉可采的尴尬局面。二是由于户籍制度、语言文化、劳动技能、生活习惯等原因,自行外出的村民缺乏对城市的归属感,难以融入其中,短暂务工后就返回家乡,从而失去了长期在外务工的机会。

(三)长期问题

喀什地域辽阔,又处西北腹地,与其他省市的交通还不便利,实现劳动力就近疆内转移和疆外转移相结合,才是劳动力转移的最终途径。

1.劳动力转移情感附加成本较高

农村劳动力外出就业成本包括转移成本和附加成本。转移成本主要是指交通费用、教育培训费用以及在找工作过程中的中介支出费用,社会附加成本包括住房附加成本、工作附加成本、情感等方面的附加成本[12]。文章在这里主要研究附加成本中情感附加成本对劳动力转移的影响。针对调研村的实际情况来讲,村民的情感附加成本是比较高的,极大地影响着劳动力外出务工的积极性。情感附加成本,主要是指对家乡亲人的挂念情绪。劳动力在向他乡转移的过程中都会感到异常的孤独和失落,还会给农村的婚姻家庭和养老问题带来巨大的冲击。劳动力外出务工是大势所趋,也是提高劳动力生活水平的必然路径,但“空巢老人”与“留守儿童”的出现,会造成亲情冷漠和家庭教育淡漠,尤其在南疆地区,缺乏教育的儿童更容易受到极端势力的裹挟。因此,“留守儿童”的教育问题和“空巢老人”的看护问题成为外出务工者的牵绊,也是制约他们外出务工的因素之一。

2.本地企业吸纳劳动力程度较低

总体来讲,在本地产业容纳力有限的当下,外出务工依然是提高个人经济生活水平的唯一出路。农村劳动力因为语言、交通、文化、习俗、生活习惯等问题,更倾向选择离家较近的地方务工,但喀什地区的传统农业只能维持部分人的生计,特色农业和旅游业利用率不高,虽然其二三产业近些年发展迅猛,但产业结构优化不良。一二三产业无法协调发展,本地就业岗位有限,城镇化水平较低,周边地区能容纳劳动力的乡镇企业少。同时“喀什经济特区”的政策优势、区位优势、帮扶优势以及特区特性没有得到充分发挥,过去需要外出务工的人员如能在当地就能找到可供就业的单位与岗位,便能成为促进劳动力就地转移问题的关键点,也是未来帮扶转移的重点。

3.劳动力主动转移的积极性不高

影响劳动力转移的主客观因素有很多,如职业技能的匮乏、语言障碍、生活习俗、家庭因素、心理原因等等,但其根本还是在于劳动力的主观态度,即劳动力如何真正转变“靠天吃饭”“小富即安”的传统观念,能够积极主动地参加到劳动力转移的大军中来。如何能够转变思想,以一种开放的姿态主动积极地参加到职业技能的培训中以及国语教育的实践中,恐怕是最为根本和长远的问题。

三、推动喀什地区叶城县农村少数民族富余劳动力转移就业的对策建议

(一)短期问题的解决方案

针对汉语教师资源薄弱、教学设施不完善、缺乏交流平台等因素导致的汉语交流水平低,主要从以下几个方面提出改进措施:

1.引进优质师资力量

十九大报告提出,要“实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策”。关于喀什地区富余劳动力转移,最基本的问题就是师资力量严重不足。出村前的培训质量关系着外出务工的村民去什么地方、干得怎么样、能不能留下来等一系列具体问题。政府一定要加大宣传力度,制定各类优惠政策,鼓励引导毕业大学生去关注南疆教育,服务南疆教育,同时为扎根南疆、扎根农村的师资人才提供一定的政治便利和经济基础,树立起爱国爱疆的青年榜样,使更多的优秀人才投入到南疆农村教育事业中。

2.改善教学环境

经济基础决定上层建筑。政府应当加大“两免一补”等多种扶持政策的力度,加大资金投入,创造一个适合学习的环境。其次,通过网络宣传,将南疆农村教育与“爱心公益事业”结合起来,利用公益基金和“家电下乡”等活动,配备起桌椅板凳和多媒体硬件设施。根据村民外出务工的具体情况,为他们编写实用、易学的国语教材。除了教学环境以外,良好的国语交流氛围对于提高村民国语水平也显得尤为重要。村里可以通过增加竞技性活动,组织普通话比赛,奖励优胜者,来达到共同分享学习经验、提高村民热情、提高汉语水平的目的。

3.延长培训时间,增加考核项目

首先,延长培训时间是非常有必要的举措,这建立在师资力量得以解决的基础之上,从而达到有人教、有人学、有时间学这一层次。要根据职业技能的难易程度以及受培训者的接受程度,来确定延长培训时间,不能搞“一刀切”。其次,培训单位应将外出务工者单独设为一个班,把国语学习与技能培训结合起来,使其直接学习与工种相关的国语词汇,以此来激发务工者的学习兴趣。最后,务必要增加考核环节来检验培训成果,逐步将考试成绩与外出务工资格结合起来,以此来提高村民的国语应用水平。

4.加强劳动力职业技能培训

劳动力职业技能水平低严重影响了劳动力务工的待遇问题和增收水平,这也是导致劳动力不愿外出的重要问题。针对劳动力的“有体力,无能力”,就需要按照当地劳动力的特点来开展培训工作。首先,富余劳动力在文化水平和国语水平方面的短板,因人而异,要因材施教。其次,当地的相关部门在培训劳动力时,应尽量开设更多的学习科目供劳动力选择。最后,政府要充分发挥能动性,联系用工单位,根据市场需求,创新培训方式,实现“订单”培训和在岗培训。针对女性农村劳动力,可以重点开展缝纫、编织、刺绣等培训。对有创业意愿和创业条件的农村劳动力进行创业知识、创业技巧和管理等知识的培训。进一步加强职业技能培训,提高农村劳动力自谋职业、自主择业和自主创业的综合能力,进一步促进少数民族富余劳动力的长期转移、稳定就业。

(二)中期问题的解决方案

1.建立健全社保体系

户籍制度的改革与完善不是一蹴而就的,要逐步建立健全社会保障体系和社会服务机构,要涉及教育、文化、体育、卫生、科技、福利等社会事业的方方面面,并致力于社会公益服务和福利服务等公共目标。对于携家带口的外出务工者,政府可以给予其子女上学、廉租房、学费减免等优惠政策,同时担起监督和引导用人单位的责任,使他们树立起平等的用工思维,自觉规范行业行为,主动为所招纳的农民工缴纳失业保险、养老保险和医疗保险,在有能力的情况下还可以为喀什地区的劳动力提供语言、文化、技能方面的培训,积极引导农村富余劳动力的就业转移。

2.发挥自治区驻村工作组的作用,带动村民积极外出务工

自2017 年3 月1 日以来,自治区工作组成员为了实现总目标,奔赴天山南北的各个村落与社区。他们以工作能力强、办事效率高和服务态度好而广受当地百姓的赞誉,并且得到了大部分群众的信任,甚至在有村干部的情况下,很多老百姓也更愿意将自己的烦恼和困难告诉驻村工作组成员。在这种情况下,驻村工作组更应该发挥自身群众威信高、社会资源广、信息获取快的优势,开阔村民的思想与视野,对于通过外出务工而富裕起来的村民进行宣传,转变当地少数民族农民安于现状的思想,调动村民的务工积极性,对接好村民所在地与外出务工地,同时对于外出务工村民给予法律知识宣传教育,使之合理合法地保障自己外出务工时的合法权益不受侵犯。

(三)长期问题的解决方案

未来,随着劳动力大量外出,“空巢老人”与“留守儿童”的状况也将必然出现。一方面需要考虑如何直接解决这一群体的身心问题,另一方面也可以发展本地经济,让更多的富余劳动力就近务工,减少“空巢老人”和“留守儿童”的产生。

1.关心“空巢老人”和“留守儿童”,解除外出务工者的后顾之忧

虽然南疆农村还未出现大量的“空巢老人”和“留守儿童”,但是在调研中反映出的南疆农村浓厚的家庭观念是影响劳动力转移就业的重要因素之一。只有处理好“空巢人”和“留守儿童”的问题,才能让外出务工者没有后顾之忧。而提前做好抵制宗教极端思想对老人和儿童渗透的预案,也将更加有效地保障劳动力的转移就业。首先要建立健全农村养老保障体系,70 岁以上的老人,可以由政府统一组织居住在养老院,同时给其提供身体检查、免费看病等服务。其次除了现有的乡、村级学校外,还要专门建立起“留守儿童”心理咨询疏导体系,实时关注每一个孩子的思想动态。最后是村干部、驻村工作组与结亲对象要定期关心、走访、疏导这些“空巢老人”和“留守儿童”,实时为他们提供通讯设备,让他们联系在外务工的家人,为他们的生活提供帮助,稳定好外出务工者的“大后方”,将有助于促进其转移就业。

2.优化产业结构,促进一二三产业协调发展

十九大报告指出,“促进农村一二三产业融合发展,支持和鼓励农民就业创业,拓宽增收渠道”。这对促进南疆产业发展、产业转型具有重要的指导意义。从长远角度来讲,对于南疆城镇化水平低、吸纳劳动力的能力有限的问题,可以通过以下四点找到解决问题的新路径:一是在现有农牧业的基础之上,大力挖掘第一产业的潜在发展力。对于喀什地区的核桃、石榴等特产,提高其附加值,通过政府大力宣传,每年开展“核桃节”和“石榴节”等类似的旅游项目,以此来提高农(牧)民的经济收入;二是围绕喀什经济特区输送劳动力,完成就业转移。喀什经济特区作为国家的战略布局之一,具有明显的区位优势,也对新疆经济的跨越式发展具有重要战略意义。目前喀什特区还处于建设发展之中,正是劳动力紧缺的关键时期。政府应该关注特区的人才缺口,针对性培训南疆地区、喀什地区的富余劳动力,促进劳动力的本地就业。三是在南疆各地推广“总部+卫星工厂+农户”模式,大力推进村民就近择业。“卫星工厂”在喀什各乡镇建立以来,采取“总部+卫星工厂+农户”的生产模式,实行统一管理标准、统一发放订单、统一配送原料、统一回收产品的机制,并因其迎合当地群众“离土不离乡、离乡不离家”的就业需求而受到村民的广泛欢迎。目前,喀什各乡镇正积极落实招商引资政策,结合本乡实际推出更多优惠政策,吸引更多的中小企业进乡村投资建厂,为当地群众找到工作、实现脱贫助力。南疆四地州虽然富余劳动力多,但其地域面积广大,人员分散,组织规模化生产难度很大,如果“霸王硬上弓”,企业经营成本的代价更大。“总部+卫星工厂+农户”这一创新模式,可化零为整,较好地解决这一难题。四是大力发展特色产业,推动旅游业的发展。喀什地缘位置独特,历史悠久,有棋盘千佛洞、宗朗灵泉等名胜古迹,也有一系列的农牧业特产,适宜发展旅游业。可以利用本地的区位优势,提供自主创业指导培训,鼓励当地村民建成“农家乐”“度假山庄”等乡村旅游特色。一方面可以拉动当地经济的发展,增加就业岗位,促进农民增收,有利于本地区的富余劳动力的“家门口就业”;另一方面,通过不同民族旅游,加强本地与外界的沟通和交流,增进彼此的了解,也有利于促进民族团结和社会稳定。

3.加强宣传力度,引导鼓励农村富余劳动力转变就业观念

充分利用各种传播媒介宣传新疆农村剩余劳动力转移对农村劳动力收入增加的作用和意义,引导农村劳动力转变就业观念,营造浓厚的劳动力“走出去”的社会舆论氛围。采取文艺汇演、宣讲等方式,向农村劳动力广泛宣传党的富民政策以及关于农村剩余劳动力转移的各项优惠政策。发挥各类经济大户的带动作用,组织实现转移致富的劳动力代表形成宣讲团,到乡村巡回演讲,宣传外出务工的经验,鼓励劳动力外出务工,调动农村劳动力外出务工的自觉性和主动性。

(四)结束语

十九大的胜利召开,标志着全面小康社会这一伟大目标正式开始倒计时。打赢少数民族地区脱贫攻坚战,引导少数民族富余劳动力务工转移,帮助少数民族村民增收,是一项极其重要的任务。对于新疆而言,最艰巨最繁重的任务在南疆农村,最大的潜力和后劲也在这里。一方面丰富的劳动力资源可以促进城市发展,另一方面城市的吸纳力也可以给予劳动力提高自身价值的平台,从而带动南疆地区的农村发展,推动城乡一体化进程。

少数民族地区农村富余劳动力转移,必定会涉及政府、社会、公安、个人协同开展工作。首先农村劳动力是转移的主体对象,是转移成果的直接受益者;政府是劳动力转移的最大推手,是整合劳动力转移资源的总调度;教育单位和培训机构是提高劳动力外出就业能力的基础;用人单位和务工地是承载劳动力转移的客体。因此加强少数民族地区农村富余劳动力转移,必须增强各载体间的联动协同,在转移过程中,不仅让农民掌握一技之长,增收增效,脱贫致富,还要让广大农民在务工中找到归属感和认同感,不断促进农村富余劳动力向二三产业转移。解除少数民族的语言障碍和技能限制是未来工作的首要问题。其次,通过不断完善户籍制度和社保体系来解决务工者的后顾之忧,循序渐进地帮助富余劳动力完成“能干活—有活干—干得好—留得下”这一转移流程,最终真正实现富余劳动力人口的稳定就业、脱贫致富,从而全面进入小康社会的新时代。

参考文献:

[1] Lewis.Dual Economy Theory.Beijing:Beijing Insti-tute of Economics Press,1989.1-15,67-68.

[2] John C.H.Fei,Gustav Ranis.The Development of Labor -surplus Economy.Beijing:China Press,1989:1-5.

[3] Michael P.Tobaro.A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries.The American Economic Review,1969,59(1):138 - 148.

[4] 欧阳金琼,吕明,王雅鹏.新疆劳动力资源的有限供给特征与多维度解析[J].农业现代化研究,

2015,36(06):1044-1049.

[5] 马宏伟,宋彬兵.新疆农村劳动力结构转移及其影响因素分析[J].新疆农垦经济,2012,(03):59-64.

[6] 沈德仁.新疆劳动力资源与劳动就业[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),1998,(03):30-38.155.

[7] 王淑娟,王笳旭,李豫新.劳动力流动对区域经济发展差距的影响研究 ———以新疆为例[J].人口与经济,2015,(01):72-80.

[8] 喀什地区概况[EB/OL].喀什政府信息网,http://www.kashi.gov.cn/Item/8750.aspx.

[9] 新疆制定喀什和田地区富余劳动力有组织转移就业三年规划[N]. 新疆日报,2017-05-11.

[10] 叶城县人民政府网[EB/OL].http://www.xjyc.gov.cn/html/ycgk/2010-09-06/OLD844.html.

[11] 刘乃全.劳动力流动对区域经济发展的影响分析[M].上海:上海财经大学出版社,2005.34.35.

[12] 李焕之.新疆农村剩余劳动力转移影响因素研究[D].石河子大学,2010.25.26.

作 者 简 介

祖力亚提·司马义,新疆大学政治与公共管理学院教授、博士生导师,新疆大学西北少数民族研究中心研究员。

陈稔源,新疆大学马克思主义学院哲学专业硕士研究生。

陈艳平,新疆大学马克思主义学院民族理论与政策专业硕士研究生。

基金项目:本文为国家社会科学基金项目“宗教政策与新疆维稳工作研究”(13CSH015),教育部文科基地重大项目“新疆少数民族传统文化与现代化研究”(16JJD850013)的阶段性成果。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号