【李隆虎】食与权:“大跃进”时期粮食流转体制的研究——以贵州省北洁地区为例(上)

原文刊于《社会》,2011年第5期,158-189。原文注释和参考文献从略。

一、问题的提出

1959-1961年,中国出现人口异常波动,学者们对此作了很多讨论和研究(Ansley J. Coale, 1981;John S. Aird, 1982;Basil Ashton et al. ,1984;曹树基,2005)。本文旨在通过对一个地区性个案深度描述性研究探讨“大跃进”时期的粮食流转体系,弥补迄今为止这一领域相关研究的不足。

现阶段国内外相关研究主要集中对饥荒动因的研究。为了讨论的方便,本文把饥荒原因简单分为具体动因和社会体制动因。就当前的研究来看,有关具体动因主要包括生产不足(Lin,1990;布拉莫尔,1995,转周飞舟,2003)、救荒能力的不足(周飞舟,2003)和公共食堂过度消费(赵发生,1988;Yang,1996,转周飞舟,2003;Chang & Wen,1997)。社会体制动因包括饥荒的政治经济学与地方干部效忠度(Yang &Su,1998;Kung & Lin,2003;Kung& Chen,2011)、粮食高征购率与“城市偏向”(Lin,1990;Lin& Yang, 2000; Walker, 1984,转自周飞舟,2003; Bernstein, 1984;Kung& Lin,2003;范子英、孟令杰,2006;范子英、孟令杰,2007)。

1959-1961年饥荒的核心问题是粮食问题,即全国性粮食供应紧张。关于饥荒原因现有研究较为普遍的共识是以“城市偏向”(urban bias)为特征的粮食高征购,即农村粮食的大量征购外调是造成这场饥荒的重要原因,伯恩斯坦(Bernstein)、林毅夫(Justin Lin)等文章对此都有详细阐述。这些研究无疑让我们对1959-1961年饥荒的原因有了一个大致的了解,但值得注意的是,这些研究却没有为我们更深入理解这场饥荒提供更多的细节。其中一个最核心的问题就是“高征购是如何形成的?”这也是上述研究都没有很好解答的问题。林毅夫等提出的“城市偏重”认为以城镇人口为偏向的粮食分配体制是造成高征购的原因,国家为支援工业建设从农村汲取了过多的粮食从而造成农村的粮荒。实际上假设了国家与农民、城市与农村的二元对立。“城市偏重”触及了高征购的核心,即粮食分配体制,但仍有两点不足,一是忽略了粮食的再次分配,即国家返销;二是把国家和城市看成是一个单一的整体而忽视内部的权利划分格局。笔者认为,粮食问题必须纳入到当时国家整体粮食管理体制中加以考量,粮食的高征购只有置于整个粮食运转体系中才能得到比较充分的认识。

因此,问题可以简单表述为:何种粮食管理制度导致了粮食的高征购?

二、研究方法

关于“大饥荒”动因研究大多数是经济学的定量研究,其缺陷在于数据的可靠性[2]和单个解释机制缺乏充分的经验材料支持。少量定性类研究的论述又偏重于理论推导,缺乏充分历史材料的证明。国内近年来相关研究,不管是纯粹运用政府档案的研究还是地方性的个案研究,存在“上下脱节”的不足:流于纯粹的政府档案文本分析,缺乏“民间”的声音。此外,不少个人回忆录式的文章固然具有一定的参考价值,但严格的说,缺乏严谨的学术价值。本文的目的希望能将“官方话本”与“民间话本”结合起来,采用历史文献与口述史相结合的研究方法,在历史中综合探讨各种因素的真实存在与影响,从而尽量再现“大饥荒”时期的真实历史图景。

本文所用的历史文献主要是从中央到公社一级的政府历史档案资料,试图从中探索当时政策传导中的一致与变化。我在2009年暑假和2010年寒假期间在贵州省北洁[3]地区档案馆查阅拍摄了政府历史档案资料,主要包括地区粮食局、地区统计局、地区行署和地委1958-1961年的公开档案。此外,我还于2010年寒假期间还到北洁县档案局、地区统计局调阅了相关档案资料。

口述史访谈采取的是重点就近访谈的方法,即根据历史档案中提到的重要地点、相同情况、采取就近取材的办法选取10个访谈点,选取地点全部位于北洁地区北洁县境内的城关、海子街、草提、鸭池、杨家湾5个公社,在选定地点后根据所需掌握的主要信息进行实地的半结构式访谈。访谈对象包括从普通群众、食堂炊事人员、食堂会计、小队会计、大队支书、粮管所人员到地区粮食局业务干部等17人次。尽量保证一定的全面性和代表性。

本文以一个地区为主要研究单位,是因为档案资料的限制,同时,以地区一级作为个案研究具有更好的可行性和代表性。一是因为在当时的六级行政体制[4]中地区一级处于中间位置,地区历史档案中既包括从上至下的中央、省、地、县一级的政策命令传达文件,也包含了从下至上的公社、县委、地委的请示、报告,有利于我们研究整个行政体制的政策传导过程;二是当时的地区是在省之下的一个完整、统一的行政区域,对上来看,它是粮食任务的分配单位(包括粮食的征购、销售和外调);对下来说,它保持区内政策的统一性。同时因为一个地区具有综合性的特点,笔者认为把地区一级作为研究单位是合适的[5]。

三、粮食的生产与分配

如前所述,粮食问题必须纳入国家的粮食管理制度中讨论。我们首先将探讨“大跃进”时期中央与地方的粮食管理权力格局。在此基础上,将依次探讨粮食流转的各个环节,尤其是粮食的生产和分配两个最主要环节。

(一)粮食管理体制

从1953年实行粮食统购统销政策开始到1958年三月,粮食一直都是由中央统一管理(赵生发,1988:124)。1958年4月,国务院全体会议第七十五次会议通过了《国务院关于改进粮食管理体制的几项规定》,旨在保持中央统一调度的基础上,“加大地方的权限和责任,进一步发挥地方的自主性和积极性”。核心内容是:1958年后五年内,中央对省、市、自治区粮食购销实行差额管理,以1957年购销时绩差额为基础,各地每年度购销差额由中央确定,地方包干,地方可适当调整,但需报中央备案。地方完成中央规定差额后多余的粮食都归地方管理和机动使用,与此同时地方上一般的饥荒由地方自行设法解决,较大的饥荒中央可以酌情调整差额[6]。贯彻这一政策的一个前提是粮食的丰收,即1958年以后的五年内粮食总产不低于1957年。由于粮食连续几年的减产或低产,这一政策显然无法贯彻。事实上,1960年8月,中共中央转发粮食部党组《关于1960年到1961年度社会粮食需要和国家粮食收支调拨计划的安排意见》,就“差额包干”政策进行了调整,主要内容是:中央统一调度全国库存粮;地方在不影响上交任务的情况下,可适当调整征购量和销售量。1962年8月,为了解决国家库存空虚的问题,中共中央作出《关于粮食工作的决定》,从1962年度开始改变分级包干的办法,加强对粮食管理的集中统一,统一安排全国粮食的征购、销售、调拨和库存。(赵生发,1988:125-126)

从上面的政策变化来看,确实存在一个粮食放权的过程,但值得注意的是,与放权同步的还有地方责任的加重(在救灾方面),更重要的是中央一直掌握着粮食管理体制的主导权,地方权限十分有限。由于粮食连年减产或低产,地方权利实际上并没有得到扩大,反过来却加重了赈灾负担,形成一种权职“失衡”。当然,这还仅限于中央政策层面的分析。具体到地方上,粮食管理体制又是如何规定和实际运转的呢?

实地调查与政策规定有一定的出入。北洁地区粮食局业务副科长在访谈中反复强调的一句话“大权在中央,小权在省,地区以下照章办事”可以概括北洁地区自统购统销以来粮食管理体制中中央和地方的大致权力关系。这种关系体现为粮食的“四统一”,即“统一征购、统一销售、统一调拨,统一库存”。这是中央自从1953年实行粮食统购统销政策以来一贯的方针,并没有因为“大跃进”而改变[7]。

从粮食体制实施的具体情况来看,中央对各省、市、自治区实行粮食差额包干制度,在贵州省,1958年后的购销量的确定如下:以1957年征购实绩22亿斤,销售15亿斤,差额7亿斤作为基数,对增产部分进行适当增购(增产增购比例40%),1958-1959年起每年增产增购23亿斤[8],连同基数共征购45亿斤,销售额为30亿斤。各专、州每年上交省差额16亿斤,由省掌握,除上交中央6亿斤差额外,其余用来补足贵阳市对粮食增长的需求和必要的储备,其余15.4亿斤由各专、州自行处理。专、州和县分层掌握使用由各专州根据各县情况确定。鉴于农民家底薄,暂定以省计划增产数48亿斤,增购19亿(增产的40%),连同基数征购41亿斤。各专州上交省14亿斤,包括中央6亿斤,省8亿斤[9]。在地区一级,北洁地委的安排如下[10]:北洁地区五年包干征购任务为74000万斤贸易粮,上交省差额20700万斤。根据1957年购销实绩差额26884-18693=8191(万斤)为基数,从1958年起,每年增产增购47116万斤,各县连同基数共征购74000万斤,上交专区差额36460万斤(包括上交省20700万斤)后自行支配剩余37540万斤。此任务在第二个五年计划期间基本不变。由此可见,虽然地方政府在具体购销数量上有所调整,但差额包干制度是一贯的。

上面的表述似乎与“大权在中央,小权在省,地区以下照章办事”相矛盾,但实际上是一致的。因为省一级是不能私自决定购销差额的,省委最后决定的征购量和销售量要报中央备案,地委决定的要报省委备案。更重要的是不管征购多少,入仓后就全部属于国家粮食,实际上是由中央直接管理的。因为省委的销售指标最终由中央控制,地区的销售指标省委控制,县一级的销售指标又由地区控制。根据地区粮食局业务副科长的访谈记录,尽管在实际征购中各级政府都掌握一定的机动数,但必须上报备案,不能随意动用。北洁地区粮食局长也只有一次性100斤以内粮食的动用权限,修文县长曾经因为私自留用50万斤粮食被通报批评[11]。

此外,还有一个有关粮食体制下放的问题。根据北洁地区行署1959年2月6日《关于改进农村人民公社粮食管理体制的意见(草案)》[12],各县按照“统一领导,分级管理”的方针和“两放、三统、一包”的方法实行农村粮食管理体制下放。只为一地一社服务的国家基层粮食机构(粮管所、仓库、门市部,粮油购销站、粮食加工厂)归公社统一领导管理,服务范围大的不下放,具体由县委决定。公社社务委员会设置粮食部,生产管理区或生产大队设立粮管站,负责所辖地区公社食堂所需粮油供给和辖区内非农业人口、行业和事业单位供给。就字面来说,粮食权力的下放是无疑的,但根据我对地区粮食局业务副科长的访谈,这次权力下放实际上没有实行,原因是“执行不通,那个一下放就乱”(指粮食权力下放)[13]。

从上面的分析我们可以得出这样的结论:“大跃进”期间的粮食管理体制最大的特点是国家严格主导的“差额包干”制度。在实际的运作中,地方政府政策层面的粮食权利一方面因为粮食的减产被严重削减,另一方面中央的严格控制也限制了地方权力的扩张。这是我们理解“大跃进”时期粮食流转体系的一个关键背景。

(二)生产

整个粮食流转体系的本源在粮食生产,要探讨1959-1961年的饥荒,我们首先需要弄清楚1958-1960年的粮食产量。由于在实地调查中笔者发现北洁地区1958-1960年粮食总产几经调整,个人觉得有必要在叙述粮食流转各个环节之前对此先做一点考察。

1、五个不同版本的对比说明

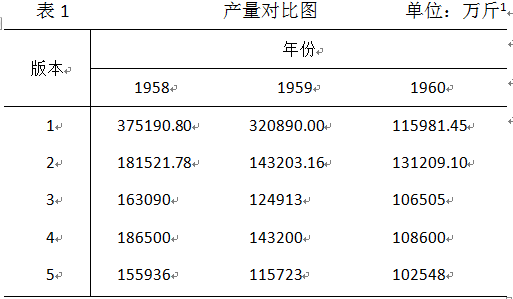

关于1958-1960年粮食产量的数据有六七个不同版本。为了讨论方便,我根据大致时间顺序从有关统计资料中选取5个版本对比说明,如下表:

版本1是北洁地区行署根据各年各县统计年报加总的数据[15]。每一年的统计年报一般是在第二年初上报的。1958年的数据是1959年3月上报的,1959年的数据是1960年上报的(具体月份档案中没有显示),而1960年的数据是1961年1月18日的数据。从与后面四个版本的对比我们可以得知,1958-1959两年数据肯定被严重夸大了。

版本2是1961年4月14日北洁地区行署计划委员会关于1958-1960年农业统计的调整数据[16]。其中包含下面这么一段故事。

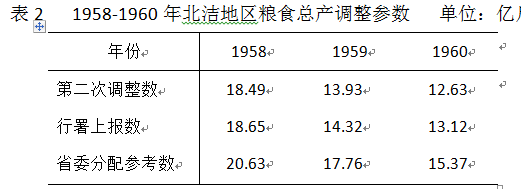

1958-1960年的数据之前已经有过一次调整,但北洁地区行署觉得各县上报数据有问题:织金、水城1958年调整数据比1957年低,不符合“大跃进”事实;三个县1960年产量定的太低。行署因此决定做第二次调整。表1中的数据只是第一次调整后的数据,在第二次调整中还有三个不同版本的参考数据,即第二次调整数字、地区行署上报数和省委分配参考数。后三个数据对比见表2 :

因此,1961年4月14日的四个调整参数(加上表1中的第一次调整数)都是根据主观估计而不是实际调查统计得出的;同时,地区一级明显比省一级要保守,即使是行署的最终上报数也比省委分配参考数分别要低2亿斤左右。这个调整数据省委显然是不满意的,然而有趣的是,在1962年7月,北洁地区行署根据省委统计局的指示又作了一次调整,这次调整后的数量不增反减。这次的调整数最终在1962年9月确定,也就是表1中的版本3[17]。这次数据调整是从1962年7月开始的,根据北洁地区行署计划委员会7月5日的调整说明[18],调整的原因是:过去统计工作调查研究不够,对自然灾害及工作中的错误对农业生产的影响认识不足,致使产量不够落实。1961年4月调整与实际仍有出入,故根据省统计局指示,即省委同年5月发出的“关于整顿1958年到1961年农业历史资料”的通知[19],作进一步调整。根据六个典型生产队[20]调查做出的调整意见中,1958-1960年的粮食大豆总产量分别为174153、132307、114365(万斤)。但是,这还看不出粮食数据的调整情况,因为前面的粮食数据中并不包括大豆。

1962年9月14日,出现了粮食产量调整的参考数据,9月17号北洁地区行署计划委员会对14号的数据作了一个初步确定[21],1958-1960年粮食总产量数据调整为163090、124913、106505(万斤),其中1959年的产量在9月14日的125813万斤基础上有所减少;加上大豆的总产分别为170754、129700、111589(万斤),因此比7月5日的数据又有所降低。同年10月,北洁地区行署统计局(即北洁地区统计局)的资料中相关数据和这一数据保持一致,此次数据调整最终确定[22]。

版本4与版本2、3不同的是这个数据是历经多次调整后省委在1965年7月试图最终定案的分配数,对此北洁地委不同意省委的意见,持保留态度[23]。从档案中可以得知从1959年8月到1965年7月间,关于全省粮食总产量数据总共有过5次调整[24]。这次调整,即版本4的数据调整,是在1965年4月2日省委书记处会议上研究决定的,原因是省委对上一次调整(即1962年5月-10月的调整)不满意。省委认为虽然1962年10月各地上交的数据大部分比较接近实际,但粮食总产受“落产风”影响偏低。1962年10月向省委汇报的1958年总产为897100万斤(比1957低8000万斤)。经研究认为这个数字不能反映1958年农业大跃进实际,应略高于1957年,因此采用1961年4月局长会议上核定的1028300万斤;1959年产量1962年核定为726100万斤,减产过多,不符合当年实际,采用1961年4月核定的831500万斤;1960年核定数为594900万斤,仅相当于解放初期水平,研究认为偏低,采用1962年4月省计划委员会核定的618200万斤。此外,省委书记会建议有关数据不再变动。

有趣的是,在北洁专区1965年8月1日关于第二个五年计划时期农作物播种和产量统计资料中[25],虽然采用了省统计局分配的1958-1961年的控制数,但是特意做了三条说明:(1)1958-1961年数是省局分配的控制数,不是专(区)最后上报的定案数;(2)专(区)对省局分配的控制数是不同意的;(3)省局分配的控制数,如有问题,一概由省局负责。

版本5的数据是根据《北洁地区志粮食志》上的数据转换而来的(原单位为吨)[26]。由此可知1965年4月的核定数据最终还是没有被北洁地区接受,2001年地区粮食局编委采用的是比1962年10月调整数更低的数据。不同的是,1965年4月核定的全省产量被贵州省粮食志编委接受了[27]。

我在北洁地区统计局1990年编纂的《奋进的四十年》[28]中找到了与2001年地区粮食志上相同的数据。由此可知,北洁地区粮食局编纂的粮食志最终采取的数据,地区统计局在1990前已经确定[29],也就是说在1965年10月到1990年期间,北洁地区对1962年10月已作调整的产量至少有过一次调整。可惜的是,1990年和2001年编纂图书上均没有相关说明。寒假回家调查期间,笔者曾去过地区粮食局,希望能找到当时的编纂人员了解情况。当时参与撰稿的LYC女士告诉我当时粮食志编纂的资料来自地区档案馆和省档案馆,可惜的是,全权负责的主编GZJ先生已经去世,她当时只是打下手的,具体细节并不知情。因此,这个数据是什么时候,怎么确定的就不得而知了。

2、几点看法

根据上面的论述,北洁地区粮食志上的数据本身不是实际产量的统计,而只是一个不断调整的结果。这个数据和省委1965年7月分配的控制数差别很大,但有一点是一致的,那就是1958年的产量比1957年高[30]。如前所述,这一点是有政治意义的,那就是肯定大跃进的成绩。

从这几次的产量调整来看,省一级的参考数据本身并没有什么客观依据,存在有意提高产量的倾向;同样,地方上对于粮食产量的调整也没有具体的依据,最多只是根据所谓典型生产队调查作参考,尽管在省分配控制数的压力下不得不调高上报数,但仍然是低于省控制数的,可见地方在这几次数据调整中倾向于报低数字。对此,笔者认为:

首先,我觉得1958-1960年的粮食产量永远是一个谜。就单个的生产队粮食产量而言,生产队干部可能是清楚的;但就地区一级来说由于这三年间虚报、浮夸风气的盛行,想重新核实总产量是不可能的。然而,粮食总产量在书面上毕竟只是一堆数据,因此随意调整并不是件困难的事。

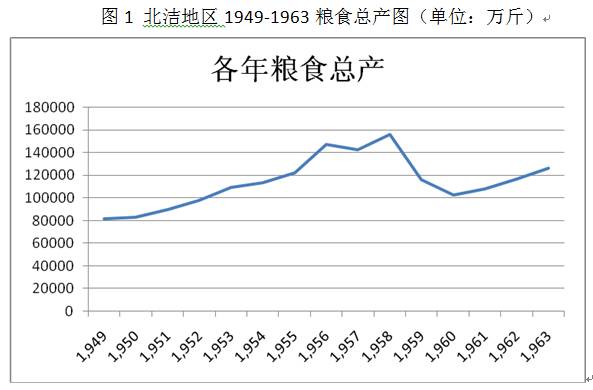

其次,省委之所以尽量要求地方能调高产量,我认为实际上是出于政治需要,一是如前所说的肯定大跃进的成就。如图1[31],1956年的粮食总产至建国以来达到一个峰值(147104万斤),要肯定大跃进的成就,粮食总产就必须超过1956年的产量。二是对三年间工作缺点尽量掩盖,因为这直接关系到中央对地方领导的评价,也就关系到地方官员的政治前景。

最后,地方政府偏低的调整倾向,客观上,说明它们要比省一级更了解实际情况。主观上,它们能对省委分配数保留意见,获得进退自如的有利位置。如果因为估计过高出了问题,由省委负责,不出问题大家相安无事。

因此,我们能够得出这样一个观点:北洁地区后来调整的粮食产量数据如同“大跃进”时期浮夸的数据一样都是人为造出来的。没有人知道那几年的粮食真实产量到底是多少。这些数据没有真假之分,只有接近实际或远离实际之分。这种状况是否适用其他地区,还有待进一步研究的证实。

3、如何处理造出来的粮食产量

虽然上述的五个版本的粮食产量都不是真实产量,但并不意味着我们不能用,因为毕竟有一些数据可能更接近实际。那么哪个版本的数据最接近实际呢?

我认为是粮食志中的数据最接近实际。尽管1962年10月上报的数据已经很低,但毕竟当时左倾思潮还未完全肃清,地方官员在思想上难免会受影响。后来粮食志的产量显然是在不受左倾思想影响下的再次调整,因而也更接近实际情况。但需要更正的是,1958年的产量应比1957年低。1958年的产量是为肯定“大跃进”成果的政治性安排。在我对地区粮食局业务副科长的访谈中,他也提到当时很多人的这种心理,但是就他个人掌握的资料,他认为1957年才是丰收,1958年已经不行了[32]。由于1959年和1960年粮食产量的趋势没什么争议,也就直接采用地区粮食志的数据。

在分析完1958-1960年粮食生产总量的数据后,我接下来首先从生产角度分析粮食减产的原因,然后再分析粮食是怎样在分配的各个环节流转的。

(三)减产的原因

从上面我们知道北洁地区从1958年开始粮食产量开始降低,尤其以1959年和1960年最为严重。根据笔者的访谈材料及掌握的地方档案材料,致使粮食减产的主要原因是劳动力减少(主要是1958年)、粮食作物种植面积的减少和自然灾害(主要是1959和1960年)。

在北洁地委1958年7月12日批转的一份文件中,截至文件发稿时,贵州省分配中央和省级单位在北洁地区的招工指标34321人,修筑内昆、滇黔铁路17500人,连同地区级企业单位需要劳动力1973人,共53804人,占全区总人口的1.6%。地委的外调意见是先城市(城市无业和不稳定职业者优先考虑)后农村,抽调身强体健、思想觉悟高的[33]。同月19日的一份报告中我们能更清楚地看到农村劳动力抽调的情况。1958年第三季度北洁地区共需抽调40万农业劳动力支援工业建设[34],1958年3月15日统计的全区劳动力总人口为1499066人,占26.7%;如果全部调出男劳力,占男劳力总数759980人的52.6%。劳动力外调指标是不断增加的,到同年9月,分配抽调支援内昆、滇黔铁路的民工从7月的17500人增加到30000人(其中妇女劳动力比例不超过20%),要求在三季度内分批完成[35]。上述劳动力抽调只是中央、省、地一级抽调的部分,没有包括同时期“大炼钢铁”和“深翻”在内的劳动力平调,尤其是没有把“大炼钢铁”的劳动力计算在内。尽管在档案中我没有找到“大炼钢铁”和“深翻”调动的劳动力数量,但在实地访谈中大部分访谈对象都谈到了“大炼钢铁”和“深翻”[36],普遍反映青壮年男性劳动力的外调致使生产队留下的除少数干部外都是老弱妇孺。在我的访谈中,一位82岁的老人(女)就回忆起当时因为男劳动力的外调,她不得不承担起原来专属男人的犁地工作,由此可见当时某些地方农村男性劳动力外调的严重性。

劳动力的外调必然影响1958年秋耕、秋种和1959年的春耕。因此,作为解释1959年粮食减产是站得住脚的。但是1959年初城镇粮食供应整顿,特别是1960年7月整顿粮食供应后[37],大量农业人口被迫返乡,因此至少1961年粮食的低产量是不能是用劳动力缺乏来解释的。

从1962年10月北洁专区《1957-1961年农业统计资料》(上)中可以得到1957-1961年粮食作物播种面积(亩)分别为7722136 、7876046、7361759 、8130889 、8155380[38]。1959年粮食播种面积比1958年减少了50多万亩,减少近7%,在粮食亩产相对稳定的情况下可以作为1959年粮食减产的一个解释。但读者可以看到1960年和1961年的粮食作物播种面积都维持在很高的水平上,比1959年增加10%以上,因此1960年的减产、1961年的低产都不能用粮食播种面积减少来解释。

不论在粮食志、大事记还是实地访谈中,1959-1961年严重的自然灾害都是存在的。最能反映这一情况的是1962年10月的《北洁专区1957-1961年农业统计资料》[39],从中可以得知1957-1961年的粮食受灾面积(亩)分别为616800 、629600 、1104000 、1546263 和1043893(其中以旱灾为甚,分别为490400、409400、988500,1168968和648541),分别占播种面积的8%、8%、15%、19%和13%,因此,1959-1961年的灾情较1957-1958年更严重。据1962年2月10日的《1961年农业统计年报》,1961年的粮食受灾面积1043893亩,成灾面积671666亩。对粮食生产影响最大的灾害是旱灾和雹灾,受旱面积648541亩(成灾458209亩),雹灾面积210384亩(成灾119855亩),两项合计受灾面积占到总受灾面积1150142亩的的75%,成灾面积占总成灾面积769246亩的75%,其中又以旱灾为甚,分别占56%(受灾面积)和60%[40]。

此外,在实地访谈中部分访谈对象还提到了“深翻”、“大炼钢铁”、耕作方式和劳动积极性对粮食生产的影响。“深翻”和“大炼钢铁”对生产的影响表现为对土地的破坏[41];“大炼钢铁”的影响还因为挖铁矿而破坏地表;耕作方式因为采用“大窝洋芋”种植法和密植,从而影响生产[42];劳动积极性不高是因为农业集体化的影响[43]。应该说这些原因都有其道理,但是由于没有具体数据和更多材料的支撑,就不再多述。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号