【李隆虎】食与权:“大跃进”时期粮食流转体制的研究——以贵州省北洁地区为例(下)

原文刊于《社会》,2011年第5期,158-189。原文注释和参考文献从略。

(四)高估产带来的高征购

粮食分配实际上是一种粮食索取权的分割,包括征购、摆放与入仓、征购粮分配体制、调运、出口、储备等环节。

粮食征购是最复杂的一个环节,也是最关键的一个环节,因为它直接决定农村留存粮的多少。就笔者掌握的资料来看,1958-1960年粮食征购过多的原因是过高估计了粮食总产量,而高估产又与1957征购实绩的巨大基数紧密相关,同时受到了“大跃进”时期社会风气的影响,演化为严重的“虚报浮夸”。

1、估产

粮食的征购是以估产为基础的,每年粮食征购量是根据一个基数和估计数事先定出的,而不是根据实际产量定出的。

前面提到贵州省第二个五年计划期间征购量为45亿斤,这个数字是用基数21亿斤,加上估计增产数60亿斤的40%得出的。同期,北洁地区1958年估计的增产数是10亿斤(用增产增购数40116万斤除以增产增购比例40%)。估计的增产数怎么来的呢?

基层的估产按规定是由生产队评议,根据当年的生产情况来估计产量。同时,每年粮食部门在征购入仓前都要下到农村开展征购试点工作,把握总的规律。总的估产数由农业部门报,统计部门掌握数字,粮食部门根据这个数字执行[44]。我们从表1中就能看到1959年和1960年粮食浮夸虚报的严重程度。

值得注意的是,面对浮夸虚报的数字并非没有质疑:

W:……我们在(中央粮食学校)学习(的时候),大家报起产量去,周总理说了句:“你们不要怀疑,总书记下去亲自看过的。鸡蛋放在稻谷上都滚不下来。”这个具体的典型就是,广西,广西的这个(L:环江?)环江,对。环江公社的,实际上亩产,你像刚(才)我谈的,像我上当的,几亩地抬在一亩地都去验收,一验收呢折合呢,一亩三分多地收到,一亩三分多地收到好多呢?就是大概平均亩产就是(L:十三万,十几万)哦,它是几亩地抬在一亩,最后……(WDC访谈记录:2010-03-07)

从中可以看出,首先是中央定的调:相信产量是真实的,中央是作了调查的,总书记亲自到环江验收。因此,既然中央定了调,地方也就不敢再唱反调,只能迎合。而且从验收的结果来看,确实是“货真价实”。北洁地区粮食局业务副科长提到了类似的例子:

W:…………那天,我,天亮一起来就喊我,去过磅秤,他组织人打,现称现打。一看一称呢,一过磅呢——吃饭我都在操场都(上),我端在操场都,寸步不离哦,他是几亩田的,我们不晓得。我们去检查,水是清的,真的是密麻密地的——这回一称,打那个湿谷子,平均我一丈量就是,平均亩产十多斗,1900多斤。区委书记说,他说:“这个要整晒一下子也晒不出来,你看,按照你们粮食化验来看如何?”它一下,水分还百分之三十几,确实我当时也化验。“好,就按三分之二,三分之二呢就折合1200斤嘛。”对不对?……(WDC访谈记录:2010-03-07)

从统计局各地的丰产年报上可以得知,每个丰产成绩都有相应的验收人员,数量从2人到170不等,级别最高到县团委[45]。可见,这些丰产也不是“凭空产生”的。从前面的叙述来看,检查人员受骗是完全可能的,从中央到地方对丰产的信心显然受到了各地丰产报告的鼓舞。

那么,在基层到底是哪些人在“吹牛”?动机又是什么?

W:唉。吹的多呢,笔上开花,就出现饿死人了嘛。他就是,横正(反正)是笔上开花,来了解情况呢,就是给你(乱吹),它好多好多,这点一吹。妈的,那有的青年一吹呢,我谈给你听,生产队那些一吹吹到公社,公社吹到县,想当官了嘛,他就不管群众的死活。

L:主要是哪些在吹呢?

W:都是国家这些提拔干部这些,你老百姓你吹得了啥子。都是国家干部,青年的这些,老年这些要稳成点。青年这些一吹,老年那些,还说你不起作用了。它就是青年的这些,都是国家干部。(WWH访谈记录:2010-03-01)

这里一个重要信息就是国家基层青年干部为“挣官”在吹牛,这在农村基层来说是比较恰当的解释。在北洁县国庆十周年奖励的丰产经验中[46],县委就同意燕子口公社罗福管理区罗福生产队丰产坝、普宜公社普宜生产队等报为先进单位。由此我们可以得知“吹牛”是有回报的,这些奖励都是基层干部日后晋升的基石。

但是,我们不能简单地用年龄来解释,重要的是在浮夸的社会风气下官员各自复杂的心态。

W:……这个牵涉到工作问题嘛。哦,有的领导还不是想表现哈,想提拔,吹牛,把这些事情整来;有些用心保守点,还不是想怕下台,还不是要硬着(浮夸)。……(WDC访谈记录:2010-03-07)

因此,在这样一个浮夸风盛行的政治环境里,想晋升提拔也好,想自保也好,最好的办法都是“跟风”。

2、征购任务

粮食征购任务是分两次(夏季征购和秋季征购)按年度[47]下达的,北洁地区1958-1960年各年的征购任务都几经调整。1958年省委最终分配给北洁地区的征购任务是58500万斤[48]。1959年分配任务在1959年4月7日省委调减17%为7.91亿斤[49],7月份最终确定的任务为56000万斤贸易粮,折合原粮65857万斤[50]。1960年任务1月确定为 56000万斤(原粮),以丰补歉任务115000万斤,共计67500万斤[51];10月秋粮征购任务调整后5.05亿斤,夏粮9000万斤[52];12月省三级会议确定北洁地区粮食产量为11亿斤,秋粮征购46000万斤贸易粮[53]。1961年北洁地区征购任务降到29000万[54]。

可见,某一年度的征购量不是固定不变的,北洁地区每一年度的征购任务呈现不断降低的趋势,这说明在征购任务的分配上地区政府和省政府之间存在一个讨价还价的过程。在生产队也出现了类似的情况。在“反瞒产私分”运动中,黔西县某一生产队为了减少征购任务而采用“四本账”[55]。

3、征购原则

根据1958年7月29日《关于改进粮食管理体制的意见(草稿)》[56]的规定,农业社实行粮食包干,1958年起定产、定购5年不变,余粮社和自足社增产增购,减产减购。国家对余粮队只购不销,缺粮队只销不购。余、自、缺的划分标准是生产队粮食总产扣除“四留”(公粮、种子、饲料、口粮)后是否有余粮。

但在实际中,实际产量远低于估计产量,是无法完成征购任务的。所以我们在档案中看到的情况是,大多数地方根本没有划分“余、自、缺”[57],包产实际上没法落实[58]。“地方干部只对国家负责,不对集体负责,对上级负责,对群众不负责”[59],没有按既定政策征购,为完成了征购任务只能购过头粮。根据地区粮食局业务副科长的说法,超过80%的生产队购了过头粮[60]。

4、1959年征购实绩考证

在我查阅的历史档案中,1958-1960年三年中只有1959年超额完成征购任务,而且完成速度极快。1959年10月27日就完成56051万,超过当年征购任务56000万斤。但是根据粮食志的数据,1959年完成实绩仅为52637万,两者相差3414万斤。其原因可能是:

首先,水分粮入仓,“三千万粮食不翼而飞”。1959年正值建国十周年,当时地区为“向国庆十周年献礼”决定提前收割入仓,其中黔西县委就要求9月25日前全部余粮入仓[61]。北洁地区位于云贵高原西北部,大部分地区10月份才能进入大面积收割季节,盲目响应号召的后果是大量未成熟湿粮在未充分晒干达标前紧急入仓。

L:你像59年地区上报的时候好像说是在10月份就完成任务了嘛,实际上你说入仓数达不到了嘛?

W:那一个入仓情况是假的,后来,入仓粮食水分高的达不到标准,最后有一次我记得开局委会审查,这个,水分粮三千万斤不翼而飞,说是搞什么新政策,不见得了(不见了)。这些东西哪个敢说?粮食部门呢,咋直达(下达)过的就咋直达,哪个敢去拿这些问题。只是我们搞业务这些(人)知道这些情况,在座的哪个敢说?你说了怕你(找死),劳改农场有你的。怕你是,和党委唱反调,他一个条子请你去,拿在农场去随你去,逼死你。(WDC访谈记录:2010-03-07)

其次,虚报入仓数。由于是就地入仓(即征购粮食就地入集体(社队)仓库),地方上可以借此虚报入仓数。如果入了国家仓的粮食直接由国家掌握,地方要做手脚是不太可能的。

W:……我举了个例子,那湾子管理区的那个胡乡长。我说是湾子管理区和关场(地名)是成立最早成立的一个公社,我说“你就地入仓”。他说:“强调个就地入仓,哪样叫?”我说:“你的粮食入在哪个地方?”他说:“大队仓库。”我说:“走,领我去看。”我走(到)大队去,大队一颗粮食都不在。他说:“还有这么多生产队嘛。”我说:“哪个生产队呢?你领我去看。”他那个生产队样都没的(什么都没有)。……(WDC访谈记录:2010-03-07)

如此,蒸发的水分粮加上虚报的就地入仓,粮食和上面的差额就差不多了。由于“就地入仓”是从1958年开始实行的,这对于解释1958年原报征购实绩47413万与粮食志的征购数44688万差额2725万同样是适用的。不同的一点是,1958年的差额不能用水分粮来解释,但可以用前面说的由于粮食没有及时收割大量霉变腐烂来解释。贵州省粮食厅1959年8月13日《关于做好当前粮油保管和秋粮入仓准备工作意见的报告》[62]就提到各地粮食霉变严重,仅遵义霉变粮食就有197023斤,其中4076斤不能吃。

(五)合理摆放与入仓

粮食的征购在某种程度上就像是一场国家与农民之间的粮食争夺战。因此,在粮食征购后国家最迫切的一个工作就是征购粮能快速、安全入仓,只有当征购粮入仓后国家征购工作才算告一段落。

为了做到快速、安全入仓,征购粮的合理摆布和运输就成了一个重要的问题。1958年,贵州省开始实行《粮食基层合理运输实行办法(草案)》[63],对粮食基层运输作了细致的规定。农村粮食的运输根据县级粮食部门在每年夏收前制定的合理摆布计划执行,在征购粮食入库时采取下列方法摆布:当地供应粮在保证统一调度的前提下按计划就地留足,易受灾地区和缺粮地区在保证外调任务的情况下可按计划多留一点;靠近产粮地区的经济作物区或一般缺粮区所需粮食结合跨界交粮摆布到需粮点上;外调粮食边收边运,直接按计划送到指定的转运点;县内粮食的合理摆布原则上结合征、购、入库一次摆好。县提出送粮库点和摆布控制数字,下达区乡粮食部门和农业社具体研究,并报请领导部门批准。

1960年9月,贵州省粮食厅制定《关于1960年秋粮入库合理摆布粮源的规定(草案)》[64],提出“三种”粮食“三线”摆布原则,即一线粮食“甲子粮”(上调粮),摆在沿交通干线边的国家仓库(省规定的汽车交接点的仓库);二线县辖城镇和工矿区粮食,摆在调度灵活、供应方便的国家仓库;三线供应农村缺粮人口的粮食,摆在缺粮地国家仓库。三种粮食分仓摆放,不能混杂。同年10月,省粮食厅给了具体的摆布意见[65]:总计上调中央和省粮食103000万斤,站点数359个。各地征购粮摆放在主要干线,其中划分出一线仓容储藏上调粮食,每个地方都有摆布上调粮食。

笔者认为上述粮食摆布政策的变化更多只是书面上的政策传达而已,实际并没有得到很好的执行。根据省粮食厅1960年12月14日《关于粮油流转计划执行情况通报》[66],11月底库存20亿斤,一、二线存放的只有7亿斤。各地上调省任务还差5.4亿斤,城镇供应还需6.8亿斤,1961年三季度城镇和外调需要一部分,这样总共从二线集运到一线和从三线集运到二线需要集运10亿斤。由此可知“三线”摆布并没有真正做好。在基层入仓中实际不会有太大的变化,在我重点调查的北洁县海子街公社,普通生产队交粮无非是上交到最近的粮管所而已。

(六)分级索取格局

分配关系背后反映的是一种权利关系,粮食分配背后反映的是粮食索取权的先后关系。国家从1953年实行的统购统销政策实际上是一种粮食索取权的分级体制,其特点是“国家—农民”视角的“先公后私”。在国家内部分配上,可以用上述的“三种”粮食的关系来理解,即优先保障一线粮食,二线粮食次之,三线粮食再次之。

1、省与国家的层次

省一级就是交足国家征购任务,服从省际调运,也就是上交前面说到的国家每年规定的购销差额。地区一级就是完成每年省分配的外调任务,包括上调国家和调省城贵阳。以1960年10月规定为例[67],中央分配贵州省的1960-1961年度上调任务是9.7亿斤粮食,省又将这个任务数分配给各专州,其中北洁地区分到的任务是上调2.2亿斤。此外,贵阳市区全年需调入3.6亿斤粮食,除由开阳等4县调入4000万斤外,其他专州调入32000万斤。

这个最优层次一直是不变的,这部分粮食是地方上首先需要保证的。

L:省里就没的支援过北洁地区粮食过?

W:嗨,你北洁地区好意思向省里要?省里面在哪点拿粮食给你?你只能给贵阳提供商品粮。哦,你下边的各个农村的(粮食)都得向各个大城市,向非农人口提供商品粮。你咋个,咋会跟人家要,它又从哪点来呢?

L:都得自己解决?

W:唉,你自己解决你还要上报?你不晓得那58年,59年,福建省的副省长在那点开会,那点说喊“大米紧张”,如何如何,“有好多全部给贵阳,你们不吃,贵阳要吃!”哦!你勒紧肚皮都要拿上来!这是命令哦,上下级关系,领导说了,那你能咋子?……(WDC访谈记录:2010-03-07)

上调粮食一般是按季度下达计划,分月完成,上月没有完成的下月必须补上。以1960年第一季度为例,由于一月、二月完成情况不好,三月份中央突击检查[68],希望各地“千方百计确保粮油调运任务的完成和超额完成”。这样一月、二月未完成任务就加在三月来完成[69]。每年的上调任务必须完成[70]。

2、县辖城镇和工矿区层次

这个层次体现为非农人口的粮食销售。以地区一级为例,简单说来即是按照省分配的销售指标销售粮食(原则上不能超过指标)。以下是1959年2月到6月的粮食销售计划报告,报告中详细反映了市镇不同行业人群的用粮情况。[71]

非农人口243424人,每月供应701万斤。其中:城镇重劳力13178人,每月供应50斤,需66万斤;一般体力27894人,每月供应38斤,需106万斤;轻体力22377人,每月供应30斤,需67万;脑力劳动者13785人,每月供应27斤,需38万斤;大中学生5838人,每月供应30 斤,需19万斤;一般居民86357人,每月供应23斤,需197万。以上城镇169424人需供应493万斤。乡村非农人口共74000人,每人每月平均28斤需供应208万斤。

②工业人口:地委控制数119000人,每人45斤,每月需534万斤。其中:冶金40710人,煤炭10000人,化工4850人,石油753人,轻工15000人,建筑7000人,机械7000人,电力500人,交通26821人,邮电1200人,森工4312人,地质375人,粮食479人。

③行业用粮:每月供应312万斤。

④制酒:每月供应62万斤。

⑤饲料:专、副业马25000匹,每匹150斤,一个月需360万斤。

⑥事业用粮:每月共需270万斤。其中:修威宁铁路5万人,铁道部队5000人,每人45斤,民工45000人,每人50斤,每月共需248万斤。修建简易铁路和公路11条,每月需劳动力15060人,每人补贴15斤,每月需要22万斤。

⑦种子供应5个月共1000万斤,农业人口供应500万斤,主要是供应经济作物和蔬菜区农民。

⑧其他用粮5个月需650万斤,每月平均130万斤,每县每月13万斤左右,作为流动人口和各种会议补贴。

这个销售计划是在第一次城镇供应压缩后制定的,由此可知城镇粮食供应是一个有计划的复杂的庞大系统。从1955年全国实行市镇人口定量标准以来,北洁地区市镇定量供应工作在“大跃进”期间整顿过数次,其中最重要的两次是在1959年上半年和1960年下半年。

1959年的整顿是从当年1月份开始的[72],主要背景是非农人口迅速增加,粮食供应直线上升。以北洁地区为例,1958年12月非农人口粮食供应量达到3199万,是1957年同期的1.97倍(同期非农人口从1957年的17万增长到42万)。由于粮食供应增长比例超过人口增长比例,当时采用下放工业人口10万加以整顿,具体方法是人粮核实。

W:59年搞的是人粮确实(核实),就是因为当时要动员下放,到农村,没的粮食吃了,搞人粮核实。这是公安部门,粮食部门,共同把购粮证和户口拿来对。有些是虚报冒领了嘛,人死不销证,不注销,查几回。有些单位的食堂就是虚报人口,多报,多报,都要查,都要通报批评的。那时候对这件事严格的很。(WDC访谈记录:2010-03-07)

1960年的整顿是以贵州省委颁布的“贵州省市镇居民口粮分等分级定量试行标准”为基础进行的,这个新标准是根据中央指示对1955年标准做出的修改[73]。具体规定是对于除从事重体力劳力以上工人外,其他人员(包括轻体力劳力者)在核实工种定量的基础上,按原定量水平降低1-2斤。北洁地区在具体的实施中,主要是号召专、县两级国家机关、团体、学校、企事业单位的脑力劳动者每人每月节约2斤粮食[74]。

L:后头(后来)市镇人口,非农业人口的口粮标准降低过的哈,是在哪一年呢,普遍的降低?

W:这个是在,我看哈,59?60年。那时候干部27斤,降为25斤,省委提出来“节约”,每人节约两斤。一层接一层,到单位一天他妈的才7两,咋个(怎么)够吃?……(WDC访谈记录:2010-03-07)

城镇人口口粮标准压低是与粮食紧张程度紧密相连的,根源还是在粮食减产。一方面,伴随粮食减产,政府降低了征购任务;另一方面,如前所述,实际的征购量往往低于征购任务,地方粮食库存就会出现双重紧张——既要满足城镇人口口粮供应,又要在缺粮时节向农村返销粮食。为了保证供应,就需要在城乡同时实行更低的口粮标准,即城镇减少吃粮人口和降低每月口粮标准,农村降低公共食堂每日口粮定量。

3、缺粮地区粮食

主要是国家用于供应经济作物和蔬菜区以及长期缺粮地区的粮食。实际上由于农村粮食的“大购”,余缺未划,这部分粮食只是一种理论规划,不可能划出专门的粮食来供应所谓的“缺粮地区”。在农村普遍缺粮的时节,实际上是以“返销粮”的名义返回农村的。

4、农村粮食的分配

农村粮食的分配是在交纳公粮任务后进行的。与实行统购统销以来其余年份不同的是,这一时期广大农村建立了公共食堂,粮食实行的是集体保管,集体消费,粮食不分配到户。如果严格按照统购统销政策的规定,只对余粮队征购,同时对缺粮队统销,粮食是不会出问题的。那么,问题出在哪里呢?

前面提到由于估产过高带来高征购任务,致使包产任务无法落实,余缺没有划分,地方上为完成任务只能大购过头粮。在农村缺粮的时候,国家只能返销粮食,对食堂进行定量供应。应该提到的是,除了国家直接返销外,农村粮食的余缺调剂还有一个重要的方式——“一平二调”。

“一平二调”是指在生产队食堂缺粮,国家又没开始直接供应前,由各级政府安排的到其他地方调粮调剂余缺的办法。在实地访谈中,某些食堂所以能按每天一斤口粮吃一年,主要通过“一平二调”实现内部粮食分配。实地访谈中发现各地均有“一平二调”的现象,其中最简单的是公社内的平调,公社直接出面调剂即可[75];如果要去别的公社、别的县甚至其他地区运粮的话,则需要相关手续,一般先由大队反映,区(公社)、县政府开介绍信,农民拿着介绍信去背粮。调粮的地点甚至远至金沙和遵义,来回需半个月左右[76]。

(七)调运

粮食的调运包括上调和平调。所谓上调是指完成粮食统购后,将粮食上调给省或国家。北洁地区直接外调和调贵阳,属于单向的调出。平调是包括区内平调和地区间余缺调剂,既有调出,又有调入。

1、上调

对于粮食的上调,相关的问题主要包括调哪儿(地点)、如何调(方式、路线)、调什么(品种)和调多少(数量)。

省级粮食外调实际上就是由中央决定的国内粮食的平调,即国内粮食的余缺调剂。中央根据需粮单位和调粮单位实际情况决定运、接关系。每个省的外调对象是不确定的[77],调运计划是根据临时余缺关系确定的。从有关外调计划来看,调入方主要包括三类:大城市粮油公司和仓库;城市粮食局仓库;工厂和矿区粮库。粮食外调大部分通过转运站实现的(调省城贵阳的除外),即由粮源地先运到转运站,再由转运站运到接粮单位。负责贵州外调任务的转运站除了省内的贵阳站、贵定站、独山站、都匀站、谷洞站外,还包括广西的柳州站和百色站,湖南常德站,四川重庆站(当时重庆属于省辖市)、泸州站和叙永站。这样的安排显然是为了外调粮食的合理运输。以位于黔西北的北洁地区为例,负责外调中转任务的主要是邻近的贵阳站、重庆站、叙永站、泸州站。

以1959年12月26日下达的1960年元月份粮油外调计划[78]中北洁地区的外调任务对粮食外调为例,1960年元月份全省粮食调运任务是11618万斤,北洁地区分配任务是2400万斤,其中大米450万斤,大豆250万斤,小麦50万斤,玉米1650万斤(归在杂粮内)。其中200万斤玉米的外调过程是:200万斤玉米经叙永站转到重庆站,最后由重庆站按计划编号P—出5860运送到上海,最终的接收单位是上海粮油公司。

2、平调

区内平调主要是同一地区内库存余缺的相互调剂。以1959年7月11日《北洁地委关于进一步做好粮食供应工作的紧急指示》[79]为例,由于全地区粮食多销,仓库摆布不均,部分县区库存吃紧,水城、赫章、北洁、大方、威宁都需要从金沙、黔西、织金县调粮。

同时,平调还包括省内各地区间的平调和地区同周边省份的平调。北洁地区1958年曾从黔西南州的兴仁、关岭,云南的镇雄等县调入粮食2935万斤[80]。1958年11月25日,北洁地区从云南镇雄、昭通调粮2500吨缓解威宁和赫章的困难[81]。

值得注意的一点是,在有关粮食外调任务的问题上,地区政府拥有一定的讨价还价权利。1960年7月,北洁地区粮食局曾向省粮食厅申请减少粮食外调任务[82]。

根据地区粮食志上的统计数据,北洁地区1959年、1960年分别纯调出粮食76645吨和60350吨,共计141950吨,即28390万斤,其中1959年的外调量为建国以来最高记录。1961年省减少北洁地区外调任务,外调粮食为30940吨,减少近一半[83]。粮食的外调直接影响到地方的粮食库存量,由此可推知,粮食的外调必定与粮荒有着一定的关系。

(八)出口[84]

各省除了中央分配的上调任务外,各省还有一定的出口任务,粮食的出口如同外调一样直接影响地方的粮食库存。

根据档案记述,1959年一至三季度外调和出口需要4亿斤粮食[85],全年上调35000万斤粮食[86],粮食出口和外调摆在同样的优先位置。

根据贵州省历年统计资料,1959年出口农副产品收购总值12905万元,占全年农业总产值的9.5%。从1949年建国后,直到1986年农副产品出口收购总值超过1959年[87]。尽管没有找到贵州省历年的粮食出口数字,但我认为从此可以推知1959年粮食产品出口达到历史峰值,这对1960年的粮荒有一定的影响。

(九)储备

根据中央《1956年到1967年全国农业发展纲要》,全国农业社除经营林木和经济作物的缺粮社,12年内需储备3个月到一年半不等的余粮,国家储备1-2年储备粮。贵州省制定“以丰补歉,储备备荒,丰年多储,平年少储”的原则进行储备工作[88]。1958年7月,粮食部常务副部长陈国栋在全国粮食会议上的讲话[89]反映国家库存只有300多亿斤,只够周转,没有储备,农业社和社员也多没有储备。国家计划5年储备3000亿斤,国家、公社、社员各1000亿斤,头两年先搞国家储备。同年8月,贵州省制定了五年储粮60亿斤的计划,够全省一年半的消费,公社五年储备150亿斤[90]。

上述计划的基础是粮食的丰收,由于1959-1961四年连续的减产和低产,因此这个目标显然是无法达成。虽然储备的优先权限上的不同(先中央储备,省储备次之,最后是公社一级),但是因为减产和低产,实际上各地区各级的储备粮都是由中央统一安排的,所有的储备粮都是中央控制的。贵州省粮食志中跳过了1958-1960年间的储备状况[91],对于这几年的储备的真实情况我们不得而知,只能通过一些历史资料间接推测当时的储备状况。

1959年粮食部颁布《国家储备库仓储管理暂行管理办法》,规定“甲子粮”与其他粮食分开保管,这说明“甲子粮”在保管级别上的优先地位。根据1959年1月全省粮食局长会议文件《关于划分粮食掌握权限和做好粮食调运工作的意见(草稿)》[92],1958年6月底全省库存131000万斤,这些粮食是国家的,各专州未经省授权不得动用,要求各地摆放在交通沿线仓库,由省直接掌握。根据1960年10月18日贵州省粮食厅《关于检发1960-61年粮食年度各地上调粮食定点定任务摆布意见,希研究贯彻执行的通知》[93],省要求各地代省储藏储备粮食1亿斤:其中安顺城关1500万斤,都匀城关2000万斤,贵定城关1000万斤,独山城关1500万斤,贵阳市4000万斤。这说明直到1960年,贵州省都还在储备粮食。在地区一级,在访谈中我了解到北洁地区也有备战备荒粮[94],主要是大豆,大致数量在几百万斤,主要储存在地区以及交通沿线各县城。这些粮食主要是保障军队供应,由省粮食厅直管,没有中央的指示不能动用。这部分粮食即使在“大饥荒”时期也没动用过。

从上面的叙述可知,储备粮是有的,也没有动用,但需要说明的是这部分储备粮并不多,以北洁地区而言,以市镇供应指标较低的1960年12月的销售指标来看,只有1295万斤(其中口粮800万)。由此可见,几百万的“甲子粮”还不到一个月的销售指标,即使动用对饥荒的缓解也起不到多大的作用。

省一级的库存状况如何呢?1960年11月9日贵州省徐副省长的指示中有这么一句话:“去年出了问题还有国家库存顶着,今年再出问题,可没有那么多粮食了。”[95]由此可见,省一级的库存之前是有的,但到1960年底已经所剩无几了,也就谈不上储备粮了。

根据前面关于地方虚报产量的证据,可以说明公社一级根本没有储备粮。因此,在国家储备都很难完成的情况下,公社自然没有储备的可能。

社员储备粮由于食堂期间粮食实行集中管理,这期间社员是不可能有储备粮的。农民的储备粮只可能是1958年以前的个人储备,但由于口粮水平低,即使有数量也很少。况且到了1959年大搞“反瞒产私分”,挨家挨户搜粮食[96],也就不可能剩下什么了。

由此可见,具体到贵州省,从各级政府到社员,储备粮的数量都非常有限,这是我们理解政府救灾“不力”的关键。

四、结论

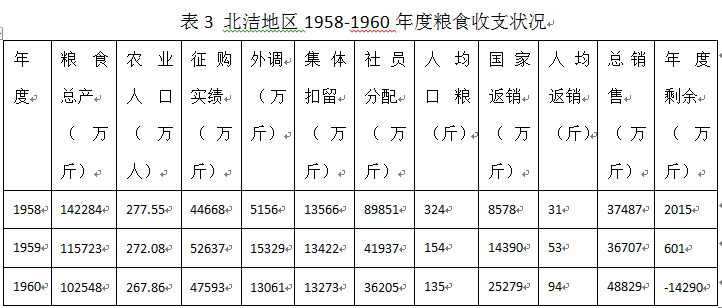

从上面粮食流转体系的各个环节的论述中,我们对北洁地区1958-1960年整个时期粮食收支状况有了一个大概的了解。为了更清晰展现各年的粮食收支情况,笔者将各年的粮食主要收支项目作图如下,作为结论的一个引子。

注:(1)数据来自《北洁地区志粮食志》P26-27,1958年产量暂且以1957年水平算(前面论述过1958年总产低于1957年);(2)粮食总产、集体扣留和社员分配均为原粮;(3)集体扣留指种子、饲料、储备及其他周转;(4)返销包括种子和口粮;(5)年度剩余是征购量—外调量—总销售的差额。

从上表中我们能够清晰地看到,1958-1960年三年间粮食总产在降低,而粮食征购实绩和粮食外调量保持在一个很高的水平上,以1959年为甚,用于社员分配的粮食急剧减少,在人口相对稳定的情况下就表现为农村人口人均口粮的急剧减少。于此同时,国家返销粮也在不断增加,人均返销量也随之增加,国家总体的粮食销售量也在增加。由此我们不难得出一幅“大购大销”的画面,而从最后一栏年度剩余不断减少甚至倒挂可以看出,北洁政府在救灾上确实做出了实际的行动,救灾不力实因能力有限,主要是因为前面提到的库存不足。

粮食流转体系实际上就是一个粮食“蛋糕”从产出到分割的过程。在“分蛋糕”的过程中,不同角色的份额不仅取决于粮食“蛋糕”的大小,还取决于分割索取权的优先次序。如果按照比例分配,只要“蛋糕”的大小没有被夸大,就不会出太大的问题。问题就在于如果“蛋糕”被夸大了,享有优先分割索取权的一方或几方按照被夸大的“蛋糕”索取应有的比例后,处在分割索取权末端的角色所得份额就会低于应有的比例。到“大跃进”时期,下面这段访谈材料能更好的说明问题:

W:我跟你说那次,张专员他批评,张为世张专员,他是搞大购大销,我说“张专员,这一场你要注意,粮食部门、财贸部门怎么会搞大购呢?是按照你农业产量来安排的,我们比例是越购越低,你那个产量吹齐个(吹到)30多亿斤。”本来是十几亿斤,二十亿斤粮食都不到,基本上查好几年都是十几亿斤,那次就是吹,吹了30亿斤,还有60亿斤的说法。哎,这些……(WDC访谈记录:2010-03-07)

因此,问题不是很多学者提到的中央政府一味追求高征购率,而在于在产量没核实的情况下,也即是在估产远高于实际产量的情况下,即使征购比例降低,实际征购量也在增加,形成高征购。

从前面的论述中,我们可以得知“大跃进”时期的粮食运转体系与统购统销以来的其他时期并没有实质性的不同,从中央与地方的粮食权力格局到粮食流转的各个环节都不存在巨大反差。“大跃进”时期粮食流转体制与粮食“统购统销”其他时期相比根本不同之处在于以高估产为基础的粮食五年购销包干制度。在“大跃进”时期浮夸虚报的社会背景下,以1958年粮食高估产为基础的粮食包干制度对整个“大跃进”时期的粮食流转体系带来了深远的影响。

在地方粮食权限极小的情况下,高估产带来的高征购任务造成了地方政府不得不在粮食减产的情况下大量征购“过头粮”,形成“大购”的局面;同时为了维持农业人口的正常生活,又不得不在缺粮季节大量返销粮食,形成“大销”的局面。随高征购任务而来还有高外调任务,而粮食大量外调的后果是地方粮食库存不足,无法支持“大销”。

如果继续深入探讨,粮食的问题必然要涉及到当时的粮食分配权力格局。

我在粮食分配部分已经就统购统销时期的粮食“分级索取权格局”作了细致的描述。简单说来,它不是一个国家与农民、城市对农村的对立格局,而是一个权力等级划分格局。在这个格局中,中央政府和省级政府占据第一位,市镇和工矿区在第二位,缺粮地区在第三位,社员粮食分配在第四位。这个粮食索取权格局在整个统购统销时期并没有大的改变。“大跃进”时期与其他时期不同的是,食堂的建立实际剥夺了农民的粮食私有权。但是,这不是说农民没有粮食的索取权。首先,作为社员分配部分的粮食并不是直接由国家掌握,它是集体所有、集体消费的性质。此外,很重要的一点是国家供应原则的存在。在缺粮的时候农民可以向国家申请粮食供应。国家供应不足和没有供应的原因也不是因为不愿供应,而是因为库存不足,没有能力供应。也就是说,粮食分配不是单一的一次性分配,即国家征购与社员分配的对立,它还存在一个再次分配的过程——国家返销。

从“分级索取权”去理解“大饥荒”比林毅夫等提出的“城市偏重”(urbanbias)更恰当。在“城市偏重”视角下,粮食分配体系中存在国家与农民、城市与农村的二元对立。这在历史实际中有两个问题:一是对国家返销的忽略使我们不能很好地理解地方政府在救灾方面做出的努力;二是对粮食索取权等级划分的忽略让我们很难理解为什么地方政府救灾力量不足。而从“分级索取权”的视角来看,粮食的国家返销说明粮食分配体系不是一套僵硬的制度规定,国家返销是对高征购的必要补充;地方政府返销能力不足的原因是国家优先征购,外调了大量粮食,造成地方库存不足。

如果继续探讨大饥荒深层制度因素,笔者愿意诉诸地方官员的两种身份平衡机制,具体表现为“对上负责”(完成上级政府下达任务)和“对下负责”(保证地方的稳定)的动态平衡机制。对于一个官员来说,“对上负责”和“对下负责”是同时并存的两个职责,在具体的历史情境中可能有“量”的差别,却不具备“质”的差别。在“大跃进”时期,我们可以认为是“对上负责”暂时占了压倒性优势,“对下负责”被压抑,致使“上、下”失衡,从而产生一个偏向性的分级索取粮食体制,在众多因素的综合作用下造成了大饥荒。

综上所述,“大跃进”时期粮食问题的根源在于粮食高估产,高估产催生粮食的高额征购包干基数,这个包干基数一旦确定后意味着某一地区的征购量从1958起五年内保持基本不变。在粮食减产的背景下,过度征购就不可避免了,尽管在“大购”之后还有“大销”,但“大销”不是“足销”,这是因为在“粮食分级索取权格局”下,大量粮食的外调造成的地区粮食库存的不足。由此,我们也就不难理解1959-1961年的粮荒了。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号